АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря → Характеристика побережья, типы берегов

Характеристика побережья, типы берегов

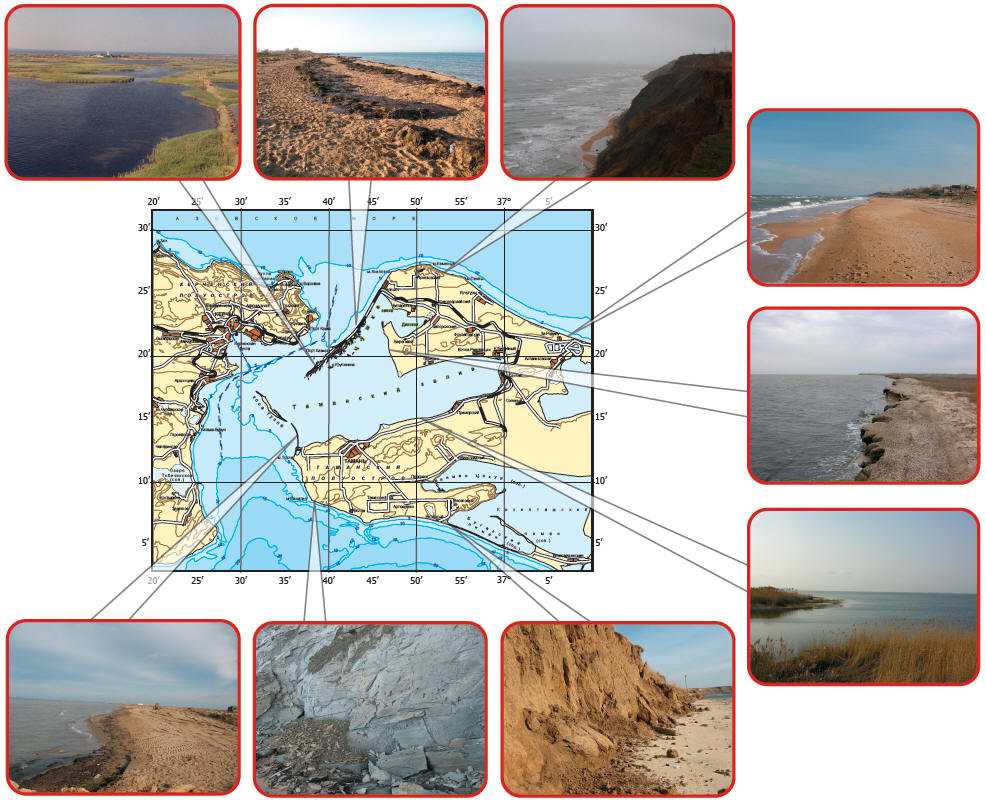

Береговая линия Азовского моря образует плавные изгибы, и только длинные песчаные косы придают ей некоторую изрезанность.

Берега Азовского моря сложены основными материковыми породами (преимущественно четвертичными лёссовидными суглинками и скифскими глинами), которые в процессе абразионной деятельности моря служат исходным материалом для образования морских отложений. Протяженность аккумулятивных берегов с песчано-ракушечными пляжами не превышает 10 % общей длины береговой линии.

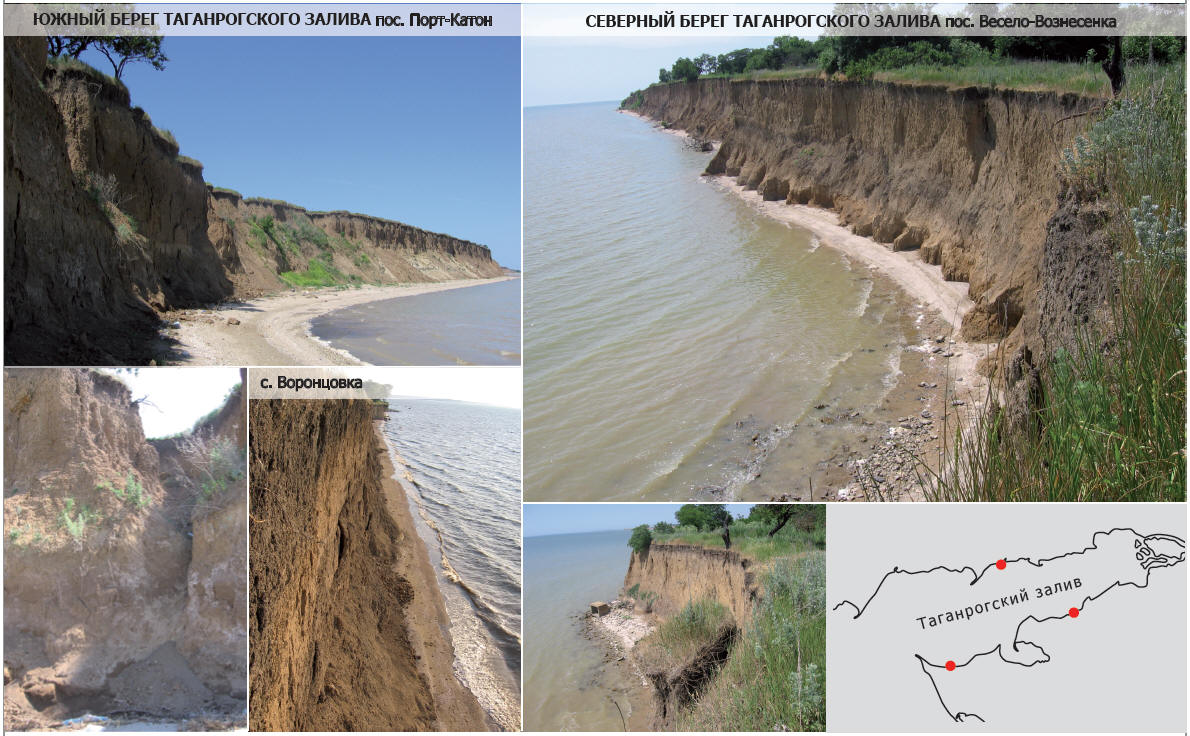

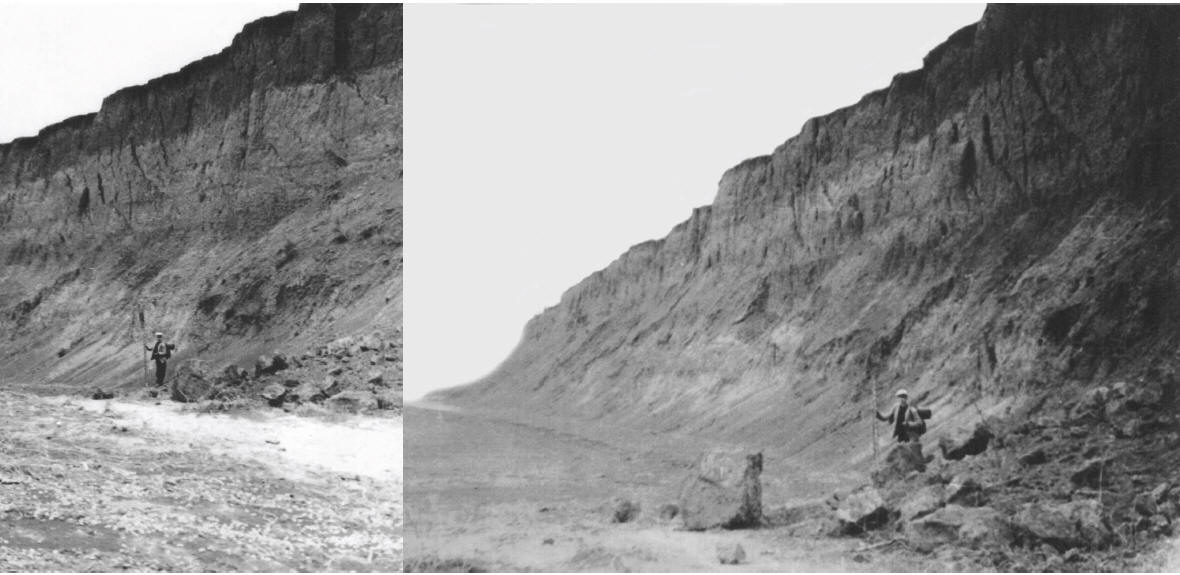

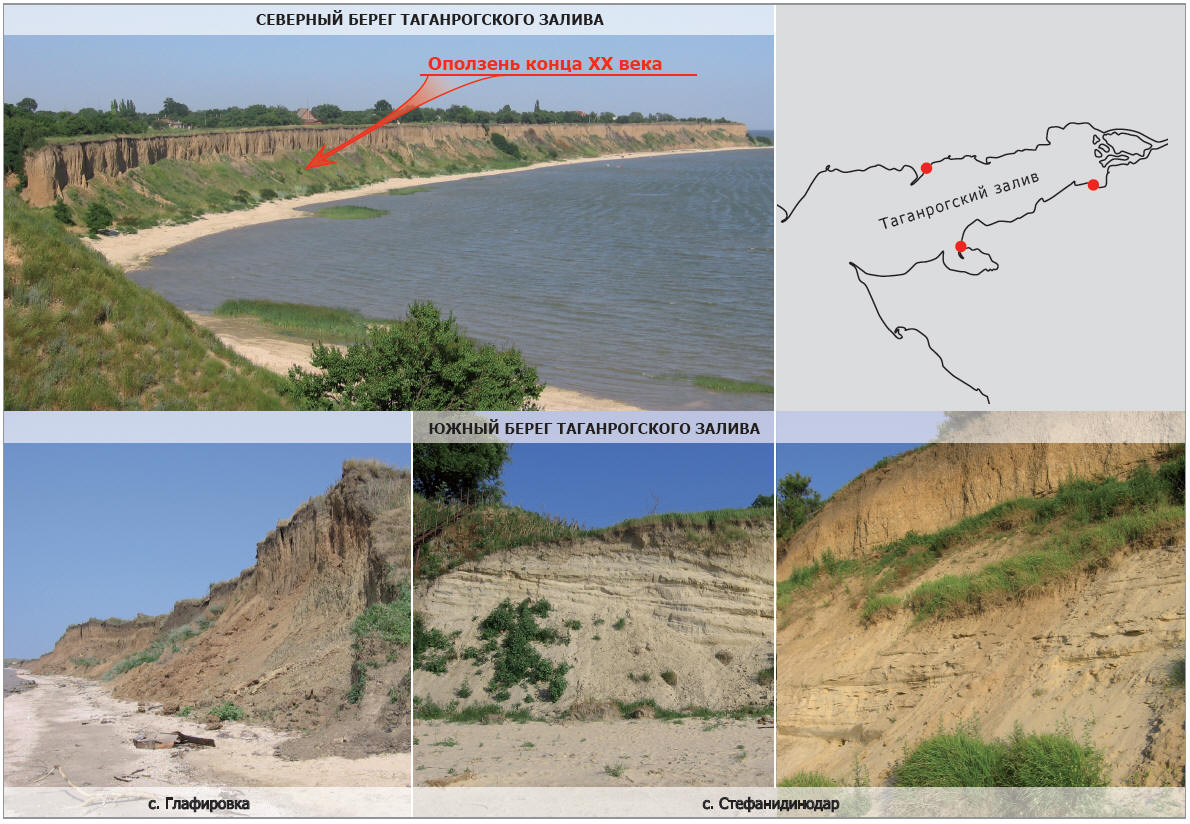

К тектонически стабильным участкам с однородным геологическим строением тяготеет абразионный тип берега (Рисунок 1). Он распространен в пределах всех областей, кроме Кубанской дельты и Арабатской стрелки. При малой высоте клифа (3–5 м) в однородных суглинистых породах формируется абразионный берег с фестончатым расчленением (г. Приморско-Ахтарск); при высоте берега 6–10 м в более плотных разностях суглинков, глин, конгломератах и песчаниках образуются волноприбойные ниши и гроты (участки берега от ст. Должанской до ст. Камышеватской, берега Бердянского и Обиточного заливов) (Рисунок 2); при высоте клифа более 10–15 м и относительно однородном строении обычно формируется отвесная стенка берегового обрыва с обвалами суглинков в основании (абразионно-обвальный берег) (Мамыкина, Хрусталёв, 1980) (Рисунок 3).

На северном побережье моря и Таганрогского залива большая крутизна берега наблюдается к востоку от кос, где налицо явные следы интенсивного разрушения (Рисунок 4). Западная сторона кос изрезана бухтами. Уступ коренного берега прорезан балками, оврагами и долинами ручьев и речек. В устьевых участках их наблюдаются конусы выноса. Вершины кос и периферия конусов выноса характеризуются неустойчивыми очертаниями, резко меняющимися под влиянием штормов, ливневых потоков, паводков.

Южное побережье Азовского моря представлено территорией Керченского и Таманского полуостровов, между которыми располагается Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Керченский пролив неглубокий (глубина около 4 м) и сравнительно неширокий (4–15 км), имеет длину 41 км.

Побережье Таманского полуострова представляет собой сочетание абразионных берегов с широким развитием песчаных аккумулятивных образований (косы Чушка, Тузла и др. участки), местами со слоем водорослей мощностью 30–50 см и более, частично поросших тростником (Рисунок 5). На Керченском побережье развит абразионно-бухтовый берег. Ряд мысов (Казантип, Зюк, Тархан), сложенных мшанковыми известняками, стойко сопротивляется натиску морских волн. Между мысами расположены небольшие открытые бухты, выработанные в рыхлых четвертичных и неогеновых отложениях, – заливы Арабатский и Казантипский, за которыми располагаются соленые озера Акташское, Чокракское и др.

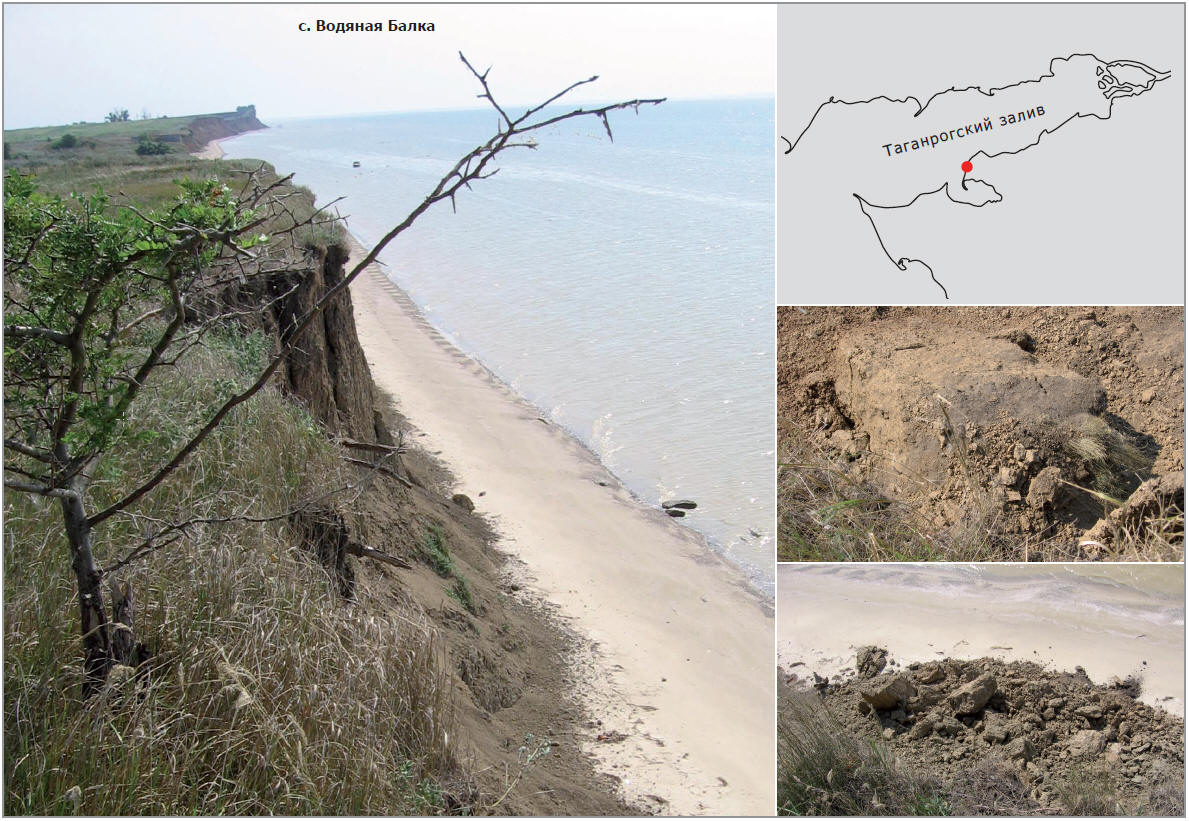

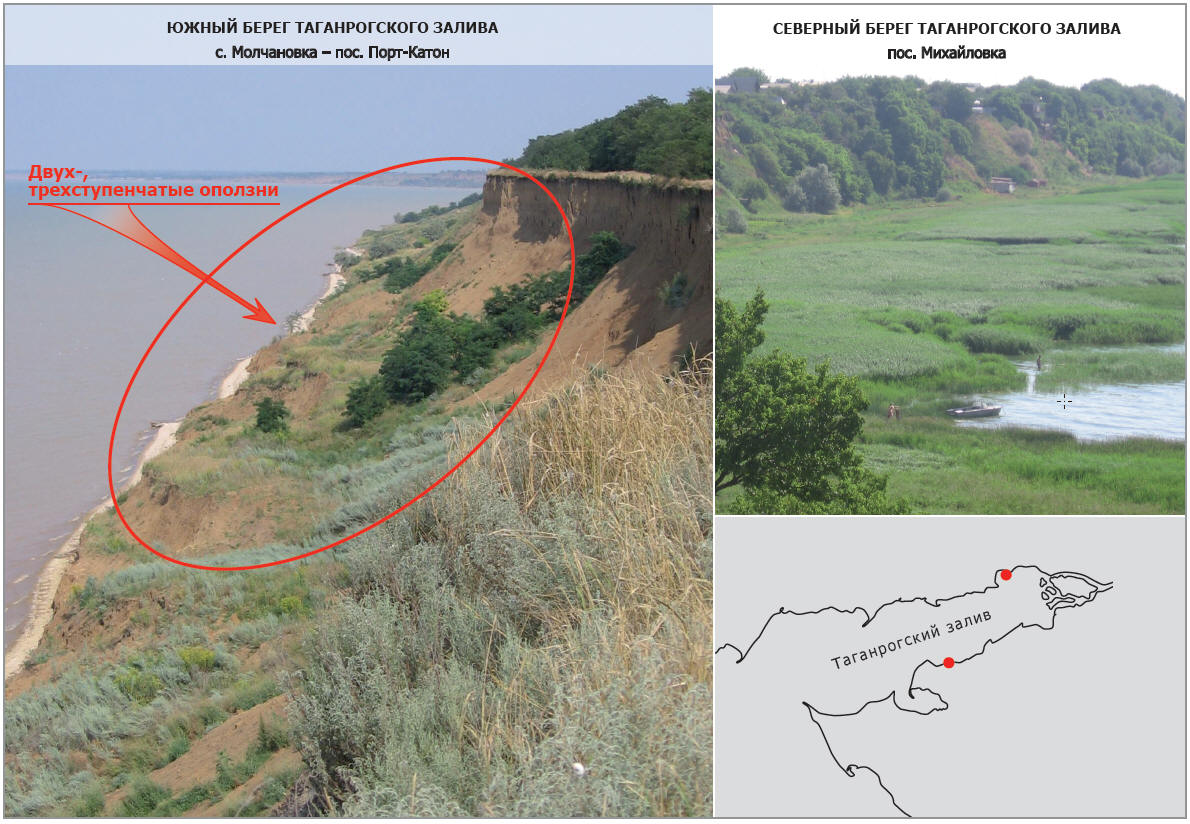

Абразионно-оползневый тип берега широко распространен в Таганрогском заливе (Рисунок 6), особенно вдоль его южного побережья, а также в Керченско-Таманской области. Этот тип берегов приурочен к относительно приподнятым участкам, в основании которых обнажаются неогеновые песчано-глинистые отложения. Относительная высота и мощность горизонтов песка иглин определяют морфологию оползней. Наиболее распространены на побережье непрерывно развивающиеся глубокие оползни, которые представляют собой несколько оползневых террас или ступеней, расположенных одна над другой, с высокой стенкой отрыва (с. Порт-Катон, с.Приморка, г. Мариуполь, мыс Ахиллеон и др.) (Рисунок 7). Этот подтип приурочен к наибольшей высоте берега (более 45 м), где в осно- вании выходит песчано-глинистая толща. Оползневые зоны имеют протяженность до десятков километров. Поверхностные оползни типа оплывин, потоков распространены в районах с большой мощностью песка, перекрытого лёссовидными суглинками (участки берега в районе пос. Маргаритово, Миусского лимана, Керченского полуострова) (Мамыкина, Хрусталёв, 1980).

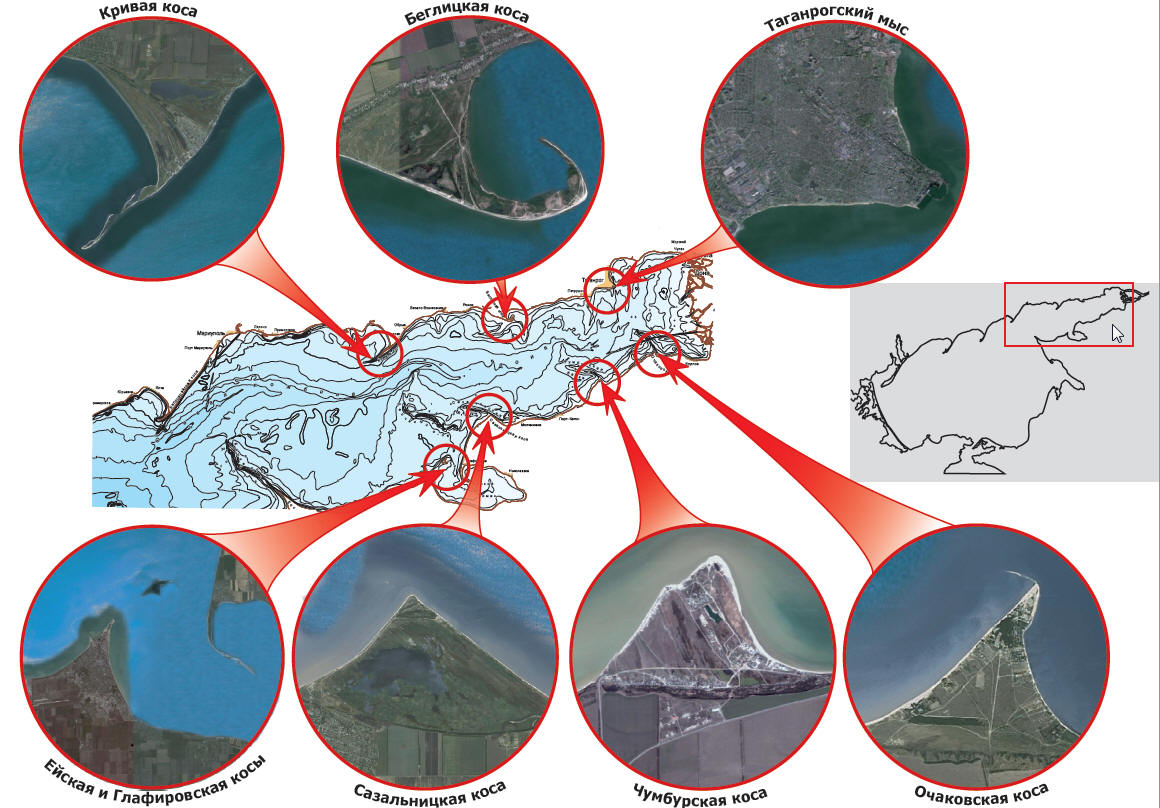

Аккумулятивный берег – это пересыпи и бары (Арабатская стрелка длиной в 120 км и шириной 0,3–4,0 км, которая отчленяет соленую лагуну Сивашского лимана; пересыпи озер Молочного и Ханского, Ахтанизовского, Миусского лиманов; коса Ясенская), косы азовского типа, примкнувшие формы в Таганрогском заливе. Морфологические особенности этих форм аккумуляции обусловлены местоположением источников поступления материала и его составом, гидродинамическими условиями.

Косы Очаковская, Чумбурская, Сазальницкая, Маргаритовская, Маркитантская являются разновидностью аккумулятивных террас, простирающихся параллельно подошве обрыва (Рисунок 8). Они имеют треугольную форму, эволюционируют в условиях выровненного берега и узких мелководных акваторий, хорошо сохраняются во времени. Такие формы – «наволоки» – смещаются вдоль обвального берега по направлению результирующих нагонных ветров и волнений: наветренный берег отступает, а подветренный нарастает. Многие из них возникли в пределах активных оползневых участков, где песок в подошве обрыва обеспечивал их питание. Под защитой косы оползневый берег стабилизируется и зарастает, осваивается людьми, но так как коса смещается, этот берег вскоре оказывается вновь во власти оползневого процесса. По мнению Ю.В. Артюхина (2007), это одна из причин эволюции сел Павло-Очаково и Семибалки в течение 1778–1950 гг.

На участках, где линия обвального берега резко изгибается, формируются косы «изгиба», или настоящие косы – Беглицкая, Петрушина, Глафировская, Ейская, Камышеватская, Чушка. Они развиваются в результате подачи наносов сначала на корневой участок, а затем под действием волн и течений – на оконечность формы. Коса Ясенская и пересыпь Молочного лимана на начальных этапах развивались как косы «изгиба», впоследствии трансформировались в пересыпь, изолирующую устьевую область Бейсугского и Молочного лиманов (Рисунок 9). Разные части пересыпи при полноценной поставке пляжеобразующих наносов нарастают, а в условиях дефицита могут размываться по всей длине. На косах «изгиба» прикорневой и средний участки наветренного берега отступают, оконечность нарастает, а ее ось изгибается внутрь перекрываемой акватории (Артюхин, 2007).

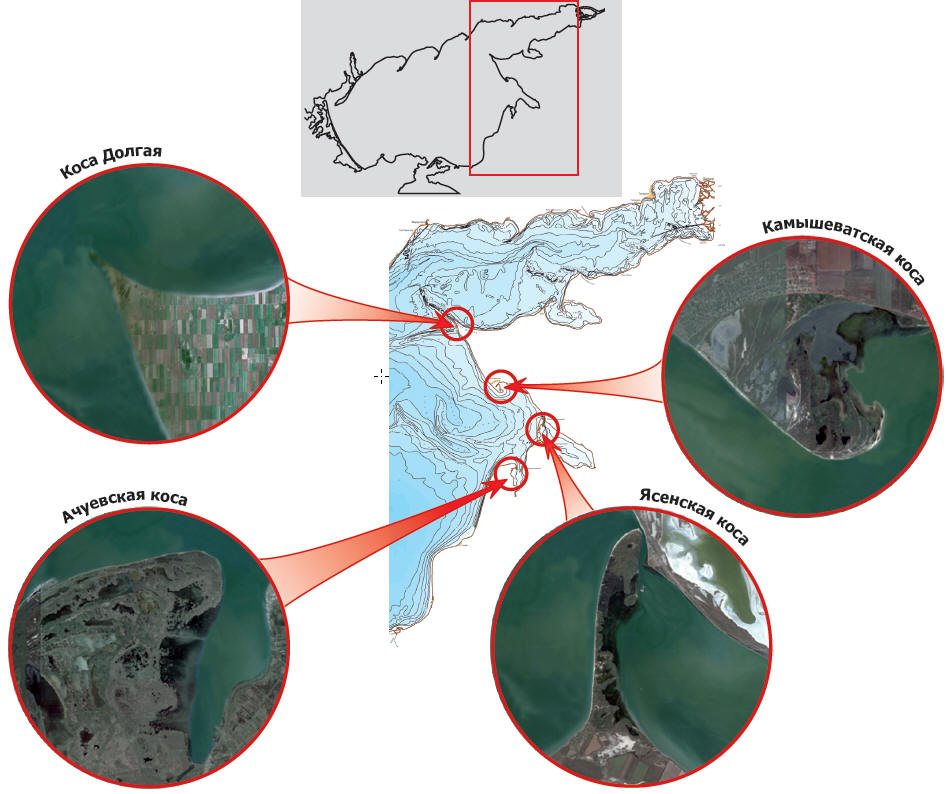

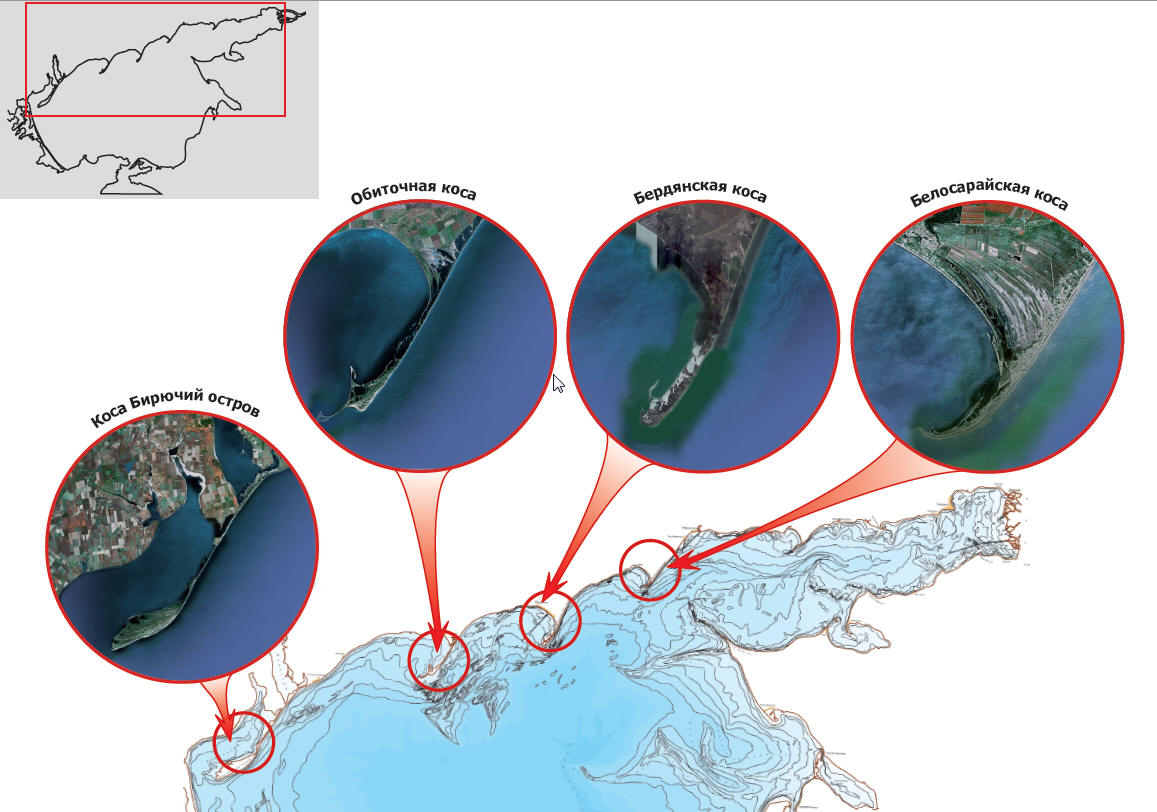

В пределах северного берега Азовского моря существует пять аккумулятивных форм азовского типа. Для них характерно наличие треугольного основания, расширенной оконечности и тонкой перемычки, связывающей эти части форм (Рисунок 10). Особую роль в их генезисе играют структурнотектонический план подводного склона и примыкающего участка коренного берега (Артюхин, 1987).

Узкие и длинные косы, вытянутые далеко в море, такие как Долгая и Тузла, называют стрелками. Особенностями динамики этих береговых форм являются их удлинение и нередко размыв на обоих берегах. В условиях дефицита наносов оконечности стрелок могут дробиться на отдельные острова и отмели.

Обширная дельта р. Кубань начинается на расстоянии более 80 км от моря. Ее северо-восточная часть от р. Протоки возвышена и не затопляется водой, юго-западная часть чрезвычайно низменна и заболочена. До начала интенсивного сельскохозяйственного освоения в 1950-х гг. дельта Кубани представляла собой знаменитые «Приазовские плавни» – целый лабиринт мелководных озер и лиманов, заросших камышом и осокой, соединенных между собой протоками, или по-местному ериками, которые образовывали причудливые петли между низменными участками болотистой суши. После введения в строй Кубанской оросительной системы (1952 г.) пейзаж изменился: вместо камышей и лиманов на многие километры простираются квадраты рисовых чеков.

Морской край дельты Кубани, где песчаный материал аллювиального происхождения в значительной мере переработан и обогащен биогенным (ракушей), а рельеф создается главным образом волновым и уровенным режимом моря, относят к аккумулятивному типу берега, сложенному преимущественно морскими отложениями.

Северо-восточный берег Таганрогского залива – низменные острова и многочисленные протоки (гирла) дельты р. Дон. Последняя имеет треугольную форму и занимает площадь около 350 км 2 . Характерными породами дельты являются пески со сложными прослойками пылеватых и илистых грунтов.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

Восточный берег Азовского моря

Восточный берег Азовского моря, от Темрюка до Приморско-Ахтарска, на протяжении около 100 км представляет собой низменную дельту реки Кубани с многочисленными лиманами, протоками, обширными плавнями, заросшими камышом и осокой. Река Кубань, берущая начало из ледников горы Эльбрус, является одной из крупнейших и многоводных рек Северного Кавказа. Длина ее — 870 км. Площадь водосборного бассейна — 57900 кв. км. Дельта ее образовалась на месте залива Азовского моря, глубоко вдававшегося в сушу. Десятки тысяч лет тому назад этот залив простирался до того места, где сейчас находится Краснодар. Огромная лагуна была отделена пересыпью от моря и затем постепенно заполнена речными наносами. Известную роль в формировании юго-западной части дельты сыграла и деятельность грязевых вулканов (сальз) Таманского полуострова, имевшего в те времена еще вид архипелага мелких островов. Продукты извержений грязевых вулканов заносили протоки между островами и наряду с речными наяосами заполняли постепенно лагуну.

Формирование дельты продолжается и в наше время, причем она испытывает погружения, составляющие у Ачуева 5—6 мм в год, а в остальных местах дельты — 3 мм в год.

Река Кубань выносит ежегодно в Азовское море в среднем 11,4 млрд. куб. метров воды, содержащих в общем свыше 3 млн. тонн растворенных веществ и массу мути. Вода в реке мутная круглый год, но особенно много наносов она несет в период паводков, которых на Кубани наблюдается в среднем 6—7 в год. Общее количество выносимых рекой твердых веществ (так называемый твердый сток) составляет 8,7 млн. тонн в год. Чтобы перевезти такой груз, потребовалось бы свыше 52 000 товарных вагонов. За счет этих наносов и идет рост дельты Кубани. Сейчас Кубанская дельта, занимающая площадь 4300 кв. км, начинается у так называемых Раз-дер, близ города Славянска, где от Кубани отделяется вправо (на север) рукав Протока. Последняя уносит около 40—50% кубанской воды и впадает в Азовское море у Ачуева.

Ниже Протоки, недалеко от устья, Кубань еще разделяется на ряд рукавов, из которых самыми крупными являются Петрушин рукав и Казачий ерик. Петрушин рукав, представляющий здесь главное судоходное русло реки Кубани, идет мимо Темрюка и вливается в Азовское море.

Казачий ерик — левобережный рукав Кубани, он несет свои воды в крупный Ахтанизовский лиман, имеющий связь с Азовским морем через Пересыпское гирло.

Современная дельта реки Кубани представляет собой целый лабиринт мелководных озер или лиманов, соединенных между собой протоками, или, по-местному, ериками, которые образуют причудливые петли между низменными участками болотистой суши.

В дельте Кубани громадные площади заняты плавнями, которые тянутся на десятки километров. Плавни дельты Кубани, примыкающие к Азовскому морю, называются Приазовскими. Они расчленяются рекой Протокой на два массива: на собственно Приазовские плавни в западной части и Ангелино-Чебургольские в восточной части.

Приазовские плавни — это причудливые лабиринты болот и лиманов различной величины, с пресной, полусоленой и соленой водой, заросших надводной и подводной растительностью. Среди первой преобладают камыш, тростник, осока, рогоз и ежеголовник. Подводная, или «мягкая» растительность лиманов — это харовые водоросли, рдесты, роголистник, кувшинки и пр.

В Приазовских лиманах встречаются заросли чудесного растения — лотоса. В период цветения над разлапистыми изумрудными листьями возвышаются на стеблях большие розовые удивительной красоты цветки, распространяющие сильный аромат. Этот тропический новосел, завезенный к нам из Африки, — полезное лекарственное и пищевое растение.

Лиманы дельты Кубани богаты рыбой. Здесь встречается ее более 70 видов и в том числе тарань, лещ, судак, пузанок, тюлька, сазаны весом до 15 кг, сомы весом до 100 кг.

В плавнях и лиманах дельты обитает масса птиц, особенно водоплавающих: диких гусей, уток. Встречаются целые колонии бакланов и пеликанов. Обитают здесь лебеди, цапли, много хищных птиц. Из млекопитающих многочисленны лисицы, встречаются дикие коты и в глухих плавнях — кабаны. Акклиматизирована ондатра, дающая красивый коричневый мех.

Недра дельты богаты полезными ископаемыми — природным газом, нефтью, минеральными водами.

Большая часть дельты реки Кубани еще не освоена в сельскохозяйственном отношении, хотя почвы здесь весьма плодородны.

Но постепенно Приазовье меняет пейзаж. В плавнях вместо дремучих камышей и гнилых лиманов на многие километры уже простираются голубые квадраты рисовых чеков. В 1952 году была введена в строй Кубанская оросительная система площадью 23 тыс. гектаров. В 1967 году под рис было занято 62 тыс. гектаров земель, отвоеванных мелиораторами у плавней. Когда вступит в строй Краснодарское водохранилище на реке Кубани, рисовые поля расширятся до 250—300 тыс. гектаров и будут давать ежегодно нашей Родине до 700 тыс. тонн высококачественного риса.

Севернее Приморско-Ахтарска, вплоть до дельты Дона, плавни встречаются лишь в устьях степных приазовских рек — Бейсуга и Челбаса.

Берега Азовского моря представлены на этом участке низкими и пологими песчаными косами, но большей частью берег здесь обрывистый или круто спускающийся к морю. Сложен он, так же как и прибрежная равнина, лессами и лессовидными суглинками и глинами позднеледникового времени. Лесс — порода, легко размываемая волнами, и поэтому берег моря здесь быстро разрушается. Средняя скорость разрушения по всему побережью равна 3 м в год. Максимальная до 18 м. Почвы этой части Приазовья представлены карбонатными западнопредкавказскими плодородными черноземами. Ранее вся эта область была ковыльно-разнотравной степью, на которой паслись табуны диких лошадей—тарпанов и стада быстроногих сайгаков. Встречались даже лоси. Ныне эти земли распаханы, и летом здесь[колышется необозримое желто-зеленое море хлебов, раскинулись поля кукурузы и подсолнечника.

Кроме реки Кубани, в Азовское море с востока впадают такие степные реки (считая с юга на север), как Кирпили, вливающие свои воды в Кирпильский лиман; Бейсуг, впадающий в лиман Бейсугский; Челбас, впадающий в лиман Сладкий; Ея, несущая воды в крупный Ейский лиман, и, наконец,небольшие речки Мокрая Чубурка и Кагальник, впадающие непосредственно в Азовское море.

Характерная особенность ландшафта восточного побережья Азовского моря, как уже отмечалось выше, — наличие многочисленных лиманов.

Дельта Дона.

В своей северо-восточной части Азовское море образует обширный, сильно вытянутый Таганрогский залив, в который впадает одна из крупнейших рек европейской части СССР — Дон. Длина его составляет 1870 км, а водосборная площадь равняется 422000 кв. км. Дон ежегодно выносит в море в среднем около 28,6 куб. км воды. Значительные массы речной воды сильно опресняют Таганрогский залив, а выносимые рекой наносы обмеляют его и ведут к росту Донской дельты, которая занимает площадь 340 кв. км.Современная дельта Дона начинается в 6 км ниже Ростова-на-Дону, там,где от реки вправо отделяется несудоходный рукав Мертвый Донец.

На реке Дон всегда большое оживление; вверх и вниз по течению плывут разнообразные и многочисленные суда. Спокойную гладь могучей реки рассекают пассажирские теплоходы, грузовые суда и рыбачьи баркасы.

Ниже станицы Елизаветинской Дон начинает сильно петлять по широкой низменной долине, дробясь на многочисленные рукава и протоки, которые, по-местному, на называются ериками. Этих рукавов и ериков становится все больше по мере приближения к Азовскому морю.

Ландшафт здесь своеобразный. Повсюду виднеются слабовозвышающиеся над водой островки с причудливо изрезанными берегами, покрытые густыми зарослями тростника. Островки, близкие к морю, постоянно затопляются морской водой, и растительность на них скудная или вовсе отсутствует.При сильных западных ветрах воды Азовского моря устремляются в устье Дона, подпирают речные воды, Дон выходит из берегов,затопляя не только дельту, но и займище почти на 100 км вверх по течению.

Восточные ветры, дующие вниз по течению Дона оказывают обратное действие. Происходит сгон вод притом иногда настолько сильный, что мелеют не только рукава реки, но и Таганрогский залив, что нарушает нормальное судоходство. Амплитуда сгонно-нагонных явлений составляет +3, -2 м.

Дон выносит в море в среднем около 14 млн. тонн речных наносов и около 9,5 млн. тонн растворенных минеральных веществ. За счет наносов идет рост Донской дельты, постепенно выдвигающейся все дальше в море со скоростью примерно 1 км в столетие.

Северное побережье

Северное побережье Азовского моря протянулось от устья Дона до города Геническа. На этом участке в Азовское море впадает ряд небольших речек. Беря начало в отрогах Донецкого кряжа, несут свои воды в море реки Миус и Кальмиус. Зарождаясь на невысокой Приазовской возвышенности, текут в Азовское море реки Бердя,Обиточная, Корсак и еще ряд мелких, пересыхающих летом речек.Северное побережье характеризуется наличием целого ряда песчаных кос, вытянутых в основном с севера и северо-востока на юг и юго-запад, причем косы своими концами загибаются к западу, например Кривая, Белосарайская (южнее города Жданова), Бердянская (у города Бердянска).

Между косами и коренным берегом образуются заливы и лиманы, например Бердянский и Обиточный. Если исключить намывные косы,то весь остальной северный берег Азовского моря представляет собою ровную степь, большею частью обрывом спускающуюся к морю. Косы и узкая прибрежная полоса сложены в основном четвертичными морскими отложениями. Севернее равнина сложена лессами, лессовидными суглинками и глинами позднеледникового времени. На этих породах развились плодородные черноземы. Еще в прошлом столетии здесь простирались необозримые ковыльно-разнотравные, а в западной половине — ковыльно-типчаковые степи. В них паслись тарпаны, одичавшие верблюды, а еще ранее встречались даже благородные олени и лоси. В реках водились бобры. В период цветения эти степи, по выражению Н. В.Гоголя, представляли зелено-золотой океан, по которому выбрызнули миллионы цветов. Однако такие степи давно исчезли, они почти полностью распаханы. Их сменили бесконечные поля пшеницы, кукурузы, подсолнечника, фруктовые сады и виноградники.

Источник