Баренцево море. Географическое положение и границы.

Баренцево море занимает самое западное положение среди арктических морей, омывающих берега России. Расположенное между северным берегом Европы и островами Вайгач, Новая Земля, ЗФИ, Шпицберген, и Медвежий, оно свободно сообщается с теплым Норвежским морем и холодным Арктическим бассейном , а также морями Карским и Белым.

Площадь Баренцева моря — 1405 тыс.км , средний объем воды — 282 тыс.куб.км , средняя глубина 200 м.

Климат моря полярный морской, наиболее теплый среди шельфовых морей Северного Ледовитого океана. Хотя Баренцево море относится к числу ледовитых и почти 3/4 его поверхности ежегодно покрывается льдом, но в отличие от других морей Арктики, оно никогда не замерзает полностью. Даже в зимний период около 1/4 его площади остается свободной от льда, что объясняется притоком теплых атлантических вод, препятствующих охлаждению поверхностного слоя до температуры замерзания.

В гидрологическом режиме Баренцева моря значительную роль играет рельеф дна. Он неоднороден: пересечен подводными возвышенностями, впадинами и желобами. Н.Н.Зубов (1928) считал Баренцево море классическим примером влияния рельефа дна на гидрологические характеристики.

На гидрологические условия моря влияет и речной сток, однако только в его юго — восточной части; там сосредоточено около 90% материкового стока. В целом же сток относительно невелик (163 км3) и поэтому мало влияет на соленость и химический состав баренцевоморской воды, близкой по этой причине к характеристикам вод океана.

Одной из характерных черт гидрологии Баренцева моря является хорошее перемешивание его вод. С этой особенностью моря тесно связано содержание и распределение растворенных в воде газов и биогенных веществ. Воды моря хорошо аэрированы; содержание кислорода в толще воды по всей площади моря близко к насыщению.

Водные массы Баренцева моря неоднородны и формируются под совокупным влиянием энергообмена с атмосферой и циркуляции вод. Поступление вод из других бассейнов и неровный подводный рельеф создают весьма сложную систему поверхностных и глубинных течений, в которой ведущую роль играют многочисленные ветви Нордкапского течения и холодные воды, идущие из Арктического бассейна и Карского моря.

На систему постоянных течений накладываются периодические приливные течения, которые в поверхностном слое достигают 150см/с и, как правило, превышают скорость постоянных течений Приливные волны с запада и севера вызывают также значительные изменения уровня Баренцева моря. У южных берегов высота подъема уровня при приливе достигает 3 и даже 6 м, на севере и северо — востоке 0,5 — 2,0 м.

Источник

Вылов трески баренцево море

Прибрежная треска Баренцева моря — достояние двух стран (Канд. биол. наук Ярагина Н.А., ПИНРО) (УДК 597.562:639.223.3.055(268.45))

Вопрос о неоднородности стада лофотено-баренцевоморской трески обсуждался неоднократно с начала XX века. Впервые он был поставлен Брейтфусом и Гебелем (1908), которые по наблюдениям за сезонным распределением отдельных групп трески выделили три: лофотенско- мурманскую, медвежьеостровскую и местную мурманскую. Последнюю они считали соответствующей норвежской фиордовой треске (taretorsk * ), найденной Йортом у берегов Норвегии.

* ( Таге (норв) — морская водоросль.)

Вновь возник этот вопрос в 30-е годы после накопления материалов по биологическим и морфологическим особенностям трески. Мнения ученых разделились.

Группа специалистов в составе Дементьевой, Танасийчук, Плечковой, Розановой на основании измерения в основном краниологических признаков * открыли большое число (9) «разностей» трески на отдельных банках Баренцева моря. В русле этих воззрений была и гипотеза Месяцева (1931) о том, что каждой банке соответствует своя, особая раса трески: после миграции на запад на зимовку или нерест рыбы возвращаются на определенные банки.

* ( Данные признаки подвержены значительным изменениям под воздействием характера их обработки и хранения.)

Есипов (1931) считал, что нет достаточно убедительных доказательств в пользу самостоятельной, резкр ограниченной по своим внешним и биологическим особенностям мурманской расы трески. Аверинцев (1934) резко критиковал выводы группы сотрудников ГОИНа как односторонние и не связанные с биологией рыбы.

Материалы массового мечениЯ трески, проводившегося ПИНРО в 1934- 1939 гг., проанализированные Масловым (1944), показали невозможность существования в Баренцевом море нескольких рас трески, так. как «треска из любого района открытой части Баренцева моря переходит в любой другой район». Не исключалась возможность перехода трески из Медвежинско-Шпицбергенского района в южную часть моря через Центральную возвышенность в течение одного года, тем более перемещения крупной рыбы из одного района нагула в другой после нереста.

Роллефсен (Rollefsen, 1933, 1934) отделил атлантическую треску (skrei и loddetorsk), промышляемую у побережья Норвегии, от прибрежной по строению отолитов (внешнему виду, структуре зон отолитов и т. д.). Эти признаки оказались связаны с темпом роста и наступлением половой зрелости рыб. Вслед за Роллефсеном к подобным выводам пришли Глебов (1963) и Манкевич (1960) в отношении трески, облавливаемой в Баренцевом море. Манкевич выделяла еще и медвежинский тип структуры отолита. Ею не отрицалась возможность смешивания в той или иной степени этих трех «стад» друг с другом.

Что касается трески, которая ловится у побережья Норвегии, то результаты норвежских исследований по мечению показали (Hylen, 1964) наличие здесь двух разновидностей: скрей и прибрежной трески. Как прибрежная треска, так и скрей весной и летом мигрируют от Лофотенских островов. Только небольшая часть прибрежной трески мигрирует далее 70 ° с. ш., тогда как скрей распределяется на север от о. Медвежий и Западного Шпицбергена до юго-восточной части Баренцева моря. При миграции от Лофотенских островов в год мечения они до некоторой степени отделены друг от друга, но когда прибрежная треска становится старше, она присоединяется к косякам скрей * .

* ( Прибрежная треска облавливается преимущественно норвежцами, тогда как скрей — рыбаками многих стран.)

Итак, в Баренцевом море и сопредельных водах большинством исследователей выделяются две группы трески — атлантическая (или условно треска открытого моря) и прибрежная. Между ними обнаруживаются сходство и различия. Но возникает вопрос, являются ли выделенные группы отдельными популяциями или внутрипопуляционными объединениями единой лофотено-баренцевоморской популяции трески. Согласно определению Тимофеева-Ресовского, Яблокова, Глотова, популяция — это совокупность особей одного вида, длительно занимающая определенное пространство и воспроизводящая себя в течение большого числа поколений; особи одной популяции чаще скрещиваются друг с другом, чем с особями других популяций.

Многолетними исследованиями установлено, что места нереста и районы нагула океанической и прибрежной трески строго не локализованы, а тем более не изолированы друг от друга. Основные нерестилища расположены в Вест-фиорде и на мелководных банках вдоль побережья Лофотенских островов. В годы потепления Арктики значительный нерест наблюдался в Мотовском заливе и у побережья Мурмана, где, кроме мурманской трески, нерестились и рекруты лофотено- баренцевоморской. Сроки и условия нереста океанической и прибрежной трески весьма близки между собой, что также исключает возможность изоляции. Мощная система Северо-Атлантического течения обеспечивает широкий разнос икры и личинок рыб, причем необязательно в те районы, где нагуливались производители. Направление дрейфа зависит от степени развития ветвей Норвежского течения и может меняться по годам. Это также обеспечивает перемешивание особей разных групп.

Что касается различий по пластическим и меристическим характеристикам, то единственный достоверный признак принадлежности трески к океанической или прибрежной — структура отолитов. Но и этот признак изменчив (Traut, 1957, Ponomarenko, 1970). Структура отолита, этот паспорт рыбы, формируется в зависимости от условий жизни каждой особи и не может служить показателем наследуемого признака. Это же подтверждается и недавними исследованиями норвежцев (Godø, Moksness, 1987), проводившими наблюдения за темпом роста и временем наступления первого нереста у северо- восточной атлантической трески, прибрежной трески и их гибридов. Оказалось, что различия между атлантической и прибрежной треской, наблюдаемые в природе, исчезают при сходных условиях среды, т. е. такие различия, вероятно, негенетического происхождения.

Генетические исследования, проведенные зарубежными и отечественными учеными, показали, что треска, как и многие другие океанические виды рыб с высокой численностью и миграционной способностью, является единым видом, характеризующимся значительным обменом генами. Это препятствует существенным генетическим расхождениям в пределах обширных географических районов Атлантического океана (Mork et al., 1985). Относительно лофотено-баренцевоморской трески Карпов, Новиков (1980), Артемьева (1989), Артемьева, Мельянцев (1989) показали, что в Баренцевом море обитает единое в генетическом отношении стадо трески. Различия в темпе роста и полового созревания, в морфологических особенностях особей разных групп не являются генетически обусловленными, а отражают связи между организмом и средой. Внутрипопуляционные группы (их можно определить по структуре отолитов) представляют собой локальные экологические или географические формы, численность которых варьирует по поколениям. Эти группировки происходят из единого генофонда, и поэтому все они независимо от местообитания есть единое целое, в пределах которого и должно осуществляться регулирование промысла (Пономаренко, Пахомова, 1989).

Такова биологическая сторона вопроса в свете современных представлений о треске.

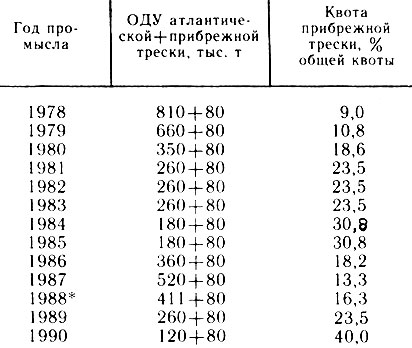

Рассмотрим теперь, как происходит регулирование промысла данного стада трески, осуществляющееся с 1978 г. Регулируются по-прежнему запасы различных группировок трески: атлантической, норвежской прибрежной и мурманской прибрежной. В рамках ИКЕС рассчитывается запас, определяется ОДУ только для атлантической трески * . Ежегодно на Смешанной советско-норвежской комиссии происходит раздел ОДУ между СССР и Норвегией на паритетных началах, 10 % обычно выделяется третьим странам. После этого к квотам СССР и Норвегии добавляется по 40 тыс. т мурманской и норвежской прибрежной трески (см. таблицу).

* ( В статистику ее уловов входит и статистика по мурманской прибрежной треске с 1974 г. (ICES С. М. 1976/F: 10).)

* ( Окончательная квота, установленная решением министров СССР и Норвегии в июне 1988 г.)

Таким образом, прибрежная треска в настоящее время фактически не является регулируемым видом. Статистика по норвежской прибрежной треске не приводится, ее вылов не включается в общий вылов лофотено-баренцевоморской трески, оценок запаса инструментальными или математическими методами не делается. В условиях депрессии запаса ежегодно выделяемые дополнительно 80 тыс. т прибрежной трески реализуются за счет атлантической, тем самым еще больше увеличивая ее промысловую смертность.

Каков выход из создавшегося положения?

Поскольку лофотено-баренцевоморское стадо трески является единым, а прибрежная треска как норвежская, так и мурманская — его экологическими (географическими) формами, то эксплуатацию запаса, а следовательно, все расчеты для получения научно обоснованного изъятия (ОДУ) следует проводить для единого стада. Необходимо отказаться от дополнительных 80 тыс. т трески, которые ежегодно (в неизменном виде с 1978 г * .) выделяются для вылова. Статистические данные о вылове прибрежной трески следует включать в общую статистику вылова. Должны быть сделаны пересчеты запаса в ретроспективе с учетом скорректированного вылова. Фактически с этими предложениями советская делегация выступила на последнем заседании Рабочей группы ИКЕС в сентябре 1989 г. Однако норвежская сторона не была готова обсуждать этот вопрос, поскольку данных о вылове прибрежной трески по возрастам за многолетний период у них не имелось. Поэтому вопрос о статусе прибрежной трески решено рассмотреть на внеочередном заседании Рабочей группы ИКЕС или расширенной встрече ученых занимающихся этой проблемой, с привлечением экологов, генетиков и т. д.

* ( Когда запас был близок к среднемноголетнему уровню.)

Если норвежская сторона не будет рассматривать данный вопрос, а такой вариант не исключается, поскольку прибрежную треску они считают своей, то можно предложить два способа определения допустимого вылова:

- оценивать ежегодно запас прибрежной трески и соответственно ему распределять ОДУ. Это потребует больших затрат на съемки, определения соотношения атлантической и прибрежной трески в уловах;

- установить долю вылова всей прибрежной трески не более 10-15 % общей квоты трески. Эту величину затем делить между СССР и Норвегией на паритетных началах.

Источник

+7 921 154 51 14

Ловля трески

Морская рыбалка на Баренцевом море знаменита именно ловлей трески, т.к. у северных берегов Кольского полуострова треска является основным объектом лова. Рыбалка на треску в основном и привлекает рыболовов, приезжающих к нам в гости. А рекорд веса трески, выловленной на Севере, составляет целых 41,72 кг!

По ловле трески годами выработаны определенные правила и хитрости, о которых вы можете прочитать на этой странице. За долгие годы ловли трески в Баренцевом море, нами отточено это азартное и интересное занятие. На сегодняшний день, от предков мы имеем стабильно ловящие снасти, которые несущественно изменяются с появлением новых технологий. При комплектовании морской снасти на треску, следует учесть, что треска — донная рыба, является хищником и её основу питания составляют молодь сельди, мойва и т.д. Конечно, в период своей жизни её рацион изменяется, к примеру, в первые два года жизни, она поедает мелких ракообразных, часто кормится частями двустворчатых моллюсков, охотиться на собственную молодь. Но все же, в основном, меню трески состоит из вышеуказанных — сельди, мойвы и сайры. Именно этим рыбам подражают наши блесны.

Эти блесны имеют большой вес – от 400 гр. до 1 кг. Мы в своей деятельности используем пунды весом 500 и 600 грамм. Это связано с тем, что блеснам необходимо за короткий промежуток времени достигнуть дна, а это, как правило, от 30 до 180 метров. При таком весе их длина составляет от 15 до 30 см., это примерный размер мойвы, сельди и молоди трески. Блесны рыболовы делают сами из блестящих трубок со свинцом внутри или же покупают в магазине готовые. В Мурманских рыболовных магазинах блесны, подходящие для ловли трески, представлены в большом ассортименте и стоят от 350 до 700 рублей за штуку. Такие блесны называются «пундами» или «пилькерами» (pilker). Поверхность блесны, как правило, блестящая, но продаются в магазинах и цветные пилькеры, которые так же достаточно уловисты. Блесна оснащается большим крепким тройником. Многие к тройнику привязывают лоскуток красной тряпочки или насаживают красный кембрик. Считается, что красное пятно на блесне для рыбы является местом атаки. Раньше тройники припаивали (впаивали) к блесне жестко, но с появлением крепких заводных колец, их стали вешать посредством колец. Это значительно повысило вероятность успеха при рыбалке в Баренцевом море на треску, именно так легче тройнику подсечь рыбу. Блесну к леске крепят карабином, обязательно с вертлюгом, так как треска при подъеме трепыхается и часто крутится как штопор.

Помимо блесны, снасть оснащают одним или двумя крупными одинарными крючками, привязанными к основной леске на коротких поводках на расстоянии 30-60 см. друг от друга выше блесны. На крючки, кстати, также надевают кембрики красного цвета или привязывают красные лоскутки ткани.

Когда клев не активный и ловля трески идёт вяло, на тройник блесны и одинарные крючки для запаха можно насадить наживку — порезанные кусочки рыбы.

Применяем плетеную нить от 0,4мм до 0,8мм с разрывными нагрузками от 30 до 60 кг.

Удилище для рыбалки на треску должно быть жестким и не длинным — до 2,4 м. В рыболовных магазинах сейчас огромный выбор удилищ для морских рыбалок в Баренцевом море , со своими плюсами и минусами. Мультипликаторная катушка должна быть надежной, крепкой и вмещать не меньше 150 метров плетенки. Мы используем мультипликаторные катушки Penn pro Comander. Если вы не имеете своих снастей, мы вам предоставим их на время рыбалки на треску в аренду за 1000р в день. Так же, у нас есть спиннинги, оснащенные электрокатушками в аренду по цене 2 000р. в день.

Приглашаем посмотреть видео о нашей рыбалке на треску, которое находится на странице ВИДЕОТЕКА.

Считается, что ловля трески лучше идёт во время прилива, но как нами подмечено в результате многолетних наблюдений, такое утверждение справедливо только при ловле у берега и в заливах. При рыбалке с судна на удалении от берега больше 200 метров, треска ловится не зависимо от прилива или отлива. Значительную роль в ловле трески с судна , играет место ловли. Треска — стайная рыба и если вы рыбачите над косяком, она будет ловиться до тех пор, пока вас не снесет с косяка или он сам не уйдет. Бывает, что если в районе рыбалки нет трески в косяках, то она все равно ловится, только реже и как правило меньшего размера, единичными рыбинами. На наших судах установлены современные эхолоты, с которыми задача поиска косяка трески значительно упрощается.

Там, где мы предлагаем вам ловить треску , рыба ловится круглый год!

Источник