Аральское море

| Страны |  Казахстан Казахстан  Узбекистан Узбекистан |

| Высота над уровнем моря | 26,5—42 (изначально — 53,4) м |

| Длина | 290 (изначально — 426) км |

| Ширина | 284 км |

| Площадь | 13 900 (изначально — 67 499) км² |

| Объём | 75 (изначально — 1089) км³ |

| Наибольшая глубина | 69 м |

| Тип минерализации | Малый Арал — преимущественно солоноватоводный; Большой Арал — гипергалинный |

| Солёность | 9—200 (изначальная в среднем 10) ‰ |

| Прозрачность | 25 м |

| Площадь водосбора | 1 800 000 км² |

| Впадающие реки | Амударья, Сырдарья |

| Вытекающие реки | Нет |

| На картах |

Аральское море, Арал (каз. Арал теңізі , узб. Orol dengizi, Орол денгизи , каракалп. Aral ten’izi, Арал теңизи ) — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов было четвёртым по величине озером мира.

Содержание

[править] География

Площадь бассейна Аральского моря составляет около 1,8 млн км². До начала 1960-х годов оно было четвёртым по величине озером мира, уступая лишь Каспийскому морю, Великим Американским озёрам и озеру Виктория. Его площадь составляла 67 499 км², объём — 1089 км³. Впадина, которую заполняет Аральское море, состоит из нескольких меньших, с разной площадью и глубиной. Вытянутый с запада на восток остров Кокарал разделял водоём на две неравновеликие части: Малый Арал и Большой Арал. На долю Малого моря приходилось 6118 км² и 82 км³, на долю Большого — 61 381 км² и 1007 км³. Максимальная глубина достигала 69 м, высота над уровнем моря — 53,4 м. Прозрачность воды — до 25 м [1] .

Климат Аральского моря засушливый, континентальный в северной части и субтропический в южной. Лето длинное и жаркое, со средней температурой июля 26—33°С [1] . Зимой на территорию моря проникают холодные воздушные массы, вызывая существенное снижение температуры. Средняя температура января на севере Арала — -10. -15°С, на юге местами выше 0°С [1] . Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 20—120 мм [1] .

Аральское море питалось водами двух крупных среднеазиатских рек — Амударьи и Сырдарьи. Амударья впадала в южную часть моря, Сырдарья — в северо-восточную, в пролив Берга. Обе реки берут начало в горных районах, где целиком, за счёт таяния снега и ледников, формируется весь их поток. Объём стока претерпевает значительные изменения на протяжении года, достигая максимума во второй половине весны и летом. В результате естественных водных потерь на испарение и фильтрацию до Аральского моря доходит только его часть. Хозяйственная деятельность человека привела к тому, что в настоящее время большая часть стока Амударьи и Сырдарьи используется в сельскохозяйственных целях, в частности, для орошения. В первой половине XX века в Аральское море поступало в среднем 56 км³ воды в год, в том числе от грунтовых вод и атмосферных осадков.

На Аральском море было около 1100 островов площадью более 1 га [1] , самые крупные из которых — Кокарал, Возрождения, Барсакельмес, Лазарева, Толмачёва, Кендырли и Уялы. На юго-востоке находился Акпеткинский архипелаг, состоявший из множества мелких островков.

В Малом Арале выделяются заливы Шевченко, Бутакова и Сарышыганак. Большой Арал подразделяется на глубоководную западную часть, крупный восточный бассейн и небольшой залив Тущибас, ныне превратившийся в озеро. При высыхании Аральского моря такая структура котловины привела к разделению на отдельные, практически не связанные друг с другом водоёмы.

Большая часть акватории Аральского моря до начала усыхания была солоноватоводной со специфическими аборигенными солоноватоводными сообществами. Солёность в среднем составляла 10‰. В водоёме выделялись сильно опреснённые зоны, занимавшие области возле дельт Амударьи и Сырдарьи, и засоленные зоны, охватывавшие юго-восточную часть Арала. В глубинах Акпеткинского архипелага солёность местами превышала 50‰.

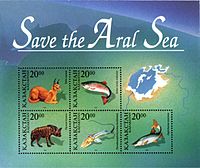

[править] Фауна

До начала высыхания в Аральском море обитало 20 видов рыб, и, без учёта простейших, более 150 видов свободноживущих беспозвоночных, в том числе 1 вид кишечнополостных, 12 видов ресничных червей, 58 видов коловраток, 10 видов малощетинковых червей, 7 видов веслоногих рачков, 15 видов гарпактицидов, 14 видов ветвистоусых рачков, 11 видов ракушковых рачков, 1 вид бокоплавов, 9 видов двустворчатых моллюсков и 3 вида брюхоногих моллюсков. В 1950-х—1970-х годах в Аральское море намеренно или случайно интродуцировали 12 видов рыб и 8 видов свободноживущих беспозвоночных. По мере увеличения солёности биоразнообразие Аральского моря снижалось. Первыми вымерли беспозвоночные и рыбы пресноводного происхождения. В 1971—1976 годах, когда солёность достигла 12—14‰, исчезли солоноватоводные виды пресноводного происхождения. В 1986—1989 годах, при повышении минерализации до 23—25‰, прекратили существование солоноватоводные виды каспийского происхождения. К концу 1980-х годов сохранились только широко эвригалинные виды. После строительства ряда гидротехнических сооружений в проливе Берга солёность Малого Арала начала постепенно снижаться, и фауна была частично восстановлена. Стали встречаться такие рыбы как белый амур (Ctenopharyngodon idella) и обыкновенный судак (Sander lucioperca).

Солёность Большого Арала после 1989 года начала быстро повышаться. К концу 1990-х Большое Аральское море превратилось в гипергалинный водоём с характерной для него фауной. В 1997 году солёность достигла 57‰. В 1998 году в западной части Большого моря ещё обитали 5 видов рыб: салака, камбала, атерина и 2 вида бычков. В 2002 году сохранились только камбала и атерина, в то время как в Восточном Арале рыбы уже не было. Окончательно в Западном Арале все рыбы вымерли в 2004 году.

Источник

Аральское море

| Аральское море каз. Арал теңізі узб. Orol dengizi, Орол денгизи каракалп. Aral ten’izi, Арал теңизи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Координаты: Координаты: 44°48′47″ с. ш. 59°36′55″ в. д. / 44.813056° с. ш. 59.615278° в. д. (G) (O) (Я) 44.813056 , 59.615278 44°48′47″ с. ш. 59°36′55″ в. д. / 44.813056° с. ш. 59.615278° в. д. (G) (O) (Я) (T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Аральское море в августе 2011 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Страны |  Казахстан , Казахстан ,  Узбекистан Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Площадь | 13 900 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Впадающие реки | Сырдарья, Амударья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Показатели | 1960 | 1990 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Уровень воды, м | 53,40 | 38,24 | 31,0 | |||||

| Объём, км³ | 1083 | 323 | 112,8 | 75 | ||||

| Площадь поверхности, тыс.км² | 68,90 | 36,8 | 18,24 | 17,2 | 14,183 [3] . | 10,579 [3] | 11,8 [3] | 13,9 [3] |

| Минерализация, ‰ | 9,90 | 29 | 78,0 | 91 [4] | 100 | |||

| Сток, км³/год | 63 | 12,5 | 3,2 [5] |

Если предположить полный отказ от забора вод Амударьи и Сырдарьи на орошение и доведение суммарного стока рек в море до значений начала 1960-х годов (63 км³/год), то исходный уровень воды в Аральском море (которому соответствовал объём моря 1083 км³) восстановился бы, как показывает простейший расчёт [6] , приблизительно через 20 лет [источник не указан 271 день] . С экономической точки зрения без учёта влияния на изменение климата такая акция нецелесообразна, поскольку прибыльность рыбного хозяйства Аральского моря многократно уступала доходам сельского хозяйства, получаемым ныне странами Средней Азии за счет отбора вод из рек Сырдарьи и Амударьи на орошение полей.

Содержание

Исторические сведения

В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. В середине кайнозойской эры (21 млн лет назад) Арал был соединён с Каспием. До 1573 года Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал. Например, на карте, составленной греческим учёным Клавдием Птолемеем (II век н. э.), показаны Аральское и Каспийское моря, в Каспий впадают реки Зерафшан и Амударья.

В конце XVI и начале XVII веков из-за понижения уровня моря образовались острова Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, Бийиктау, Возрождения. Реки Жанадарья с 1819 года, а Куандарья с 1823 года перестали впадать в Арал.

В 1848 году в Оренбурге была построена шхуна «Константин», к лету того же года она была доставлена в укрепление (Раимское) вблизи устья Сыр-Дарьи. В 1849 году под руководством А. Бутакова была проведена первая научная экспедиция по описанию Аральского моря, проведена общая рекогносцировка Арала, сделан промер глубин, произведена полная съёмка острова Барса-Кельмес, открыта и изучена группа островов Возрождения, проводились астрономические и метеорологические наблюдения, опись ледовой обстановки в зимнее время, проведён сбор образцов полезных ископаемых. В 1850 году Гидрографическим департаментом Морского министерства была издана Морская карта Аральского моря.

В 1852 году в разобранном виде были доставлены в укрепление Раим пароходы «Перовский» и «Обручев». Первый пароход был спущен на воду Аральского моря в 1853 году.

Дальнейшие исследования Аральского моря проходили одновременно с боевыми действиями по присоединению среднеазиатских государств и Аральская флотилия принимала в них участие. Осенью 1854 года аральская верфь была перенесена из Раима в Казалинск. Аральская военная флотилия охраняла судоходство, обеспечивала воинские перевозки, производила гидрографические работы, все пароходы и вспомогательные суда имели артиллерийское вооружение. В 1862 году новые пароходы «Арал» и «Сырдарья» были спущены на воду в Казалинске.

В 1886 году были организованы экспедиции А. Никольского на юге Арала, академика Льва Берга на севере моря, которые дали довольно подробную информацию о климате, фауне и флоре моря. В 1905 году российские купцы Лапшин, Риткин, Красильников, Макеев со своими лодками организовали крупные рыбацкие союзы и создали акционерное общество «Хива» в Аральске, положив начало промышленному лову рыбы в Арале.

С начала систематических наблюдений (XIX век) и до середины XX века уровень Арала практически не менялся. В 1950-х годах Аральское море было четвёртым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. км²; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м. [7]

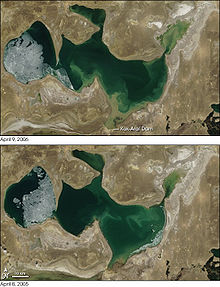

В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960-х годов море стало мелеть из-за того, что вода рек, впадавших в него, во всё возрастающих объёмах отводилась на орошение. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн. до 7 млн. га. Потребности народного хозяйства региона в воде возросли с 60 до 120 км³ в год, из которых 90 % приходится на орошение, при этом вода, отводимая для орошения нередко использовалась неэффективно. Начиная с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год.

До 1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб, из них более 20 имели промысловое значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 23 тысячи тонн рыбы, в начале 1980-х этот показатель достигал 60 тысяч тонн. На казахстанской части Арала было 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, 45 рыбоприёмных пунктов, на узбекистанской (Республика Каракалпакстан) — 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, более 20 рыбоприёмных пунктов.

В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. К началу 2000-х абсолютный уровень воды в море снизился до отметки 31 м, что на 22 м ниже исходного уровня, наблюдавшегося в конце 1950-х. Рыбный промысел сохранился только в Малом Арале, а в Большом Арале из-за его высокой засолённости вся рыба погибла.

В 2001 году Южное Аральское море разделилось на западную и восточную части. Остров Возрождения стал полуостровом.

В 2008 году на узбекистанской части моря проведены геологоразведочные работы (поиск нефте-газовых месторождений). Подрядчик — компания «ПетроАльянс», заказчик — правительство Узбекистана [8] .

На обмелевшем дне Аральского моря найдены остатки двух поселений и мавзолеев (один из них Кердери) [9] .

Экологические последствия

Усыхание моря несколько повлияло на климат региона, непосредственно прилегающего к бывшей акватории моря (на расстоянии до 100 км от бывшей береговой черты), который стал более континентальным: лето стало более сухим и жарким, зима — более холодной и продолжительной. С осушенной части бывшего морского дна ветрами в больших количествах на близлежащие регионы выносится пыль, содержащая морские соли, пестициды и другие химикаты.

В результате обмеления резко выросла (практически в 10 раз) солёность Большого Арала, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Большой Арал потерял рыбохозяйственное значение, закрыты порты [10] [11] [12] [13] [14] .

Имеется ряд негативных последствий для жителей Приаралья: высокий уровень безработицы, высокая детская и материнская смертность вследствие неблагоприятной экологической обстановки.

В Каракалпакстане улучшением экологической обстановки для населения прибрежных районов Аральского моря в 1994-97 годах занимался академик Чаржоу Абдиров. Тем не менее, с узбекской стороны процесс усыхания моря наиболее активен (воды Амударьи не доходят до моря). На месте моря образовалась новая пустыня Аккум (Аралкум) [15] [16] .

Малый Арал

Большинство специалистов не видят путей по восстановлению уровня всего моря, кроме советского проекта по повороту сибирских рек. В 1990-е годы решено было спасти северную часть моря (Малое море или Малый Арал).

В рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» (РРССАМ) в 2003—2005 годах Казахстан построил от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором (который позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования уровня водоёма), отгородившую Малый Арал от остальной части (Большого Арала). Благодаря этому сток Сырдарьи скапливается в Малом Арале, уровень воды здесь вырос до 42 м абс., солёность уменьшилась, что позволяет разводить здесь некоторые промысловые сорта рыб. В 2007 году улов рыбы в Малом Арале составил 1910 тонн, из них на долю камбалы приходится 640 тонн, остальное — пресноводные виды (сазан, жерех, судак, лещ, сом) [17] . Предполагается, что к 2012 году улов рыбы в Малом Арале достигнет 10 тысяч тонн (в 1980-е годы во всём Аральском море вылавливалось около 60 тысяч тонн).

Длина Кокаральской дамбы составляет 17 км, высота 6 м, ширина 300 м [18] . Стоимость работ первой фазы проекта РРССАМ составила $85,79 млн ($65,5 млн приходится на заем Всемирного банка, остальные средства выделены из республиканского бюджета Казахстана) [19] . Предполагается, что водой будет покрыта территория площадью 870 квадратных км, и это позволит восстановить флору и фауну Приаралья [20] .

В Аральске ныне функционирует рыбоперерабытывающий комбинат «Камбала Балык» (производительность 300 тонн в год), расположенный на месте бывшего хлебозавода. В 2008 году планируется открыть в Аральском районе два рыбоперерабатывающих комбината: «Атамекен Холдинг» (проектная производительность 8000 тонн в год) в Аральске и «Камбаш Балык» (250 тонн в год) в Камышлыбаше [21] .

Развивается рыбный промысел и в дельте Сырдарьи. На протоке Сырдарьи — Караозеке построено новое гидротехническое сооружение пропускной способностью более 300 кубометров воды в секунду (Аклакский гидроузел), благодаря чему появилась возможность обводнить озёрные системы, вмещающие в себя более полутора миллиардов кубометров воды. На 2008 год общая площадь озёр составляет более 50 тысяч гектаров (предполагается её увеличение до 80 тысяч гектаров), количество озёр в области увеличилось со 130 до 213.

В рамках реализации второй фазы проекта РРССАМ в 2010—2015 годах планируется построить плотину с гидроузлом в северной части Малого Арала, отделить залив Сарышыганак и заполнить его водой по специально прорытому каналу из устья Сырдарьи, доведя уровень воды в нём до 46 м абс [22] . От залива предполагается построить судоходный канал к порту Аральск (ширина канала по дну составит 100 м, длина 23 км). Для обеспечения транспортной связи между Аральском и комплексом сооружений в заливе Сарышыганак проект предусматривает строительство автодороги V категории протяжённостью около 50 км и шириной 8 м параллельно бывшей береговой линии Аральского моря.

Ведётся интенсивная работа по подготовке второго этапа проекта РССАМ-2 — «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение Северного Аральского моря». В июне 2010 года состоялось заседание Рабочей группы экспертов-гидротехников, представителей областных административных органов и специалистов Исполкома МФСА в Кызылорде.

Проведение технико-экономических изысканий, мониторинга и оценки результатов первой фазы проекта доказали необходимость наращивания высоты Кокаральской плотины с современной отметки 42 м до 48—50 м и осуществления сброса воды в Большой Арал через пролив в западной части Малого Арала (необходимо перемещение нынешнего водосброса из пролива Берга через залив Шевченко). Следовательно, в рамках РССАМ-2 потребуется строительство гидротехнических объектов в заливе Шевченко. По расчетам, в результате реализации данного проекта объём воды в Северном Арале увеличится с 27 км³ до 59 км³. При достижении уровня воды 46 м и выше, море значительно приблизится к городу Аральску, бывшему порту, который в настоящее время находится на расстоянии 40 км от моря. Таким образом, по этому проекту нет необходимости строить плотину чтобы отделить залив Сарышыганак. Данный способ решает сразу несколько задач: снижается солёность воды в Малом Арале с нынешних 13—16 г/л до 2,5—3 г/л, сокращаются испарения воды, улучшается водно-химический баланс по всему морю.

Источник