- Сухое море

- Смотреть что такое «Сухое море» в других словарях:

- Черное море 🌟 Описание, характеристики, граничащие страны, глубина, площадь, фото и видео

- Общие характеристики

- Почему Черное море так называется

- Как появилось Черное море

- Принадлежность Черного моря к океану

- Флора и фауна

- Фауна

- Куда уехать на побережье где сухой и теплый климат, чтобы не закутываться во все теплые вещи от сырого ветра с моря?

- HORTUS BOTANICUS

- Международный электронный журнал ботанических садов

- Структура разнообразия растительного мира

- Структура растительного покрова юго-восточного побережья Белого моря (залив Сухое море)

- Введение

- Объекты и методы исследований

- Результаты и обсуждение

- Тип травяной растительности

- Заключение

- Благодарности

- Литература

Сухое море

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Сухое море» в других словарях:

Черное море — в древности после колонизации Pontos Euxeinos, что значит гостеприимное море, получило наименование по новогречески Mauri Thalassa северное море, а у турок известно под именем Кара Денгиз. Оно простирается от запада к востоку на 1160 км по… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Средиземное море — названное так благодаря своему положению среди земель, составлявших весь известный древним мир принадлежит к числу самых замечательных из внутренних морей как по величине, так и по роли, которую оно играло в истории европейской цивилизации.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Чёрное море — У этого термина существуют и другие значения, см. Чёрное море (значения). Чёрное море … Википедия

Черное Море — Координаты: 43°17′49″ с. ш. 34°01′46″ в. д. / 43.296944° с. ш. 34.029444° в. д. … Википедия

Черное море — Координаты: 43°17′49″ с. ш. 34°01′46″ в. д. / 43.296944° с. ш. 34.029444° в. д. … Википедия

Чёрное Море — Координаты: 43°17′49″ с. ш. 34°01′46″ в. д. / 43.296944° с. ш. 34.029444° в. д. … Википедия

Чёрное море — средиземное море Атлантического океана, между Европой и М. Азией. Физико географический очерк. Общие сведения. Ч. м. омывает берега СССР, Румынии, Болгарии и Турции. На С. В. Керченским проливом соединяется с Азовским морем, на Ю … Большая советская энциклопедия

Хань-xaй — наименование, приурочиваемое на новейших китайских картах к местности, лежащей на В от Хами; в древности оно имело, однако, более широкое значение и применялось к Гобийской пустыне на Ю от р. Кэрулэна, на С от земель, занятых в настоящее время… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Хань-хай — наименование, приурочиваемое на новейших китайских картах к местности, лежащей на В от Хами; в древности оно имело, однако, более широкое значение и применялось к Гобийской пустыне на Ю от р. Кэрулэна, на С от земель, занятых в настоящее время… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Серафимович — Александр Серафимович (псевдоним А.С.Попова, 1863 ) пролетарский писатель. Р. в станице Нижне Курмаярской. Отец, донской казак, служил военным чиновником. Поступив в Петербургский ун т, на физ. мат. фак т, С. попал в среду революционного… … Литературная энциклопедия

Источник

Черное море 🌟 Описание, характеристики, граничащие страны, глубина, площадь, фото и видео

Черное море обладает большим количеством особенностей. Благодаря внушительным размерам оно граничит с разными территориями и содержит в себе много интересных объектов. Вот уже долгое время оно регулярно становится объектом для исследования различных путешественников и ученых. На данный момент Черное море уже хорошо изучено, и любой желающий может получить подробную информацию о нем.

Общие характеристики

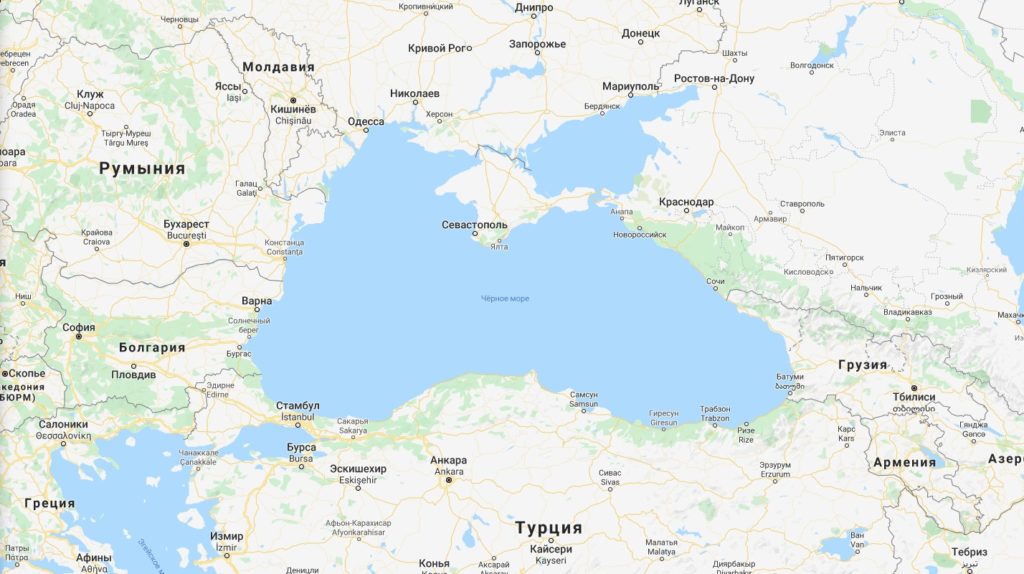

Черное море является внутренним морем Атлантического океана, входит в один из его бассейнов. Соединено с Мраморным через пролив Босфор, а с Средиземным и Эгейским – через Дарданеллы.

Черное море обладает площадью в 422 000 кв. км, что является далеко не самым большим показателем, для сравнения, у Филиппинского этот параметр равен 5 726 000 кв км. Длина береговой линии составляет примерно 3450 км, и на ней пролегает водная граница между Азией и Европой. Шельф меняется в зависимости от расположения. Например, возле Кавказа его протяженность составляет лишь несколько км, а глубина не более 500 м, зато на западном побережье он растянут на 190 км.

В Черное море впадает три крупных реки, которые и являются основными транспортерами воды: Днестр, Днепр и Дунай. Объем водоема составляет примерно 550 000 куб. км. Вода пополняется из трех основных источников:

- из Азовского моря;

- из пресноводных рек;

- с помощью дождей.

Черное море граничит с Россией, Украиной, Турцией, Грузией, Болгарией, Абхазией и Румынией. Из-за выгодного расположения моря, каждая страна имеет в нем торговый порт, куда регулярно приходит множество судов. Также на его берегах расположено много военных городов. Вблизи Черного моря имеются молодые горы и потухшие вулканы. Особенно их много на побережье Кавказа и на юге Крыма.

Почему Черное море так называется

Черное море имеет долгую историю, за время которой оно успело сменить несколько названий. Когда древние греки впервые ступили на его территории, регулярные шторма и холодный климат не понравились им. Из-за этого водоем прозвали Понт Аксинский, что означает “негостеприимное море”. Однако спустя некоторое время выходцы из колоний поселились в этих окрестностях, они привыкли к местным условиям. И море стали называть Понт Эвксинский, что означает “гостеприимное”. А когда на территориях, которые сейчас считаются югом Украины, начали проживать племена кочующих скифов, его прозвали Скифским морем.

Первые упоминания о том, что водоем стали называть “черным”, появились в средние века. Тогда корабли стали достаточно совершенными, чтобы пускать якорь не только возле берегов, но и посреди моря. И когда его опускали на глубину более 150-ти метров, после подъема обнаруживалось, что он покрыт черным налетом. Учитывая этот факт и то, что здесь вода на несколько тонов темнее, чем в других морях, за ним довольно быстро закрепилось название “Черное”.

Позже удалось выяснить, почему якоря при опускании на большие глубины окрашиваются в черный цвет. Оказалось, что примерно 78% воды в море содержит сероводород. Им не насыщен лишь слой у самой поверхности, ширина которого равна примерно 180 м. Но если опуститься на большую глубину, то это вещество будет находиться в сильной концентрации. А в больших количествах оно дает темный оттенок, из-за чего попавшие в него предметы окрашиваются, а вода, расположенная в верхнем слое, кажется темнее.

Нет точной версии, откуда сероводород взялся в Черном море в таком количестве. Возможно, этот газ вышел из трещин в земле, расположенных на дне водоема.

Как появилось Черное море

Считается, что Черное море появилось 8 тысяч лет назад. Изначально оно представляло собой озеро, на берегах которого располагались небольшие города. Окрестные территории состояли из равнин и лесов, населенные большим количеством животных. Постоянный источник пресной воды из озера и множество дичи делали это место для людей выгодным с точки зрения проживания.

Но примерно в 5600-ом году до нашей эры прорвало плотину, которая стояла между озером и Средиземным морем. Вода из последнего хлынула на эти земли, сметая все на своем пути. За несколько месяцев непрерывного потопа поверхность озера поднялась на 70 метров. При этом, пресная вода перемешалась с соленой.

Если люди в теории и могли успеть переселиться в другие места, то местные животные оказались под водой и не выбрались оттуда. Также есть мнение, что именно поэтому на дне Черного моря большое содержание сероводорода, который может выделяться при разложении останков органических тканей.

Предположительно, именно этот потоп описывался в Ветхом Завете. В 2007-ом году археологи подтвердили эту теорию, поскольку на склоне горы Арарат обнаружили останки конструкции, которая вполне может быть ноевым ковчегом.

Принадлежность Черного моря к океану

Воды любого моря впадают в определенный океан, и Черное не является исключением. Однако из-за особенностей своего расположения оно соединяется с ним через несколько проливов и водоемов. Из-за этого вода проходит долгий путь, прежде чем окажется в водах Мирового океана.

Черное море соединено с Атлантическим океаном. Когда вода начинает свой путь из водоема, она сначала проходит через Дарданеллы и Босфор, попадая в Средиземное и Эгейское моря. Оттуда она продолжает движение через Гибралтарский пролив, в конце которого и оказывается в Атлантическом океане.

Флора и фауна

Поскольку на дне Черного моря находится большое количество сероводорода, на глубине свыше 200 метров не проживают какие-либо сложные организмы. Также в местных водах невысокий уровень соли, из-за чего не каждое морское существо будет чувствовать себя комфортно. Однако несмотря на эти факторы, Черное море может похвастаться более 2000 видами разных существ, обитающих в нем.

Фауна

Подавляющее большинство существ, проживающих в Черном море – это одноклеточные микроорганизмы и бактерии. Их насчитывается примерно 1500 видов. Почти все они проживают на глубине свыше 200 метров, где содержится большое количество сероводорода. Собственно данные микроорганизмы и служат причиной его образования.

Источник

Куда уехать на побережье где сухой и теплый климат, чтобы не закутываться во все теплые вещи от сырого ветра с моря?

Вам важно не то, где какой климат, а то, как дома строят и отапливают, так как на улице вы проводите меньше времени, чем в помещении. И строят, и отапливают плохо везде в Южной Европе, к сожалению, а там, где строят хорошо, на улице обычно хуже. Хорошие варианты — это юг России и Украины. Одесса, Мариуполь. Если нечего не смущает, то Крым ,а также большая часть США. Еще, пожалуй, север Франции, там строят лучше, чем на юге, а зимы довольно мягкие. Туда же всякие Бельгии и Голландии.

На побережье сухого климата не бывает, вы ищите не там . Где есть море, всегда есть влажность. Вам надо искать место поближе к пустыням, там сухо и тепло, но ночью жара спадает, можно в ветровке ходить. Вам надо искать населенный пункт в 300-500 километрах от воды, тогда влияние океана и морского воздуха будет снижено.

В континентальной и даже островной Европе проблема нерешаемая. Как правильно подмечено, в осенне-зимний период с конца ноября по март весьма стыло, ночью дома остывают, отопление стоит денег. Днем на солнышке 14-16, но всего несколько часов. А в домах без отопления просто холодно. К тому же ветра с моря и дожди регулярные. Вплоть до Сицилии и Мальты.

Самый простой вариант открыть на компе Гугл карты и искать в Википедии информацию о климате каждой страны, температурах по месяцам и осадках, солнечных днях. В любом случае, близко с водой таких мест не будет.

Однако, есть все же в Европе некоторые места, которые отчасти отвечают Вашим требованиям. Попробуйте, например, испанскую Андалусию. Дождей почти не бывает, очень жарко (особенно летом), солнце почти круглый год. При этом достаточно прохладное море. Там есть, что посмотреть и где поселиться. Малага, Севилья, Гранада, Марбелья, Кордова. Это уже не говоря об огромном количестве маленьких уютных городков (мне в своё время очень понравились Торремолинос и Фуэнхирола). Я уже молчу о том, что это родина гаспачо, хереса и фламенко. Побережье Коста Бланка в Испании. Суше юг — Торревьеха и окрестности: Пунта Прима, Ориуэлла Коста и т.д. Тому способствуют сухие ветра дующие через море из Африки, из Сахары, которые упираются в горы, стоящие за спиной этих городов. А солёные озёра в Торревьехе дополнительно создают хороший микроклимат для астматиков и проч.

Но вы все равно не сможете прижиться,в теплых странах,особенно ,если вы жили в Норильске, вам будет не хватать снега со временем,если будете жить безвылазно в жарком климате,на себе испытала, периодическую тоску по русской зиме..Вот мой пример Анталия -три месяца изнуряющей жары ,и влажность,просто ни грамма осадков,пылища жуткая,мне с годами,даже хочется кислородную маску носить.

Зимой правда тепло без снега,но в квартирах холод собачий из,за того что нет отопления и квартиры без изоляции и в сезон дождей заливает,просто мама не горюй,ливень стеной.

Греция. Была несколько раз в Афинах, и том числе в феврале. Но останавливалась в отеле. В отеле было тело и сухо. В квартире, наверное как везде, сырость и холод зависит от состояния окон, стен и прочего. Обратила внимание, что в квартирах стоят батареи. Как мне сказал риэлтор: включают по договоренности между жильцами кондо, зависит от квартир. Я жила у моря, квартира сухая относительно, жила в других, есть с чем сравнить, отопление обычно включают либо утром и вечером, либо вечером на 2-3 часа, да, зависит от жильцов. В новых домах теплее, у меня был старый дом, 76 года. Есть дома, где можно включать отопление в своей квартире, и платить сколько используете. Если говорить о влажности, то Сочи и Афины, это небо и земля, в Афинах очень сухо))

В Аргентине летом 28-35, зимой 25-16 тепла . Здесь жить приятно и есть очень достойные районы. Места откуда не захочешь уезжать. Здесь очень легко легализоваться. А получив паспорт Аргентины имеешь безвизовый въезд в 150 стран и вид на жительство во многих странах Латинской америки. Цены на питание немного ниже чем в России. Цены на недвижимость сейчас упали в 2 раза. Выбирайте.

Подписывайтесь ставьте лайки и мне будет очень приятною

Источник

HORTUS BOTANICUS

Международный электронный журнал ботанических садов

Структура разнообразия растительного мира

Структура растительного покрова юго-восточного побережья Белого моря (залив Сухое море)

| Мосеев Дмитрий Сергеевич | Научно-исследовательский центр «Викинг», |

viking029@yandex.ru

| Сергиенко Людмила Александровна | Петрозаводский государственный университет, saltmarsh@mail.ru |

| Ключевые слова: in situ, Белое море, залив Сухое Море, марш, галофитная растительность, продромус | Аннотация: Растительный покров побережья залива Сухое Море юго-восточной части Двинского залива Белого моря практически не изучен. Залив является довольно уникальным водным объектом в отношении растительных сообществ. Здесь произрастает большинство видов галофитов, характерных для побережья Белого моря. Растительные сообщества восточного и западного берегов Сухого Моря имеют некоторые отличия. На восточном побережье развиты сообщества с преобладанием Phragmites australis, на западном побережье значительные площади занимают сообщества псаммофитона береговых валов с преобладанием Leymus arenarius. В этой работе впервые приводится классификация галофитной растительности маршей залива, на основании которой выделен продромус, содержащий 10 ассоциаций, в составе 7 формаций типа травяной растительности, многие из которых являются редкими. Результаты исследований могут быть использованы для разработки природоохранных мероприятий, при строительстве морского глубоководного порта в заливе Сухое Море. | ||||||||||||||||||||||||||

Рис. 1. Топокарта северной части Сухого Моря на участке Никольской Косы. |  Рис. 2. Топокарта Сухого Моря на участке острова Мудьюг. Сухое Море представляет собой узкий лагунообразный наполовину осушный залив в юго-восточной части Двинского залива Белого моря. Залив вытянут с юга на север при длине более 25 км. На западе Сухое Море отделено от Двинского залива Белого моря островами Мудьюг, Голая Кошка и узким полуостровом Никольская Коса, на востоке омывает Зимний берег Белого моря. Между мысом Заяцкий на восточном берегу острова Мудьюг и дельтой реки Мудьюга находится узость, разделяющая залив на северную и южную половины (акватории). Обе акватории проливами сообщаются с основной акваторией Двинского залива. С юга Сухое Море связано с дельтой большой реки Северной Двины. С восточного берега впадает много малых рек, из которых наибольшая площадь водосбора у Кади (341 км 2 ) и Мудьюги (871 км 2 ), образующих дельты. К северу от них впадают водотоки меньшего размера: Большая Ница, Малая Ница. Значительный терригенный сток обеспечивается со стороны островов. Реки сильно опресняют залив. На отливе и в паводки, обеспечивается значительный сток из Северной Двины, особенно в южную акваторию и величина солености падает. В значительно меньшей степени опресняют залив воды малых рек. На приливе в результате поступления морских вод с основной акватории Белого моря, соленость повышается по всему заливу. Северная акватория опресняется значительно меньше южной. Здесь дополнительному поступлению соленых вод способствуют узкие морские проливы между островами, а также мелководность. Эта часть залива осушается в сизигийный отлив. В устьях рек у северо-восточного побережья залива (река Большая Ница), по данным И. В. Мискевича (2013) формируются полусуточные приливы аномального типа. В данном случае приливная волна, огибая острова с юга, достигает северо-восточного берега лишь во вторую половину фазы прилива и происходит очень быстрый рост уровня воды и солености в течение трех часов, остальное время, т.е. в течение 9 часов, наблюдается замедленная фаза отлива. Средняя величина морских приливов составляет 1 м, амплитуда приливов уменьшается по мере проникновения приливной волны вверх по устьям рек. Залив закрыт от сильного волнового воздействия островами, за счет мелководности и остров резко уменьшается высота волн, по сравнению с открытой акваторией Двинского залива, гасит волновую энергию и выдвигающаяся в залив с берегов воздушно-водная растительность. Уменьшение волнового воздействия, преобладание приливов над волновыми процессами, наличие развитой речной сети способствуют активной аккумуляции наносов в береговой зоне. Благодаря чему вдоль побережья залива формируются марши. На восточном берегу (Зимний берег Белого моря) аккумуляции песков не происходит ввиду очень ослабленного волнения и выноса взвешенных и влекомых наносов из устьев рек. В связи с чем береговые валы у восточного берега не выражены, а марши, занятые густой растительностью, подходят к береговой линии. На западном берегу, у островов Мудьюг и Голая Кошка и полуострова Никольская Коса, развиты песчаные невысокие береговые валы и песчаные осушки, образованию которых способствует волноприбойное воздействие под влиянием ветров северного и северо-восточного направления. При удалении от береговой линии в понижениях песчаные валы сменяются первичными маршами, заливаемыми через сеть небольших лагун вдающихся в берега. На побережье залива Сухое Море выделены следующие экотопы по типу субстрата разных форм рельефа: песчаные береговые валы, первичные марши в осолоняемых эстуарных зонах устьев рек и побережьях островов, узкие зоны илисто-песчаных приливных осушек краевых зон маршей, илистые и илисто-песчаные донные субстраты залива и устьев впадающих в него рек. На маршах принято различать три зоны по степени заливания: низкая – часть берега подвергаемого ежедневному заливанию; средняя – между уровнями средней величины прилива и сизигийного прилива, полностью заливается 2 раза в месяц; высокая – выше уровня сизигийного прилива, затапливается в результате нагонов, подвержена штормовому обрызгиванию. В дальнейшем классификация экотопов использовалась при описании растительных сообществ. Приморские растительные сообщества изучались маршрутно-рекогносцировочным методом с закладыванием пробных площадок, размером 2×2 либо 5×5 м в зависимости от размера сообщества с фиксацией координат их местоположения по спутниковому навигатору eTrex Legend HCx фирмы Garmin, производство Taiwan. Пробные площадки закладывались по створам от русла реки к коренному берегу и от замыкающих створов вверх по руслам устьев в пределах зоны осолонения. Всего было заложено более 65 пробных площадей. Описание растительного покрова растительных сообществ проводилось по общепринятой методике (Ипатов, 2000). Классификация растительного покрова приморской полосы проведена на основе эколого-фитоценотического подхода, при установлении объема ассоциации применялись общепринятые критерии – ярусная структура, набор доминантов и субдоминантов, постоянство видов (Миркин, 2001; Нешатаева, 2009). Результаты и обсуждениеКомплекс сложных абиотических условий залива Сухое Море способствует развитию разнообразных галофитных растительных сообществ, состав и структура которых изменяются в зависимости от солености воды и степени засоления механического состава субстрата. В растительном покрове выделено 10 ассоциаций в составе 7 формаций. Продромус приморской растительности имеет следующий вид: Тип травяной растительности Формация Leymeta arenariae

Формация Phragmiteta australis

Формация Bolboschoeneta maritimae

Формация Puccinellieta phryganodes

Формация Salicornieta pojarcovae

Формация Junceta gerardii Формация Zostereta marinae Тип травяной растительностиФормация Leymeta arenariae Типичная формация песчаных пляжей и береговых валов на побережье Белого моря. На берегах залива Сухое Море сообщества формации распространяются на песчаных отложениях береговых валов островных территорий, соседствуя с маршевыми сообществами. Ассоциации формации получают широкое распространение на Летнем берегу Двинского залива Белого моря (Сорокин, Голуб, 2007), на западном побережье Белого моря (Бабина, 2002; Сергиенко, 1983, 2008), на побережье Мезенского залива (Корчагин, 1935; Мосеев, 2014), в Печорской губе Баренцева моря (Мосеев, 2015), на западном побережье Баренцева моря (Королева, 2011). На юго-востоке Двинского залива сообщества формации распространяются по всему Зимнему берегу. Южнее морского края дельты Северной Двины отсутствуют ввиду уменьшения засоленности характерных субстратов. Ассоциация 1. Honckenyo peploides — Leymetum arenariae Состав и структура. Видовой состав 4-7 видов. Для сообществ характерен довольно разреженный покров. Верхний ярус, высотой до 60-80 см, образует Leymus arenarius, занимающий проективное покрытие до 20%. В нижнем ярусе с обилием до 10-20% развиваются Festuca arenaria Lam., Lathyrus aleuticus Pobed., Lactuca tatarica Breitung, Ligusticum scoticum L. Реже встречается Sonchus humilis. Эти виды образуют узкие полосы на гребнях береговых валов шириной до 2 м. По невысоким откосам валов и на микродюнах обособлено от Leymus arenarius развивается Honckenya peploides (L.) Ehrh. (обилие 30-40%). Экология. Сообщества ассоциации получают развитие на песчаных береговых валах, в полосе штормовых выбросов острова Голая Кошка и полуострова Никольская Коса, где береговые валы ограничивают ниже расположенные марши. Заливаются водами нагонов соленость до 15 ‰. Распространяются на пляжах со стороны основной акватории Двинского залива. Ввиду недостатка специфичных территорий местообитаний на северо-западе острова Мудьюг сообщества подвержены ежедневному заливанию водами приливов и на некоторое время (1-2 часа) заливаются слабосоленой водой. При этом в других экотопах сообщества, как правило, располагаются выше приливной полосы. В этом случае, нами отмечена стелющаяся сильно разреженная форма Honckenya peploides, что является результатом заливания (рис. 3). Рис. 3. Сообщество ассоциации Honckenyo peploides — Leymetum arenariae. Ассоциация 2. Leymetum arenariae plantagenetosum maritimae Состав и структура. Ассоциацию можно классифицировать как переходную от пляжей к первичным маршам. Сообщества этой ассоциации богаче по видовому составу, по сравнению с предыдущей ассоциацией, включают до 10 видов. Верхний ярус слабо сомкнут, состоит из Leymus arenarius (обилие 10-30%), заросли которого продвигаются вдоль берегового вала и подвергаются волноприбойному воздействию. В нижнем ярусе преобладает Plantago maritima (обилие 20-50%), последний являясь нитрофильным видом, заселяет сообщества благодаря приносу биогенных соединений волноприбойным воздействием. С незначительным обилием (до 10%) в образовании сообществ участвуют Honckenya peploides, Ligusticum scoticum, Glaux maritima L., Atriplex nudicaulis Boguslaw, Sonchus humilis N. I. Orlova, Tripleurospermum hookeri Sch. Bip., Lathyrus aleuticus. Экология. Ассоциация занимает узкий песчаный береговой вал полуострова Никольская коса на северо-западе залива Сухое Море, располагается между средней литоралью залива и маршем. Сообщества являются довольно редкими для беломорского побережья. Ввиду близости к береговой линии залива сообщества подвержены действию штормовых нагонов, морских брызг, волноприбойного воздействия и даже подтапливанию сизигийными приливами. В зарослях на песках в результате волнового воздействия нередко формируется слабовыраженный слой наилка. Соленость воды в заливе достигает 15-20‰, что указывает на среднюю и сильную степень засоления субстрата. Сообщества формируются благодаря осаждению влекомых наносов в виде мелкозернистых песков и пеллита на берегу Сухого Моря. Поскольку высота волны в мелководной северной части залива обычно не превышает 0,5 м, при сильном северо-восточном ветре наблюдается активный вынос наносов и их накопление на берегу, что обеспечивает нарастание вала, сохранение структуры сообществ, которые укрепляют береговую полосу от размыва (рис. 4). Рис. 4. Сообщество ассоциации Leymetum arenariae plantagenetosum maritimae. Формация Phragmiteta australis Наиболее характерная формация, по всему побережью залива Сухого Моря занимает обширные площади на первичных маршах низкого и среднего уровня, шириной до 5 км в устьях рек. Формируется в приливных устьях малых рек восточного побережья залива, в отсутствие устьев рек сообщества формируются на понижениях мезорельефа с наличием терригенного стока на западном берегу залива. Характеризуется бедностью видового состава и значительным общим проективным покрытием (до 100%) травянистого верхнего яруса, сформированного в основном Phragmites australis (Сav.) Trin. ex Steud. В состав сообществ формации заливаемых солеными водами приливов могут входить галофиты: Bolboschoenus maritimus (Asch.) Palla, Juncus atrofuscus Rupr., Triglochin maritima L., Stellaria humifusa Rottb., Potentilla egedii Wormsk. ex Oeder. По литературным данным ассоциации формации есть в эстуариях по всему западному побережью Онежского залива (устье рек Колежма, Нюхча) (Бабина, 2002), на побережье Мезенского залива обнаружена на севере до устья реки Несь (Корчагин, 1935). Доминирующий вид Phragmites australis — почти космополит. Сообщества формации, также получают очень широкое распространение на маршах побережья Балтийского моря (Ребассоо, 1975, 1987) и сгонно-нагонных осушках Черного, Азовского (Дьяченко, 2011; Гречушкина, 2011) и Каспийского морей. В Белом море сообщества входящие в эту формацию, вероятно, являются наиболее северными в Европе, т.к. на побережье соседнего Баренцева моря отсутствуют. Доминирующий вид Phragmites australis обладает очень широкой экологической валентностью и обитает как на морских побережьях, так и в пресных водах рек и озер. Сообщества формации активно вытесняют галофитные сообщества из эстуариев рек южного побережья Белого моря, где в настоящее время наблюдается экспансия Phragmites australis. В дальнейшем, при трансгрессии морских побережий, расширении маршевых осушек и увеличении теплого периода года ввиду климатических изменений, возможно, более значительное освоение этим видом побережий Белого моря с захватом значительных территорий морских берегов. Все ассоциации этой формации развиваются на защищенных от ветрового и волноприбойного воздействия осушках. Для ветрового волнения в таких биотопах существуют специфические геоморфологические преграды, ваттово-маршевые осушки, острова (надводные бары, шхеры) (рис. 5). Рис. 5. Сообщество формации Phragmiteta australis на севере полуострова Никольская коса. Ассоциация 3. Phragmitetum australis bolboschoenetosum maritimae Состав и структура. Флористический состав беден, включает 3-4 вида. Сообщества занимают первичные марши низкого уровня, где образуют выраженную поясность. На илистых осушках маршей, расположенных ближе к береговой линии, в первом поясе доминирует Bolboschoenus maritimus (высота около 0,5 м) с проективным покрытием до 50%. В этих сообществах с небольшим покрытием до 10-20% встречаются Juncus atrofuscus, Triglochin maritima, Stellaria humifusa. На некотором удалении от пояса B. maritimus преобладает Phragmites australis (70-80%), занимающий илисто-торфянистые осушки, в нижнем ярусе которого встречается Juncus atrofuscus. Иногда Ph. australis образует чистые сообщества, высотой до 1,5 м. Ассоциация занимает довольно большие площади более 1 км 2 , ширина сообществ достигает более 200 м. Образование сообществ такой ассоциации, является ярким примером наступления конкурентоспособного вида Ph. australis на сообщества галофитов. Экология и распространение. В заливе Сухое Море сообщества ассоциации характерны для пониженных участков илистых первичных маршей северного берега острова Голая Кошка и севера полуострова Никольская коса в кутовой части залива. Зоны низкого уровня марша, расположенные ближе к береговой линии, в полную воду приливного цикла подвергаются ежедневному заливанию водами приливов до глубины 0,5 м и осушаются в отлив. Отмечается угнетение доминирующего вида Phragmites australis солеными водами и засоленными почвогрунтами при ежедневном заливании водами морских приливов, что проявляется в низкорослости и угнетении генеративных органов. Ассоциация 4. Phragmitetum australis alopecuretosum arundinacae Состав и структура. Ввиду некоторых отличительных особенностей следует отделить эту ассоциацию от предыдущей. Ассоциация занимает основную территорию восточного побережья залива Сухое Море. Сообщества характеризуются бедностью видового состава при массовом развитии Phragmites australis с проективным покрытием до 90-100%. В верхнем ярусе высота зарослей тростника составляет 1,4-1,6 м в устье реки Большая Ница и 1,6-1,8 м в устье реки Кадь. Сообщества распространяются на 1 км вверх по руслу устья Большой Ницы и по всей дельте Кади, рукава которой достигают длины более 5 км. Достигают максимального развития в воронке эстуария Большой Ницы и дельте Кади, по мере продвижения по руслам рек заросли тростника сильно сужаются, развиваются вдоль уреза воды и далее ограничиваются замыкающим перекатом распространения солоноватых вод прилива. Субдоминант – факультативный галофит Alopecurus arundinaceus Poir. (обилие 10%), имеющий сильно вытянутые междоузлия и стебли высотой до 1,0 м. На маршах устья реки Большая Ница в соседстве с Phragmites australis, в нижнем ярусе, в более разреженных зарослях тростника (обилие до 50%) получает развитие субдоминант Juncus atrofuscus Wahlenb., достигающий обилия до 30%. В нижнем ярусе этих сообществ на маршах дельты Кади встречается Juncus nodulosus (обилие до 5%). В воронке эстуария реки Большой Ницы ввиду заливания солоноватыми водами единично в состав сообществ входят облигатные галофиты, по-видимому, заносные из других фитоценозов Сухого Моря: Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem, Triglochin maritima, Stellaria humifusa, Carex salina Bong. ex Ledeb. и эвритопный вид Vicia cracca L. Выше по водотоку от воронки эстуария на узкой полосе осушки в составе сообщества около коренного берега встречается Crepis nigrescens Pohle. В устье реки Кадь у береговой линии с Phragmites australis соседствует Scirpus tabaernemontani. Вдоль уреза воды в зоне илистой осушки марша в составе сообществ реки Кади отмечены группировки, состоящие из Eleocharis acicularis (L.) Roem ex Schult., образующие второй пояс ниже пояса тростника. Иногда в центре марша Phragmites australis образует почти чистые заросли, сообщества в основном подвергаются заливанию в период сизигийных приливов, нагонов, а также при весенних паводках. Как и для предыдущей ассоциации, Phragmites australis при выдвижении на мелководья акватории залива образует форму с низкорослыми побегами, сказывается угнетающее влияние солоноватых вод. Экология. Ассоциация распространяется на марше восточного побережья залива Сухое Море. Сообщества продвигаются на юг от устья реки Большая Ница до реки Кадь, возможно, формируются в устье реки Мудьюга и далее южнее к дельте реки Северная Двина. В центре марша накапливаются торфянистые отложения, около уреза воды устьев рек и у берегов Сухого Моря происходит накопление илисто-торфянистых донных отложений. Низкие участки марша на приливе заливаются солоноватыми водами (8-9‰). Ассоциация 5. Phragmitetum australis scirpetosum tabaernemontanae Состав и структура. Сообщества ассоциации распространены на выходе из дельт рек Кадь и Мудьюга в залив Сухое Море. Доминирует Schoenoplectus tabaernemontani (C. C. Gmel.) Palla (обилие до 50%), образующий заросли, сопутствующий вид Phragmites australis растет в основном сильно разреженно (обилие 5-10%), внедряется в заросли Sch. tabaernemontani со стороны марша из дельт. Но в дельте Мудьюги вдоль береговой линии Phragmites australis становится доминирующим видом и на участках, заливаемых в прилив, образует сплошные заросли с проективным покрытием до 80-100%. Sch. tabaernemontani распространяется вверх по рукавам дельт, на отдельных участках образуя слабо выраженный пояс воздушно-водных растений до зоны периодического проникновения соленых вод прилива. В устье Мудьюги около уреза воды в образовании сообществ участвует Typha latifolia L., которого нет в устье реки Кади. На севере России, в частности в Архангельской области, Typha latifolia распространяется в основном по антропогенно нарушенным местообитаниям (Разумовская, 2012; Мосеев, 2013). Возможно, произрастание этого вида растений в устье Мудьюги, вызвано переносом семян из близко расположенной дельты реки Северная Двина в залив Сухое Море, где вид часто встречается на антропогенно нарушенных местообитаниях. В составе типично водных макрофитов встречается Myriophyllum spicatum L. Экология. Сообщества ассоциации занимают илистые отложения неосушаемых на отливе подводных баров, на выходе из дельт рек Кадь и Мудьюга в узость залива Сухое Море. По рукавам дельт рек распространяются в русло устья на глубину до 1,0 м. Также проникают выше в полосу осушки, где сообщества сильно заболочены и подвергаются ежедневному заливанию водами приливов. На приливах величина солености достигает 5-8‰. В узости Сухого Моря вода полностью не распресняется. Формация Bolboschoeneta maritimae Сообщества этой формации широко распространены на западном побережье Белого моря. Кроме Сухого Моря, на Зимнем берегу Двинского залива обнаружены в устье реки Куя и севернее этого объекта, по-видимому, не распространяются. Ассоциация 6. Bolboschoenetum maritimae Рис. 6. Сообщество ассоциации Bolboschoenetum maritimae. Состав и структура. Видовой состав включает 4-5 видов. Сообщества ассоциации ближе к береговой линии сменяют сообщества с преобладанием Phragmites australis на маршах низкого уровня. В верхнем ярусе преобладает Bolboschenus maritimus (обилие 60%). Реже встречается Phragmites australis (обилие 5-10%). В нижнем ярусе встречаются Triglochin maritima, Stellaria humifusa, Carex salina, Plantago maritima L. Сообщество Bolboschenus maritimus расположено обособленно от сообществ с доминированием Phragmites australis, произрастающим немногим выше. Экология. Ассоциация имеет очень сходные абиотические условия с ассоциациями, где доминирует Phragmites australis, по типу грунта и условиям заливания. Занимает осыхаемый илистый осередок (наносный формирующийся остров) в воронке эстуария реки Большая Ница, расположенный низко над уровнем моря, способный смещаться вниз по течению с паводковыми водами. Протяженностью острова более 100 м. В прилив осередок заливается солоноватыми водами (до 10‰) и погружается до глубины 0,5 м. На полуострове Никольская Коса ассоциация занимает илистые осушки маршей низкого уровня, расположенные вдоль берегов небольших лагун, сменяя сообщества с преобладанием Plantago maritima (рис. 6). Описана нами с западного побережья Белого моря в осушных заливах Кяндской губы и губе Нименьга, береговой рельеф которых представляет собой ватты. Формация Puccinellia phryganodes Ассоциация 7. Puccinellietum phryganodes Рис. 7. Сообщество ассоциации Puccinellietum phryganodes на севере острова Голая Кошка. Состав и структура. Монодоминантные сообщества обнаруженные на северном побережье острова Голая Кошка. Доминирующий вид Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. ex Merr., распространяется с обилием до 30%. Образует наиболее близкий к береговой линии пояс приморской растительности, где является пионером зарастания песчано-илистых осушек. В составе сообщества встречается зеленая водоросль Urospora sp. Экология. Сообщества ассоциации, располагаясь на песчано-илистых осушках, заливаются водами приливов соленостью более 12‰ на 2-3 часа. Ассоциация является редкой для юго-восточного побережья Белого моря, доминирующий вид включен в Приложение Красной книги Архангельской области (2008) (рис. 7). Формация Salicornieta pojarcovae Сообщества формации встречаются на западном побережье Белого моря на осушках низкого уровня. Получают широкое распространение на глинистых осушках среднего уровня, эстуариев рек Чижа и Чеша полуострова Канин (Мискевич, Мосеев, 2014). Являются пионерами зарастания морских побережий. Ассоциация 8. Salicornietum pojarcovae Состав и структура. Видовой состав включает 2-5 видов высших растений. Доминирующий вид Salicornia pojarcovae N. Semenova (обилие 60%) образует сомкнутый ярус пионерной растительности илистых осушек. Занимает небольшие площади на севере Никольской косы в вершинах осушаемых микрозаливов, кутовой части Сухого Моря, где сменяет ассоциацию Bolboschoenetum maritimae. В сообщества солероса при небольшом обилии до 20% проникает Bolboschenus maritimus. Реже встречаются Triglochin maritima, Tripolium vulgare Nees. Экология. В микрозаливах сообщества ассоциации подвержены ежедневному заливанию солоноватыми водами приливов. Кроме указанных объектов сообщества распространены на западном побережье Онежского залива (Бабина, 2002) (рис. 8). Рис. 8. Сообщество ассоциации Salicornietum pojarcovae на севере полуострова Никольская коса. Формация Junceta gerardii Довольно широко распространенная формация побережий морей Европы, в том числе и Белого моря. Ассоциация 9. Juncetum gerardii Состав и структура. Флористический состав включает более 10 видов. Сообщества ассоциации занимают обширные площади на первичном марше полуострова Никольская коса. Ограничены от береговой линии кута залива Сухое Море, сообществами ассоциаций Bolboschoenetum maritimae и Phragmitetum australis bolboschoenetosum maritimae, а южнее и сообществами ассоциации Leymetum arenariae plantagenetosum maritimae. В первом ярусе с обилием до 30-50% доминирует Juncus atrofuscus. При значительном обилии до 20-30% в образовании сообществ принимают участие: Glaux maritima, Plantago maritima, Calamagrostis deschampsioides Trin., Carex subspathacea, Agrostis straminea Hartm., Potentilla egedii. Редко встречаются Festuca rubra L., Puccinellia capillaries Jansen, Parnassia palustris L., Tripleurospermum hookeri. Экология. Сообщества располагаются в понижениях полуострова Никольская Коса на илисто-глинистых субстратах первичного марша между Сухим Морем и основной акваторией Двинского залива. Через небольшие заливы кутовой части Сухого моря подвергаются заливанию водами сизигийный приливов. Поэтому относятся к зоне среднего уровня заливания. Описаны нами на западном побережье Белого моря (устье реки Кянда). Близкие по составу, структуре и экологии сообщества есть на побережье Мезенского залива и Чешской губы (Мискевич, Мосеев, 2014). Формация Zostereta marinae Ассоциация 11. Zosteretum marinae Состав и структура. Преобладающий вид Zostera marina L. с небольшим обилием (до 10-20%) образует сообщества на север залива Сухое море, откуда проникает в воронку эстуария реки Большая Ница. В сообществе Zostera marina также отмечена зеленая водоросль Urospora sp. Растения образуют разреженный пояс высшей водной растительности. Экология. Сообщества зостеры получают развитие на песчано-илистых и илистых осушках в северной наиболее осолоняемой акватории залива Сухое Море. Величина солености воды в летний вегетационный период на приливах достигает 10-15‰ и на отливах не понижается ниже 8‰. В воронку эстуария реки Большая Ницца зостера распространяется на 0,3 км от места впадения в залив. Соленость в эстуарии на приливе достигает 11‰ и на отливе не понижается ниже 1‰, что доказывает эвригалинность вида. Сообщества зостеры ранее не регистрировались для юго-востока Двинского залива. В южной части залива Сухое Море ввиду распреснения, зостера, по-видимому, отсутствует. Эти обстоятельства позволяют считать сообщества ассоциации Zostera marina редкими для юго-востока Двинского залива. В период значительных весенних паводков в эстуариях рек залива Сухое Море в результате опреснения не исключается сильная деградация сообществ зостеры. Сообщество Potamogeton pectinatus Состав и структура. Довольно редкие сообщества для Белого моря. Единственный вид Potamogeton pectinatus образует группировки с обилием 10-20%. Поскольку сообщества занимают небольшие площади 5-10 м 2 с незначительным проективным покрытием выделение ассоциации для него нецелесообразно. Экология. Сообщества Potamogeton pectinatus L. приурочены к береговой полосе узких проливов, соединяющих Сухое Море с основной акваторией Двинского залива, где выражены приливо-отливные течения. Встречаются в местообитаниях с песчаными грунтами на глубине до 0,2-0,5 м в фазу малой воды. Растут в условии колебания солености от 8‰ в малую воду приливного цикла до 15‰ в полную воду.

ЗаключениеЗалив Сухое Море является уникальным водным объектом Белого Моря, где благодаря его географическому положению, на побережьях сочетаются галофитные и негалофитные сообщества растений. Основные территории побережий занимают марши с характерной растительностью. Вдоль всех берегов преобладают сообщества формации Phragmiteta australis в составе этой формации выделено 3 обширных ассоциации. Наибольшее развитие сообщества с преобладанием формации Phragmiteta australis, получают на восточном берегу залива, а на западном берегу соседствуют с другими ассоциациями, при разных абиотических условиях. Таким образом, залив Сухое Море является ярким примером современной экспансии вида Phragmites australis на побережьях Белого моря. Этот бореальный, толерантный к солености вид обладает широкой экологической пластичностью, зарастание залива тростником может свидетельствовать об эвтрофикации водоема, протекающей на фоне современного потепления климата, а также при значительной антропогенной нагрузке на дельту реки Северной Двины опресняющей залив. При выносе значительного количества биогенов и взвешенных наносов с водами дельты Северной Двины в Сухое Море происходит их накопление на побережье, вследствие чего зарастание водоема усиливается. При этом Phragmites australis активно вытесняет из естественных сообществ галофиты, что ярко проявляется на восточном побережье залива. На островных территориях севера залива в настоящее время еще сохранились галофитные сообщества, что обусловлено меньшими площадями зарастания тростником характерных для них местообитаний и более высокой соленостью. Здесь обнаружено большинство галофитных ассоциаций (табл. 1). Среди них некоторые являются довольно редкими для юго-востока Белого моря. К ним относятся: Zosteretum marinae, Puccinellietum phryganodes. Ряд обнаруженных видов являются эндемичными для Белого и Баренцева морей: Salicornia pojarkovae, Sonchus humilis. Ассоциация Salicornietum pojarcovae, также является довольно редкой для Двинского залива. В будущей перспективе, на побережье залива Сухое Море, намечается строительство морского глубоководного порта, что отразится на состоянии его экосистемы. Результаты исследований, можно использовать при разработке необходимых природоохранных процедур, для реализации программы строительства объекта. В связи с чем, считаем необходимым, обратить внимание на современное состояние галофитных приморских сообществ залива Сухое Море, в целях их дальнейшего сохранения при освоении территорий побережий Арктики (включая Белое море) с исполнением норм природоохранного законодательства. БлагодарностиИсследование проведено в рамках выполнения Государственного задания Минобрнауки России (проект №6.724.2014/К). ЛитератураБабина Н. В. Галофитная растительность западного побережья Белого моря. // Растительность России. СПб., 2002. № 3. С. 3—21. Бреслина И. П. Орнигиофильная флора островов Кандалакшского залива Белого моря // Экология. 1979. № 2. С. 88—101. Гречушкина Н. А., Сорокин А. Н., Голуб В. Б. Растительные сообщества с доминированием Phragmites australis и Bolboschoenus glaucus на территории Российского побережья Азовского моря // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20. № 2. С. 105—115. Дьяченко Т. Н. Биологические и экологические особенности тростника южного (Phragmites australis) в аспекте оптимального использования его ресурсов // Гидробиологический журнал. 2011. Т. 47. № 4. Ипатов В. С. Методы описания фитоценоза / СПб., 2000. Королева Н. Е., Чиненко С. В., Сортланд Э. Б. Сообщества маршей, пляжей и приморского пойменного эфемеретума Мурманского, Терского и востока Кандалакшского берега (Мурманской область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2011. № 9. С. 26—62. Корчагин А. А. Растительность морских аллювиев Мезенского залива и Чешской губы (луга и луговые болота) // Acta Inst. Botanici Acad. Sci. URSS. 1935. Ser. III. Fasc. 2. C. 223—322. Леонтьев О. К., Никифоров Л. Г., Сафьянов Г. А. Геоморфология морских берегов. М.: Изд-во МГУ, 1975. 336 с. Матвеева Н. В., Лавриненко О. В. Растительность маршей северо-востока Малоземельской тундры. // Растительность России. СПб., 2011. С. 45—69. Миркин Б. М, Наумова Л. Г, Соломец А. И. Современная наука о растительности. М.: 2001. 264 с. Мискевич И. В. Гидрологическая характеристика северной части Сухого Моря (Двинский залив Белого моря). // Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря: сборник материалов. XII Международная конференция. Петрозаводск, 2013. С. 205—207. Мискевич И. В., Мосеев Д. С, Брызгалов В. В. Исследования экосистем эстуариев рек Чижа и Чеша на полуострове Канин // Архангельск: Изд-во КИРА. 2014. 108 с. Мосеев Д. С. Растительные сообщества побережья Печорской губы Баренцева моря между устьями рек Хыльчую и Дресвянка. // Труды АЦ Русского географического общества: сборник научных статей. 2015. Вып. 3. С. 266—276. Мосеев Д. С. Фитоценозы малых техногенных и естественных водотоков окрестностей г. Сыктывкар / Под ред. д-ра б.н. Е. И.Тихомировой // Экологические проблемы промышленных городов. 2013. Ч. 1. С. 240—244. Нешатаева В. Ю. Растительность полуострова Камчатка. М.: КМК, 2009. 537 с. Разумовская А. В., Кучеров И. Б., Пучнина Л. В. Сосудистые растения национального парка Кенозерский (Аннотированный список видов). Северодвинск, 2012 г. 162 с. Раменская М. Л. Анализ флоры Мурманской области и Карелии. Л., 1983. 216 с. Ребассоо Х. Э. Фитоценозы островов восточной части Балтийского моря, их состав, классификация и сохранение. Таллинн. 1987. Ч. 2. 404 с. Сергиенко В. Г. Флора полуострова Канин. М.: Наука, 1986. 147 с. Сергиенко В. Г. Конкретные флоры Канино-Мезенского региона. Москва — Санкт-Петербург, 2013. 195 с. Сергиенко Л. А. Очерк флоры приморской полосы Белого моря // Бот. журн. 1983. Сергиенко Л. А. Флора и растительность побережий Российской Арктики и сопредельных территорий. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. – 225 с. Сорокин А. Н., Голуб В. Б. Растительные сообщества союза Matricarion maritimi all. nov. На берегах северных морей европейской России. // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2007. № 2. С.3—16. Rebassoo H.-E. Sea-shore plant commuties of the Estonian islands (tables) Tartu, 1975. 177 p. Электронное периодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 33059 от 11.09.2008. Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности Источник |