- Зачем изучать океан?

- Зачем изучать океан?

- Профессия океанолог. Чем занимается океанолог и где на него учиться? ТОП-6 советов, как стать отличным специалистом

- Океанология – занятие для настоящих романтиков

- Зачем и как изучают моря и океаны?

- Каким должен быть океанолог?

- Где работают океанологи и куда пойти учиться?

- Знаменитые океанологи

Зачем изучать океан?

Зачем изучать океан?

· Океаны существуют, и наше любопытство перевешивает все остальные причины для их изучения.

· Океаны дают нам пищу, поэтому нужно принять как факт нашу зависимость от океанов и использование их в качестве источника питания для человечества.

· Способы транспортировки, которые можно применять в океанах и атмосфере благодаря текучести среды, во многих отношениях превосходят наземный транспорт, но для эффективного их использования необходимы крупномасштабные исследования течений и ветров.

· Океаны — важный источник минеральных ресурсов: от соли до таких экзотических элементов как магний, и от фосфатных удобрений до прозрачного песка.

· Морская вода во всех фазах — жидкой, твердой и парообразной служит основной средой, через которую тепловая энергия распространяется по всей планете. Поэтому исследования погоды и климата теснейшим образом связано с изучением океанов.

· Морская вода, благодаря её способности разлагать сложные молекулярные структуры, содержит практически все известные элементы. Однако сама сохраняет свою химическую стабильность, так что никогда не бывает ни слишком кислой, ни слишком щелочной. Эта «автоподстройка» играет важнейшую роль в способности морской воды поддерживать жизнь. Действительно только в океанах, как принято считать, возможно, было развитие «живых» молекул на Земле.

· Морская вода в силу своих абсорбционных свойств поглощает и выделяет газы, обмениваясь ими с атмосферой; тем самым она косвенно включена в процесс переноса лучистой энергии, происходящей между землёй и космическим пространством.

· Океаны занимают более 70% земной поверхности, и испарение воды из них превышает поступление её с атмосферными осадками, поэтому именно они приводят в действие гидрологический цикл — круговорот воды в природе, от которого полностью зависит вся наземная жизнь. Океан и в тропиках, и вблизи полюсов — нагревается и остывает сверху вниз; его тепловой баланс почти полностью определяется процессами, происходящими только на его поверхности. Атмосферная же циркуляция наоборот приводится в действие снизу вверх, так как испаряющаяся морская вода поступает в атмосферу в основании воздушного столба.

· Океаны в любой момент содержат значительную долю всей кинетической энергии, получаемой Землёй от Солнца. Иными словами, количество солнечной энергии, запасённой водным столбом с единичной площадью сечений, значительно превосходит величину этой энергии, содержащейся в равном по площади сечения столбе горных пород суши или атмосферного воздуха. Поэтому, пытаясь найти источники энергии, альтернативные минеральному топливу, мы должны основное внимание направить на океаны.

· Океаны и суша распределены на земной поверхности несимметрично. Это обстоятельство, будучи результатом сложной геологической истории Земли, имеет важнейшее значение для динамики, как океана, так и атмосферы; оно же решительно повлияло на развитие человечества.

· Океаны, если говорить о способности поддерживать живые сообщества, предоставляют почти в 80 раз больше пространства для жизни, чем наземный мир. Однако поверхности, и испарение воды из них превышает поступление её с атмосферными осадками, поэтому из-за того, что жидкость, заполняющая океанические бассейны, способна легко перемешиваться — во времени и пространстве, число различных видов организмов в океане гораздо меньше чем на суше.

· Морская вода, благодаря её высокой удельной теплоёмкости, сохраняет сравнительно постоянную температуру, несмотря на то, что оказывается в весьма широком диапазоне условий.

· От тропических зон с их избыточным солнечным нагревом до полярных зон с избыточным охлаждением, происходящим также путём излучения. Постоянство температуры оказывает огромное влияние на образ жизни морских организмов, делая его совершено отличным от способа существования наземных видов.

· Морская вода в тысячу раз плотнее воздуха, в котором обитает большинство наземных организмов, и поэтому формы жизни, существующие в океане, в среднем имеют значительно меньшие размеры, чем те, что встречаются на суше. Популярное изречение о том что «при такой жизни лучше быть маленьким», особенно подходит для условий жизни в море. Однако в океане живут и крупнейшие из животных, когда-либо обитавших на Земле, — синие киты.

· Окраины океанических бассейнов, где суша встречается с морем, относятся к областям Земли с самой высокой продуктивностью органического вещества. Их продуктивность обусловлена тем, что это зоны сближения энергии и массы: океаны несут к своим берегам энергию волн, собираемую с обширных просторов водной поверхности, подверженной действию ветра, а реки несут химическое сырьё, без которого невозможна жизнь. Люди также устремляются к окраинам океанов, не только создавая на побережье множество поселений, но и перенося в заселённые прибрежные районы большую часть всего органического материала, производимого сельским хозяйством, горными работами и промышленностью во внутренних областях материков.

· Полярные океаны («последний рубеж»), — быть может, важнейшие области, обеспечивающие продолжение нашего существования, постоянство климата на Земле зависит от энергии перехода между жидкой и твёрдой фазами воды и от альбедо (способности отражать солнечные лучи) покрытых льдом частей океана.

· В рамках этого обоснования исследований океана заключено великое множество сложных процессов: физических, биологических, химических, геологических, метеорологических и др. В ткань перечисленных процессов вплетается и человеческая деятельность. Задача океанологии — «распустить» эту ткань на отдельные нити, описать каждую нить качественно и количественно, а затем снова соединить их.

Источник

Зачем изучать океан?

Posted By: admin 14 мая, 2006

— Океаны дают нам пищу, поэтому нужно принять как факт нашу зависимость от океанов и исаользование их в качестве источника питания для человечества.

— Способы транспортировки, которые можно применять в океанах и атмосфере блалагодаря текучести среды, во многих отношениях превосходят наземный транспорт, но для эфективного их использования необходимы крупномасштабные исследования течений и ветров.

— Океаны — важный источник минеральных ресурсов: от соли до таких экзотических элементов как магний, и от фосфатных удобрений до прозрачного песка.

— Морская вода во всех фазах — жидкой, твердой и параобразной служит основной средой, через которую тепловая энергия распространяется по всей планете. Поэтому исследования погоды и климата теснейшим образом связано с изучением океанов.

— Морская вода,благодаря её способности разлагать сложные молекулярные структуры, содержит практически все известные элементы. Однако сама сохраняет свою химическую стабильност, так что никогда не бывает ни слишком кислой, ни слишком щулочной. Эта «автоподстройка» играет важнейшую роль в способности морской воды потдерживать жизнь. Действительно только в океанах. как приянто считать, возможно было развитие «живых» молекул на Земле.

— Морская вода в силу своих абсорбционных свойств поглощает и выделяет газы, обмнеиваясь ими с атмосферой; тем самым она косвенно включена в процес переноса лучистой энергии, происходящей между землёй и космическим пространством.

— океаны занимают более 70% земной поверхности, и испарение воды из них превышает поступление её с атмосферными осдками. поэтому именно они приводят в действие гидрологический цикл — круговорот воды в природе, — от которого полностью зависит вся наземная жизнь. Океан и в тропиках, и вблизи полюсов — нагревается и остывает сверху вниз; его тепловой баланс почти полностью определяется процессами, происходящими только на его поверхности. Атмосферная же циркуляция наоборот приводится в действие снизу вверх, так как испаряющаяся морская вода поступает в атмосферу в основани воздушного столба.

— Океаны в любой момент содержат заначительную долю всей кинетической энергии, получаемой Землёй от Солнца. Иными словами, количество солнечной энегии, запасённой водным столбом с единичной площадью сечений, значительно превосходит величину этой энергии, содержащейся в равном по площади сечения столбе горных пород суши или атмосферного воздуха. Поэтому, пытаясь найти источники энергии, альтернативные минеральному топливу, мы должны основное внимание направить на океаны.

— Океаны и суша распределены на земной поверхноти нессиметрично. Это обстоятельство, будучи результтом сложной геологической истории Земли, имеет важнейшее значение для динамики как океана, так и атмосферы; оно же решительно повлияло на развитие человечества.

— Океаны, если говорить о спообности потдерживать живые сообщества, предоставляют почти в 80 раз больше пространства для жизни, чем наземный мир. Однако из-за того, что жидкость, заполняющия океанические бассейны, способна легко перемешиваться — во времени и протранстве, — число различных видов организмов в окане гораздо меньше чем на суше.

— морская вода, благодаря её высокой удельной теплоёмкости, сохраняет сравнительно постоянную температуру, несмотря на то, что оказыватеся в в весьма широком диапазоне условий — от тропических зон с их избыточным солнечным нагревом до полярных зон с избыточным охлаждением, происходящим также путём излучения. Постоянство температыру оказывает огромное влияние на образ жизни морских организмов, делая его совершено отличным от способа существования наземных видов.

— морская вода в тысячу раз плотнее воздуха, в котором обитает большинство наземных организмов, и поэтому формы жизни, существующие в океане, в среднем имеют значительно меньшие размеры, чем те, что встречаются на суше. Популярное изречение о том что «при такой жизни лучше быть маленьким», особенно подходит для условий жизни в море. Однако в океане живут и крупнейшие из животных, когда-либо обитавших на Земле, — синие киты.

— Окраины океанических бассейнов, где суша встречается с морем, относятся к областям Земли с самой высокой продуктивностью органического вещества. Их продуктивность обусловлена тем, что это зоны сближения энергии и массы: океаны несут к своим берегам энергию волн, собираемую с обширных просторов водной поверхности, подверженной действию ветра, а реки несут химическое сырьё, без которого невозможна жизнь.

— Люди также устремляются к окраинам океанов, не только создавая на побережье множество поселений, но и перенся в заселённые прибрежные районы большую часть всего органического материала, производимого сельским хозяйством, горными работами и промышленностью во внутрених областях материков.

— Полярные океаны («последний рубеж»), — быть может, важнейшие области, обеспечивающие продолжение нашего существования. постоянство климата на Земле зависит от энергии перехода между жидкой и твёрдой фазами воды и от альбедо (способности отражать солнечные лучи) покрытых людом частей океана.

В рамках этого обоснования исследований океана заключено великое множество сложных процессов: физических, биологичесикх, химических, геологических, метеорологических и др. В ткань перечисленных процессов вплетается и человеческая деятельность. Задача океанологии — «распустить» эту ткань на отдельные нити, описать каждую нить качественно и количественно, а затем снова соединить их.

Источник

Профессия океанолог. Чем занимается океанолог и где на него учиться? ТОП-6 советов, как стать отличным специалистом

Об изучении подводного царства в деталях

Океанолог – неординарная, но весьма увлекательная профессия. На вопрос, чем занимается океанолог, прозвучит логичный ответ: «Исследует моря и океаны».

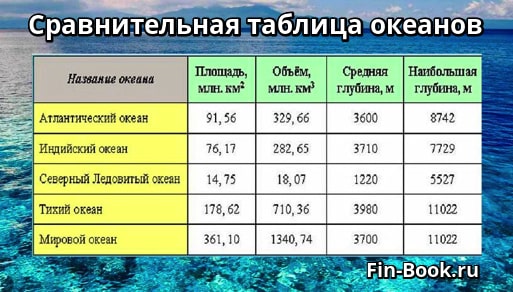

Мировой океан занимает более 70,8 % поверхности Земли (361 000 000 км 2 )!

Конечно же, такой огромный природный механизм, хранящий в себе множество тайн, не может не манить к себе десятки и сотни исследователей.

Изучать водную оболочку нашей планеты необходимо, чтобы использовать биологические и минеральные ресурсы, обеспечить безопасную навигацию, предотвратить разрушительные действия штормов и цунами.

Что и каким образом исследует учёный этой специальности, какими качествами и знаниями важно обладать, чтобы стать океанологом?

Давайте разбираться подробнее!

Океанология – занятие для настоящих романтиков

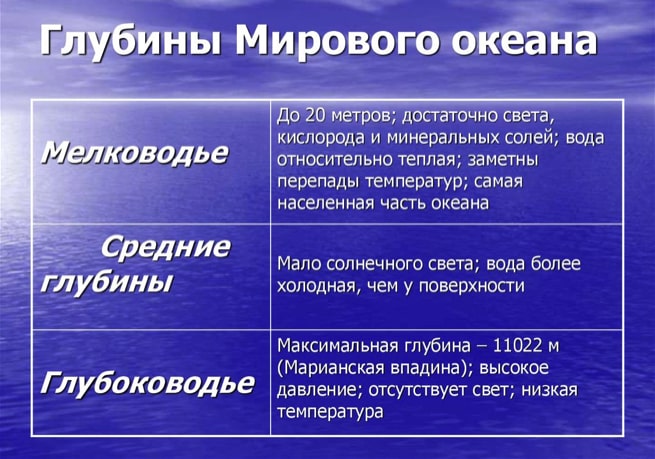

Человек живёт на суше, вода не является для него естественной средой обитания, поэтому водный мир сложно изучать. Мировой океан исследован менее чем на 50%. Технический прогресс, новейшее оборудование и инновационные методики позволяют проникать всё дальше, изучать глубоководные слои, открывая новых обитателей.

Описывать не изученные виды водных растений и животных, разузнавать, чем дышит Мировой океан, выявлять взаимосвязи водного природного объекта с наземными ландшафтами – в этом и состоит работа океанолога.

Название специальности произошло от двух слов: океан и логос (суждение), дословно — суждение об океане.

Изучением глубоководных участков занимаются настоящие энтузиасты, увлечённые романтики. Они наблюдают за взаимосвязями животных и растений в подводных сообществах, изучают морское дно, влияние водной оболочки на сушу.

Специалисты, изучающие гидросферу, имеют узкую специализацию, помогающую досконально справиться с поставленной задачей. Океанология является совокупностью наук о природных и обменных процессах в Мировом океане. Подразделяется на несколько направлений деятельности.

- Физическая океанология. Исследует динамику водных масс (приливы и отливы, морские течения, волны), структуру воды, закономерности взаимодействия гидросферы с атмосферой (акустику, гидротермодинамику, оптику), электромагнитные поля и радиоактивность воды.

- Геологическая океанография. Отслеживает тектонические подвижки, землетрясения, описывает рельеф дна, разведывает залежи полезных ископаемых.

- Химия океана. Исследует минеральный состав воды, дна и материкового шельфа, отслеживает закономерности обменных процессов, трансформации химических веществ, колебания солёности океанической воды.

- Метеорология и климатология океана. Осуществляет мониторинг за воздействием океанов на глобальное изменение климата, отслеживает зарождающиеся в море смерчи, цунами.

- Биология моря и океана. Изучает флору и фауну, их взаимосвязи и сообщества, выявляет критерии оценки закономерностей формирования биомассы, изучает миграции и ареалы обитания морских обитателей.

- Промысловая океанология. Учитывает запасы рыб, млекопитающих и беспозвоночных, отслеживает их миграции, даёт рекомендации по квотам на вылов без ущерба для популяции.

- Техническая океанология. Отвечает за оборудование, разрабатывает оснащение для научных исследований во время морских экспедиций, обслуживает и ремонтирует приборы.

Зачем и как изучают моря и океаны?

Чем занимается учёный-океанолог, каким образом ему удаётся исследовать недоступные районы океана, и какая от этого практическая польза?

До недавнего времени на исследование океанских глубин отправляли экспедиции на морских судах, оснащённых механическим оборудованием. Приборы применяли для забора проб воды и определения её состава и температуры, измерения скорости течений. Пробы донного грунта поднимали на борт, опуская в воду на тросах специальные поворотные грунтозаборные цилиндры. Представителей животного мира для изучения отлавливали мелкоячеистой сетью.

На смену трудоёмким технологиям пришли компьютеры, электронные технологии, эхолоты. Снимки из космоса с искусственных спутников Земли дают полную картину перемещения водных масс, эхолокаторы помогают изучать рельеф морского дна, эхолоты отслеживают передвижение косяков промысловых рыб. Электронные излучатели фиксируют скорость и направление ветра, температурные колебания воды.

Кому, и для каких целей нужна информация, полученная океанологами? На основании полученных данных разрабатывается комплекс мероприятий по охране водной среды. От того, как чувствует себя океан, а также его обитатели зависит наше будущее, ведь именно Мировой океан формирует климат нашей планеты. Сохраняя флору и фауну гидросферы, человечество заботится и о себе.

Изучая степень загрязнения океанических масс химическими отходами, учёные позволяют избежать экологической катастрофы и вовремя принять меры по очистке вод.

Результаты исследований океанологов носят не только глобальный, но и прикладной характер. Они позволяют обеспечить безопасное судоходство, в том числе военное (подводные лодки), давать более точные прогнозы погоды, использовать минеральные и биологические ресурсы подводного мира, задействовать энергетические ресурсы при строительстве приливных электростанций.

Каким должен быть океанолог?

Прежде чем посвятить свою жизнь этой профессии, нужно понять, что это ответственная работа полная опасностей для тех, кто по-настоящему любит море, требующая знаний и самопожертвования. Каким должен быть океанолог?

Работа океанолога – это экспедиции на судах, пребывание на морских базах минимум раз в год, длительностью не меньше, чем в 3 месяца, погружение с аквалангами, водолазные работы. Поэтому необходима не только научная, но и физическая подготовка, а также стрессоустойчивость.

Что должен уметь, и какими качествами обладать океанолог?

- Необходимо универсальное образование. Специалист должен знать физику, географию, биологию, химию, метеорологию и математику. Одним из этих предметов надо владеть в совершенстве.

- Иметь аналитический склад ума, чтобы подмечать и анализировать изменения природных процессов и факторов, происходящих в море.

- Логическое мышление и хорошая память. Необходимо держать в уме большой объём информации, почерпнутой из научной литературы и собственных исследований, а также уметь извлекать правильные выводы из полученных данных.

- Знание английского языка поможет работать не только в России, но и в составе международных экспедиций.

- Высокая физическая подготовка, умение нырять с аквалангом. Работа требует частых погружений на глубину, необходимо уметь преодолевать высокие нагрузки, переносить жару и холод, не поддаваться панике в экстренных ситуациях.

Самое главное качество океанолога – любовь к природе и морю. Среди учёных этой специальности случайных людей не бывает. Если вы бережно относитесь к окружающему вас водному миру, всем сердцем болеете за своё дело, то всему научитесь и принесёте огромную пользу, сохраняя хрупкие экосистемы океана.

Где работают океанологи и куда пойти учиться?

Получить увлекательную специальность океанолог есть возможность в ведущих вузах России. Обойти на судах весь мир, изучая тайны морских глубин, можно пройдя обучение на кафедре океанологии МГУ им. Ломоносова, в университетах Владивостока и Санкт-Петербурга, в Российском гидрометеорологическом университете или институтах ВМФ. Выпускники этих учебных заведений работают в самых интересных местах.

- Гидрографические и метеорологические институты. Обеспечивают безопасное судоходство, составляют навигационные и топогеодезические карты для военного и гражданского флота.

- Научно-исследовательские и академические институты. Проводят комплексное изучение морей и океанов, ведут научную и экспериментальную работу.

- Морские станции, береговые и подводные лаборатории. Берут образцы воды, грунта, отслеживают вредные выбросы, осуществляют экологический мониторинг, ведут экспериментальную деятельность.

- Океанические суда. Это плавучие лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Современные приборы позволяют брать пробы прямо с борта корабля. Батискафы дают возможность погружаться на большие глубины для исследования придонных слоёв.

- Туристические агентства. Разрабатывают маршруты водных путешествий и обеспечивают их безопасность. Знакомят отдыхающих с обитателями подводного царства.

- Прикладные отрасли. Разведывают полезные ископаемые, составляют карты миграции косяков промысловой рыбы и её запасов.

Предшественниками океанологов можно считать древних мореплавателей. Именно они составили первые карты морских путей, мелей, подводных рифов и течений. Зарождение океанографии связано с великими путешественниками и торговцами. Фернан Магеллан во время своего кругосветного плавания изучал океаническое дно. Христофор Колумб и Америго Веспуччи делали замеры глубин.

Знаменитые океанологи

Становление океанологии, как самостоятельной науки проходило постепенно, по мере накопления необходимых знаний. Россиянин Ю. Шокальский и голландец Б. Варениус входят в число основоположников. Огромный вклад в изучение Мирового океана внесли выдающиеся исследователи-океанологи.

- Лев Александрович Зенкевич (1889-1970 годы). Родоначальник биологической океанологии. Изучал эволюцию морской фауны. Работал в 1949 г. в экспедиции на корабле «Витязь». Первым поднял для изучения с глубины 8 км придонных животных.

- Француз Жак-Ив Кусто (1910-1997). Стал известнейшим исследователем океанических глубин благодаря серии научно-популярных фильмов, снятых о его путешествиях. Изобретатель акваланга, подводных камер и осветительных приборов, автор книг и научных трудов. Путешествовал на легендарном корабле «Калипсо».

- Николай Николаевич Зубов (1885-1960). Инженер, морской офицер (контр-адмирал), основал кафедру океанологии МГУ в 1953 году. Профессор, доктор географических наук, известный полярник, автор фундаментальных монографий о льдах и морских водах Арктики, проливах Мирового океана. Создал «Океанографические таблицы», без которых ни одно научное судно не выходило в море. Многие ученики академика стали известными учёными.

- Трёшников Алексей (1914-1991 годы). Советский полярник, изучавший океаны и прибрежную зону Арктики и Антарктики.

- Виктор Робертович Фукс. Профессор ЛГУ, исследователь гидросферы, автор многочисленных научных трудов, создатель атласов для промысловиков и метеорологов. Расшифровывает спутниковые снимки для изучения течений, перемещения водных масс.

- Жак Пиккар (1922-2008). Отважный швейцарец, в 1960 году первым на знаменитом батискафе «Триест», разработанном его отцом, опустившийся на дно Марианской впадины (10,915 тыс. м), самой глубоководной в мире, и пробывший там 20 минут.

Океанолог – не просто работа, это призвание, погружение в интересный мир неизведанных, плохо изученных глубин, новые открытия, завораживающая красота подводных пейзажей.

Профессия требует самоотречения, всего свободного времени и подходит тем, кому не жалко посвятить свою жизнь науке.

Напоследок предлагаем вам убедиться в желании освоить данную профессию, посмотрев несколько интересных тематических видео.

Источник