- Шесть основных экологических проблем Балтийского моря, их последствия и способы преодоления

- Особенности Балтийского моря

- Экологические проблемы

- Эвтрофикация

- Сброс сточных вод

- Проблемы Балтийского моря

- Какие вещества загрязняют Балтийское море?

- Основные пути загрязнения Балтийского моря:

- Какое еще происходит загрязнение Балтийского моря?

- Эколог: существует угроза превращения Балтийского моря в озеро

- Какие вещества загрязняют Балтийское море?

- Экологические проблемы Балтийского моря: загрязнение опасными веществами

- Какое еще происходит загрязнение Балтийского моря?

- Природные особенности Балтийского моря

- Что угрожает экологии Балтийского региона?

- Экологические проблемы Балтийского моря: избыточная рыбная ловла (оверфишинг, overfishing)

Шесть основных экологических проблем Балтийского моря, их последствия и способы преодоления

Балтийское (в древности Варяжское) море является внутриматериковой акваторией Евразии, относится к Атлантическому бассейну.

Особенности Балтийского моря

К основным факторам, влияющим на формирование природных особенностей моря, относятся: географическое расположение, мелководность (средняя глубина — 52 м, максимальная — 459 м), низкая соленость воды, затрудненность водообмена с Северным морем.

Эти составляющие обуславливают очень низкую способность самоочищения (с учетом полной замены воды на протяжении 30-50 лет) и высокую восприимчивость к антропогенному влиянию промышленных и сельскохозяйственных примыкающих зон. В результате существенно замедляется скорость природных очищающих процессов в загрязненных водах, ухудшая экологическую ситуацию в регионе.

Экологические проблемы

Обострение экологической ситуации связано с расположением в прибрежной зоне Балтийского моря промышленно-индустриальных городов, принадлежащих странам Балтийского региона: Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, России.

Вследствие деятельности человека в разных промышленно-хозяйственных отраслях, включая обработку сточных вод, рыболовство, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, производство и потребление атомной энергии, происходит сильное загрязнение городов Балтии, распространяющееся на воздух, почву и морскую воду. К основным экологическим проблемам Балтийского моря относятся следующие.

Эвтрофикация

Вследствие чрезмерного попадания в море со сточными водами отходов пищевой промышленности, рыбоводства, сельского хозяйства, коммунально-бытовых, смыва удобрений с полей, а также в результате естественных факторов в водах накапливаются биогенные элементы — азот и фосфор, то есть происходит эвтрофикация. Это самая серьезная проблема Балтийского моря.

Эвтрофикация приводит к таким последствиям:

- увеличение биомассы фитопланктона (скопление разных видов водорослей, находящихся над поверхностью воды или вблизи);

- массовое развитие сине-зеленых водорослей;

- уменьшение прозрачности воды;

- накопление органического вещества, окисление которого требует много кислорода и приводит к его дефициту и образованию мертвых участков дна;

- изменение светового и газового режимов.

Сброс сточных вод

К наиболее опасным стокам относятся промышленные загрязнения, поступающие в Балтийское море из точечных и диффузных источников. К точечным относятся:

- очистные сооружения;

- места сброса стоков;

- электростанции;

- предприятия промышленности.

Диффузные источники представлены поверхностным (транспорт, бытовые отходы, сельскохозяйственные загрязнения) и речным стоками.

Источник

Проблемы Балтийского моря

Балтийское море – это внутриматериковая акватория Евразии, которая находится в северной Европе и относится к Атлантическому бассейну. С Мировым океаном водообмен совершается при помощи проливов Каттегат и Скагеррак. В море впадает более двухсот рек. Именно они и несут грязную воду, которая стекает в акваторию. Загрязнители значительно ухудшили способность моря к самоочищению.

Какие вещества загрязняют Балтийское море?

Существует несколько групп вредных веществ, которые наносят урон Балтике. В первую очередь это азот и фосфор, которые являются отходами сельского хозяйства, промышленной индустрии и содержатся в коммунальных сточных водах городов. Данные элементы перерабатываются в воде лишь частично, выделяют сероводород, что приводит к гибели морских животных и растений.

Вторая группа опасных веществ – это тяжелые металлы. Половина этих элементов выпадает вместе с атмосферными осадками, а часть – со сточными водами коммунальными и промышленными. Эти вещества приводят к заболеваниям и смерти многих морских жителей.

Основные пути загрязнения Балтийского моря:

- прямые стоки в море;

- трубопроводы;

- речные грязные воды;

- аварии на гидростанциях;

- эксплуатация судов;

- воздух.

Какое еще происходит загрязнение Балтийского моря?

Кроме промышленного и коммунального загрязнения, существует и более серьезные факторы загрязнения Балтики. В первую очередь – это химическое. Так после Второй мировой войны в воды данной акватории было сброшено около трех тонн оружия химического характера. В нем содержатся не просто вредные вещества, а крайне ядовитые, которые смертельно опасны для морской флоры и фауны.

Очередная проблема – это радиоактивное загрязнение. В море поступают многие радионуклиды, которые сбрасываются с различных предприятий Западной Европы. Кроме того, после аварии на ЧАЭС в акваторию поступило множество радиоактивных веществ, что также нанесло урон экосистеме.

Все указанные загрязнители привели к тому, что на трети водной поверхности моря практически отсутствует кислород, что породило такие явления, как «зоны смерти» с высоким уровнем концентрации ядовитых веществ. И в таких условиях не может существовать ни один микроорганизм.

Источник

Эколог: существует угроза превращения Балтийского моря в озеро

Балтийское (некогда Варяжское) море относится к бассейну Атлантического океана, расположено на окраине материка, языками вторгаясь в сушу. Богато морепродуктами. Здесь добывается 50 видов рыб, в том числе салака, балтийская килька и корюшка. Обитают в водах Балтики и ценные породы рыб: лосось, таймень, сиг.

Сырьевые ресурсы Балтийского моря в разных его регионах различаются по уровню. Все страны, граничащие с Балтийским морем, имеют квоты на промышленный лов. Кроме того, в Калининградской области Российской федерации ведутся разработки нефтяного месторождения.

Приток воды в акваторию моря обеспечивают 250 рек, впадающих в него. С океаном водное пространство связывается через Северное море посредством мелководных проливов. Балтийское море водами Атлантического моря обновляется медленно, примерно за тридцать лет. Именно это делает экосферу водоёма достаточно хрупкой: достаточно одной аварии — и последствия ее будут ощущаться долгие годы.

Факторы, негативно воздействующие на состояние экологии:

- производство и потребление энергии;

- работа промышленных предприятий;

- вырубка леса в районах, прилегающих к побережью;

- сельскохозяйственная деятельность;

- сверхнормативный вылов рыбы;

- загрязнение отходами топлива гражданских и военных судов;

- стоки промышленных предприятий.

Какие вещества загрязняют Балтийское море?

Существует несколько групп вредных веществ, которые наносят урон Балтике. В первую очередь это азот и фосфор, которые являются отходами сельского хозяйства, промышленной индустрии и содержатся в коммунальных сточных водах городов. Данные элементы перерабатываются в воде лишь частично, выделяют сероводород, что приводит к гибели морских животных и растений. Вторая группа опасных веществ – это тяжелые металлы. Половина этих элементов выпадает вместе с атмосферными осадками, а часть – со сточными водами коммунальными и промышленными. Эти вещества приводят к заболеваниям и смерти многих морских жителей.

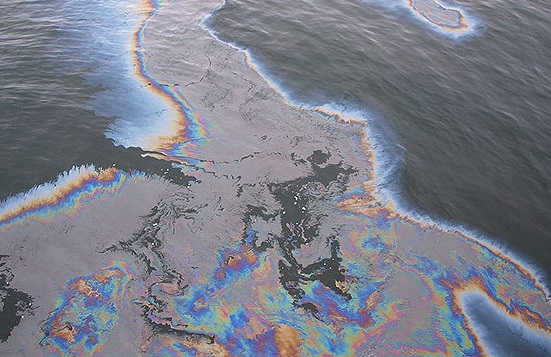

Третья группа загрязнителей не чужда многим морям и океанам – это разлив нефтепродуктов. Пленка от нефти образуется на поверхности воды, не пропускает кислород. От этого гибнут все морские растения и животные, находящиеся в радиусе нефтяного пятна.

Экологические проблемы Балтийского моря: загрязнение опасными веществами

Из всех опасных веществ, загрязняющих Балтийское море, самая высокая концентрация у PBDE и ртути. Подробнее ситуацию с загрязнением опасными веществами можно изучить на карте ниже. Положительной тенденцией является уменьшения уровня загрязнения многими опасными веществами (например, свинцом). Некоторые из них, например, ДДТ, уже не считаются угрозой. С другой стороны, появляются новые загрязнители, например, фармацевтическая промышленность. Поэтому важно не выбрасывать лекарства в общий мусор, с которым они могут попасть в сточные воды и затем в водосбор Балтийского моря, а собирать их отдельно. Куда сдать лекарства в Минске, можно почитать здесь.

Карта загрязнения Балтийского моря опасными веществами © HELCOM

Какое еще происходит загрязнение Балтийского моря?

Кроме промышленного и коммунального загрязнения, существует и более серьезные факторы загрязнения Балтики. В первую очередь – это химическое. Так после Второй мировой войны в воды данной акватории было сброшено около трех тонн оружия химического характера. В нем содержатся не просто вредные вещества, а крайне ядовитые, которые смертельно опасны для морской флоры и фауны. Очередная проблема – это радиоактивное загрязнение. В море поступают многие радионуклиды, которые сбрасываются с различных предприятий Западной Европы. Кроме того, после аварии на ЧАЭС в акваторию поступило множество радиоактивных веществ, что также нанесло урон экосистеме.

Все указанные загрязнители привели к тому, что на трети водной поверхности моря практически отсутствует кислород, что породило такие явления, как «зоны смерти» с высоким уровнем концентрации ядовитых веществ. И в таких условиях не может существовать ни один микроорганизм.

Природные особенности Балтийского моря

Балтийское море — сложная для обитания живых организмов среда. Многие биологические виды, живущие тут, очень чувствительны к изменениям среды, а сам регион сталкивается с большим количеством экологических проблем, в том числе из-за своих природных характеристик. В 2004 г. Международная морская организация (ММО) присвоила Балтийскому морю статус особо уязвимого морского района.

Природные особенности Балтийского моря такие:

- оно относительно небольшое и мелководное;

- водосборный бассейн очень обширный, в нём проживает 85 млн. человек;

- у моря замедленный водообмен, поэтому биогенные элементы и вредные вещества, попадающие со стоками прибрежных государств, остаются в воде десятилетиями, что способствует эвтрофикации;

- из-за солоноватой воды в море обитают виды, характерные и для морской, и для пресной воды;

- в море есть аноксические области (без доступа кислорода);

- состоит из смеси морских и пресных вод (имеет солоноватую воду)

- зимой замерзает.

Из-за таких специфических условий в Балтийском море относительно небольшое биоразнообразие. Ключевые виды для формирования местообитаний в Балтийском море:

- Зостера (взморник, морская трава, eel grass) — важна для молодой рыбы, укрепляет субстрат, противостоя эрозии;

- Мидия — источник пищи для большого количества птиц;

- Бурые водоросли (bladder wrack) — дают укрытие молодым рыбам и другим организмам.

Что угрожает экологии Балтийского региона?

11 февраля в Калининграде прошел круглый стол «Ответственная экологическая политика в Балтийском регионе». Ученые и экологи собрались, чтобы оценить риски для окружающей среды, исходящие от крупных инфраструктурных проектов, которые планируют реализовывать соседи.

Открывая дискуссию, председатель правления Фонда «Природа», к.п.н. Мирзега Абдуселимов

отметил, что новые экологические угрозы региона связаны с литовскими проектами в сфере энергетики и транспорта. Это, в частности, большой подвесной мост через Куршский залив, соединяющий Клайпеду с Куршской косой, проект по углублению акватории клайпедского порта и разработка скважин сланцевой нефти и газа.

«Объединяет эти проекты одно: решения всегда принимались без учета мнения и интересов жителей как приграничных регионов, так и территорий, на которых проекты пытаются реализовать», — сказал Абдуселимов.

Таким образом, природа и большое количество людей могут стать заложниками политических игр и односторонних решений, продиктованных сиюминутной конъюнктурой.

В центре внимания оказалась Куршская коса, уникальный биосферный заповедник, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одна часть косы находится на территории Литвы, другая располагается в Калининградской области России. На российской части организован национальный парк с особым режимом пропуска, куда можно проехать на автомобиле или автобусе. Связь с литовской частью косы осуществляется посредством паромной переправы.

, замдиректора воспроизводства и сохранения лесов и научной деятельности национального парка «Куршская коса», сообщила, что ни парк, ни Минприроды до сих пор не получали никаких планов и официальных документов с литовской стороны. Минприроды РФ обратилось в ЮНЕСКО. Там, в свою очередь, выразили крайнюю озабоченность тем фактом, что Литва одобрила проект моста. В ЮНЕСКО предупредили о неблагоприятном влиянии на окружающую среду и попросили временно заморозить дальнейшие инфраструктурные проекты в зоне косы, в том числе — СПГ-терминал. Национальный парк призвал привлечь как можно больше сторон для переговоров. «Больше всего нас беспокоит изменение облика Куршской косы в связи со строительством», — заявила Поплавская.

Запуск моста неминуемо приведет к увеличению нагрузки на косу за счет резкого увеличения посещений, особенно на автотранспорте. «Нужно ограничивать количество автомобилистов на Куршской косе. Их увеличение приведет к деградации ландшафта, — уверена Наталья Митина

, д.г.н., профессор, ведущий сотрудник водных проблем РАН. — Непонятно, для чего Литве вообще нужен мост. Зачем им это? Они же так и по себе ударят». Ее поддержал заслуженный эколог России, глава рабочей группы по охране окружающей среды Общественной палаты Калининградской области

Феликс Алексеев

. Он подчеркнул, что Куршская коса и безо всякого моста значительно перегружена, потому что не была рассчитана на такое количество автомобилей. Появление моста лишь усугубит ситуацию.

Алексеев сказал, что идея построить мосты родилась в Литве не из-за чаяний жителей косы, а для того, чтобы ограничить судоходство в районе возведения стационарного СПГ-терминала.

Директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ Сергей Рекеда

напомнил, что и с литовской стороны высказывались большие сомнения относительно моста. В частности, против выступали бывший литовский вице-министр охраны окружающей среды Алмантус Пяткус и директор литовского национального парка «Куршская коса» Аушра Фесер.

Рекеда пояснил, что проект моста составляет часть отдельной политико-экономической стратегии Литвы, концепции энергетической независимости. «Явление это довольно парадоксальное. Вопросу экологии в разное время здесь придавалось разное значение. На заре независимости экология в Литве имела важное значение: страна собиралась интегрироваться в западное энергетическое пространство. Под экологическими предлогами закрывали Игналинскую АЭС, — сказал Рекеда. — Затем произошел поворот, и решили строить новую АЭС. Если Игналинки боялись из-за «чернобыльского» реактора, то для Висагинской АЭС предложили другой, «фукусимский».

Планы соорудить мост на косу неразрывно связаны с работой СПГ-терминала и углублением дна клайпедского порта. Заместитель начальника директора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач

объяснил, как Литва из довольно самодостаточной в энергетическом плане страны стала лидером по энергодефициту. «Чтобы добиться реальной независимости, нужно будет полностью загрузить терминал и отказаться от загрузок российского газа, а это непросто. Потому что есть проблемы на рынке СПГ. Его не так много. И это — дорогая история с точки зрения инвестиций», — сказал он.

, д.х.н., академик РАЕН и директор Института экономики природопользования и экологической политики подчеркнул, что добыча сланцевого газа является очень ресурсозатратной. Она проводится путем гидроразрыва пласта, а это очень водоемкий процесс: для того, чтобы произвести гидроразрыв, требуются сотни кубометров чистой пресной воды. Рентабельность также оставляет желать лучшего. «Потери сланцевого газа заметно выше, чем потери при добыче традиционного газа», — отметил Соловьянов. Кроме того, при добыче в почву выбрасывается много загрязняющих веществ. «Частота заболеваемости населения выше, если оно находится вблизи добычной скважины. Заболевания самые разные — страдают органы дыхания, кровотворения, пищеварения, суставы и так далее», — продолжил эксперт. Аварийность также высока. Случаются выбросы газа, возгорания, взрывы. Для иллюстрации различных ЧП Соловьянов привел случаи из США, считающихся родиной «сланцевой революции».

В итоговой резолюции участники круглого стола поддержали рекомендации ЮНЕСКО приостановить развитие работы по мосту и расширению Клайпеды до полной оценки последствий для окружающей среды. Они призвали к широкому международному диалогу по вопросам освоения месторождений сланцевого газа и нефти на территории Балтийского региона.

Экологические проблемы Балтийского моря: избыточная рыбная ловла (оверфишинг, overfishing)

Человечество вылавливает слишком много рыбы. Установленные уровни допустимого количества вылавливаемой рыбы превышают уровни, рекомендуемые учёными (в 2021 году уровень, рекомендуемый учёными — 26,9 тысяч тонн, допустимый законодательно уровень — 36, 9 тысяч тонн). Реальный уровень до 2009 года составлял ещё больше допустимого, а после этого снизился — но не потому, что добытчики внезапно решили прислушаться к советам учёных. Это означает, что рыбы стало так мало, что её трудно вылавливать даже промышленными способами.

Второй проблемой является то, как мы вылавливаем рыбу. Доминируют траулеры, а небольшие рыболовецкие хозяйства, которые не оказывают большого влияния на окружающую среду, перестают существовать из-за того, что это экономически невыгодно. Всё больше рыбы вылавливается не для пищи людей, а для пищи других рыб в хозяйствах, которые занимаются их разведением.

Третья проблема — побочный вылов. Траулеры вылавливают не только те виды, для которых они предназначены, но и другие. В том числе в сети попадают и дельфины, и тюлени, и птицы, и часто погибают от полученных повреждений. Рыболовецкое снаряжение повреждает морское дно (а значит, и среду обитания морских существ). При этом рыба испытывает такой стресс, что постепенно меняется её генетика: выживают особи маленького размера (а значит, компании будут пытаться выловить ещё больше рыбы). Также меняется базовая структура экосистемы, когда исчезают хищники.

© Kanstancin Chykalau

Какие могут быть решения? Добыча рыбы должна быть экологически устойчивой. Предпочтение стоит отдавать хозяйствам малого масштаба, а также таким способам добычи рыбы, при которых побочный вылов и влияние на окружающую среду минимальны. Также необходимо создавать больше охраняемых безопасных зон для рыбы и других морских обитателей.

Подробнее о том, как правительства стран Балтийского региона устанавливают квоту на добычу рыбы выше рекомендуемой учёными, можно почитать в расследовании New Economics Foundation. На уровне отдельных людей уменьшение оверфишинга означает выбор в пользу той рыбы, которая находится ниже в пищевой цепочки (не хищников), отказ использовать молодую рыбу (baby fish), выбор в пользу устойчивых рыболовных практик и хозяйств. Важно узнавать, какого происхождения рыба, которую вы потребляете и оказывать давление на политиков, чтобы они устанавливали научно обоснованные квоты. Подробнее на сайте кампании StopOverfishihng.

Источник