- Есть ли шанс спасти Аральское море?

- Repost разбирается в сущности проблемы Арала и способах ее решения.

- Кто и что делает?

- Процесс облесения

- Недавно обнаруженная вода

- The Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United Nations

- Как произошло высыхание Аральского моря

- Экологическая проблема приаралья

- Возникшие проблемы региона

- Изменение климата

- Миграция людей, исчезновение рабочих мест

- Изменение флоры и фауны

- Серьезное ухудшение здоровья оставшихся людей

- Образование пустыни Аралкум

- Изменение ландшафта

- Загрязнение воздуха

- Аральское море, проблемы легенды, решения

- Пути решения проблемы

- Восстановление Аральского моря

- Об авторах

- Деградация Арала

- Основные положения

- Сухое морское дно

- Ядовитые вещества

- Надежда на северный Малый Арал

- Возвращение к благополучию

- План для южного Большого Арала

- Урок для всего мира

Есть ли шанс спасти Аральское море?

Repost разбирается в сущности проблемы Арала и способах ее решения.

Проблема Аральского моря уже многие годы беспокоит мировую общественность, и она по сей день остается актуальной. В связи с тем, что эта катастрофа носит глобальный характер, важно осознавать ее масштабы.

Постановлением Правительства утверждена Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годы. Стратегия предусматривает реализацию различных задач, одна из которых облесение осушенного дна Аральского моря с доведением площади лесов до 1,2 миллиона гектар.

Из-за расточительного использования водных ресурсов, включая площади сельскохозяйственного назначения и выращивания определенных культур, возникла проблема высыхания Аральского моря. К тому же, в Центрально-Азиатском регионе ранее выращивалось большое количество хлопчатника, который является влагоемким растением. Хотя до начала обмеления Арала с 60-х годов двадцатого века, оно было четвертым по величине озером в мире.

На территории Аральского моря, которое было в 60-е годы прошлого столетия, объем воды составлял более одной тысячи 83 кубокилометров. Область уреза воды Арала достигала почти 69 тысяч кв. км, в море должно было поступать не менее 60 кубокилометрводы, — отметил депутат законодательной палаты от экологического движения Узбекистана, член комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды и заместитель руководителя экологической партии Узбекистана Сергей Самойлов.

По его словам ранее, при тех климатических условиях, с поверхности воды Приаралья испарялось до 60 куб. км воды и для сохранения этого уровня в него должны были поступать стоки не менее 50-55 куб. км воды, которые при помощи осадков восстанавливали природный баланс.

В Приаралье биоразнообразие отличалось особой значимостью. Существовало 638 видов высших растений, 38 видов рыб, а численность сайгаков достигала одного миллиона голов. Площади тугайных лесов вдоль Амударьи исчезли на 90 процентов.

Для всех животных той территории эти леса были средой обитания, и исчезновение данной среды повлекло за собой и вымирание всех животных. В связи с этим, немаловажным является вопрос восстановления растительного покрова и возвращение биологического разнообразия, которое было ранее.

По рассказу Сергея Самойлова, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2010 году прибыл в зону Приаралья, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в регионе. Во время изучения территории команда попала в солевую бурю, после чего Пан Ги Мун был удивлен происходящими природными катаклизмами на той территории.

Почему это происходит?

Как подчеркнул эксперт, в наших климатических особенностях с большой испаряемостью и повышенной температурой, потеря воды происходила при ее подаче, так как внутренняя сеть оросительных полей была земляного исполнения, то есть в виде обычных арыков. Эти потери составляли более 30 процентов, так как вода не только испарялась, но и шла ее потеря за счет фильтрации в грунт через всю оросительную сеть. К тому же, из двух мощных водотоков Амударьи и Сырдарьи уже в верховьях и среднем течении брали воду на орошение и соседние страны, что привело к началу усыхания.

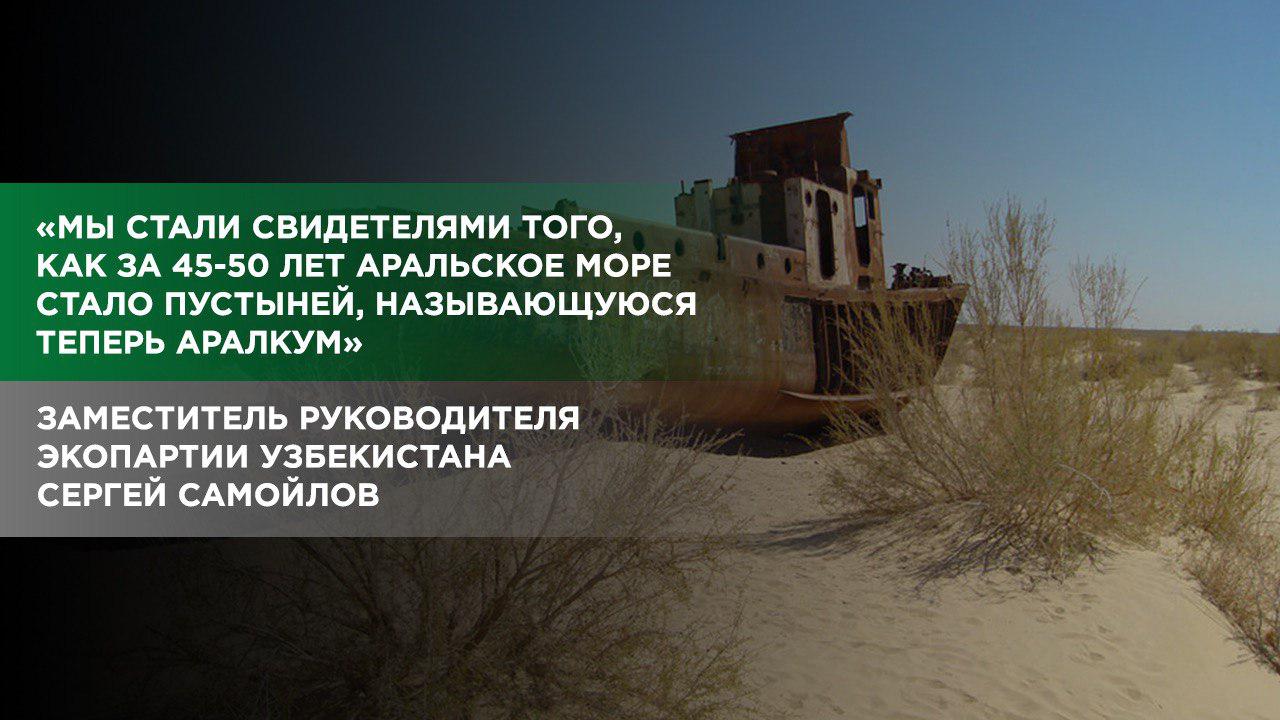

Мы стали свидетелями того, как за 45-50 лет Аральское море стало пустыней, называющуюся теперь Аралкум. Ее площадь составляет более пяти миллионов гектар. С учетом климатических изменений, экологическая катастрофа Арала ощущается не только на территории Центрально-Азиатского региона, но и во всех других странах. Сейчас это влияние проявляется еще жестче, — отметил собеседник.

Если ранее в зоне Приаралья периодичность бурь была три-четыре раза в году, говорит Сергей Самойлов, то постепенно периодичность стала раз в три месяца и далее еще чаще. Солевые песчаные бури, особенно в период потепления, поднимают сотни миллионов тонн песка и ядовитых солей со дна осушенного Арала и переносят их на расстояние сотен километров.

Соли, характерные для Аральского моря нашли даже на ледниках Памира и в Северно-ледовитом океане. Они формируются в облаках и предносятся на большие расстояния. Данная соль содержит множество химических веществ, ионы тяжелых металлов, остатки химических средств защиты растений и минеральных удобрений, использованные при обработке сельхоз полей. Эти вредные вещества попадали через коллекторно-дренажные истоки основных рек, — рассказал он.

В Сети, как заметил эксперт, можно было увидеть информацию о том, что в районе Приаралья прошли цветные дожди. Это означает, что в этих осадках пыли было больше чем воды. Даже в Ташкенте можно было заметить, что все зонты и одежда были в песке и желтых пятнах.

Фото со спутника: Аральское море 2019 г.

По словам Самойлова, сейчас ведется большая работа в Казахстане по северной части Аральского моря. По каналу реки Сырдарья была проведена очистка и углубление русла, чтобы можно было формировать воду, не только за счет притоков по реке, но и коллекторно-дренажных вод.

Благодаря сделанной работе, северная часть Арала постепенно начинает заполняться водой. В южной части имеются большие сложности, так как помимо Узбекистана, вода из Амударьи отводится Туркменистану для сельскохозяйственных нужд, питьевого и промышленного назначения, а также Афганистану, который также предусматривает развитие сельского хозяйства, — подчеркнул он.

Кто и что делает?

При Международном фонде спасения Арала, созданном в 1993 году, были образованы две комиссии: Международная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК). Направленность этих комиссий состояла в обеспечении экологической безопасности региона, устойчивого развития. МКВК была направлена на то, чтобы распределять равномерно водные ресурсы между странами Центральной Азии.

Большую работу данные организации проводили на территории Узбекистана по снижению водопотребления на один гектар поливных земель и по улучшению структуры посевной площади с использование менее влагоемких сельхоз растений. Вся эта работа началась после Независимости республики, — говорит эксперт.

Как он рассказал, по программам бассейна Аральского моря в результате их реализации было выполнено 350 проектов, общая сумма которых составила более трех миллиардов долларов. Если ранее посев хлопчатника в стране занимал 80 процентов территории орошаемых земель, то сейчас это менее 30 процентов. Более шести миллионов тонн хлопока собиралось в советские годы, но сейчас эта цифра составляет 3,5 миллиона тонн сырья. Сокращение полей на посев хлопчатника способствовало уменьшению подачи воды туда. В структуре посевных площадей увеличились зерновые, овощные и другие сельхоз культуры, менее влагоемкие, и страна благодаря этому приобрела зерновую независимость.

Ведется большая работа не только по снижению количества потребляемой воды, но и по улучшению мелиоративного состояния земель. Многие каналы уже бетонируются; оросительные каналы своевременно очищаются; проводится планировка орошаемых земель, чтобы была меньше потеря воды; устанавливается множество лотковых сетей, то есть минимизируется потеря воды, так как в лотках она испаряется меньше и не уходит в землю, — подчеркнул Сергей Самойлов.

По его словам, к примеру, в канале Анхор около 30 куб. метров в секунду идет попуск воды, которого хватает для обеспечения самоочищения русла, но при условии сохранения его водоохраной зоны. В то время как все русло канала Салар не было защищено, оно постепенно заилилось. На данный момент проводится расчистка русла и благоустройство берегов, часть которых была забетонирована. Благодаря проделанной работе, сократилась потеря фильтрации воды и восстановилось самоочищение.

Как пояснил Самойлов, правительством было принято решение создания ветландов (водно-болотные угодья, небольшие озера – Примен редк.), чтобы сохранить экосистему на локальных участках, создать вокруг них благоприятные условия для проживания населения, особенно в Муйнаке, где можно увидеть кладбище кораблей. Условия для проживания в Приаралье неблагоприятны и ветланды необходимы для восстановления экосистемы, обеспечения занятости населения, разведения рыбы и скота. Чтобы обеспечить людей качественной питьевой водой, были проведены отдельные водоводы от Амударьи через Нукус до Муйнака, и до сих пор эта работа продолжается.

Также проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры, которые предусматривают дополнительные дороги до Муйнака. По обеим сторонам дорог сажается саксаул, что не только поспособствует восстановлению экосистемы, но и приостановит перенос песка на дорогу. Даже по другим областям страны идут такого рода лесопосадки, — подчеркнул эксперт.

По его словам, недавно по инициативе активистов Экопартии прошло мероприятие под девизом «Помощь Аралу», в частности, по сбору семян саксаула в Бухарской, Навоийской и Хорезмской областях. Экологическая партия Узбекистана провела данную акцию, где было собрано и передано около 400 кг семян саксаула, которые привезли в Муйнак и на высушенной территории Арала заложили их в феврале-марте месяце. В рамках экологического хашара на местах приняли участие более 150 тысяч активистов Экологического движения Узбекистана.

Процесс облесения

Сергей Самойлов объяснил, что посадка вокруг Арала начала проводиться еще в 1994-1995 годы, и уже тогда предусматривалось облесение. Лесопосадка велась по выращиванию саксаула, черкеса, кандыма и других, в том числе кормовых, то есть тех видов растений, которые являются менее влагоемкими и могут расти при тех условиях. Эти растения являются не только солеустойчивыми растениями, но они своей корневой системой закрепляют пески, на дне осушенного моря. Без этих растений те ветра, которые ранее дули, сразу бы поднимали всю пыль и песок в регионе.

Большие работы были сделаны не только за счет средств Узбекистана, но и помогали ПРООН, Германское общество по техническому сотрудничеству (ГТЦ), другие международные и финансовые институты. Для недопущения соли и пыле переноса, проводилась не только лесопосадка, но и устанавливались специальные щиты из камыша, для сдерживания движения песка, — сказал собеседник.

Как пояснил эксперт, за 2010-2014 годы было посажено 3,5 миллиона гектар различных растений. Благодаря самовосстановлению, посаженные растения развивались. К примеру, саксаул и другие растения дают семена, которые распространяются дальше. Если бы не стали заниматься лесопосадкой, то площади засушенных районов увеличились бы и ситуация с катаклизмами была бы жестче.

Сложно сказать, что на всей территории Аралкума в пять миллионов гектар можно завершить облесение. Эта проблема поднималась президентом страны на международных мероприятиях высокого уровня. Объявление территории Приаралья зоной экологических инноваций и технологий говорит о том, что мы готовы восстановить благоприятную среду и сейчас необходимо проводить экологические мероприятия и внедрять новые технологии. Данные технологии предусматривают мероприятия по замене химических средств защиты растений на биологические, а вместо минерально-химических удобрений использовать органические, — говорит он.

По словам Самойлова, ранее использованные вредные химикаты накапливались в почве, в водных ресурсах и подземной среде. Сейчас идет чистка этих веществ и с декабря 2018 года 700 тысяч гектар территории Приаралья были засажены защитными насаждениями. К тому же, местами создаются озера из русла Амударьи, где перелетные птицы уже остаются на зимовку.

Вода в Арале постепенно будет наполняться и чтобы ситуация не ухудшилась, на сегодня проводятся мероприятия по созданию ветландов. Облесение будет способствовать тому, что на той территории будет происходить закрепление песков и сохранение большей влаги. Растения будут средой для дикого животного мира, что приведет к восстанавливалению экосистемы в целом, — подчеркнул эксперт.

Недавно обнаруженная вода

Не так давно из подземных источников на территории Арала обнаружили воду из пробуренной подземной скважины. Жители Приаралья очень обрадовались такой бесценной находке, наш эксперт прояснил данную ситуацию.

Хочу разочаровать многих, так как эта вода начала снова уходить в песок. Она находилась на бывшем дне Аральского моря, где на определенной глубине еще осталась вода. Ранее дно пропитывалось водой, которая шла под землю, и подземными водами, как и в любой реке или водоеме, была фильтрация и инфильтрация – обмен водой. Когда воды не осталось наверху, то чаша опустошалась и образовалось осушенное дно, но вода под землей имеется и ее необходимо рационально использовать, не причиняя вреда сложившейся экосистеме, — отметил Сергей Самойлов.

По его словам, данную воду нельзя использовать сразу для полива из-за большого содержания солей. Если брать воду из этой скважины, то нужно обустроить саму скважину, установить систему очистки и уже после использовать. Такая возможность существует, для этого необходимо установить специальные приборы учета, где производится опреснение воды, ее очистка и которую можно потом использовать в пищевых целях.

Касательно будущего Аральского моря, эксперт подчеркнул, что если все предусмотренные мероприятия будут реализованы, то это приведет к улучшению экологической ситуации. Завтра, послезавтра ждать результатов не стоит и все зависит также от вовлеченности населения, особенно молодежи. Но в ближайшие пять лет есть возможность увидеть итоги сделанных работ.

Автор: Ригина Маджитова

Получайте новые статьи первыми в Телеграм-канале @RepostUZ.

Источник

The Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United Nations

Главная / Экология / Гидросфера

Время на чтение: 3 мин

Аральское море – это соленое озеро, расположенное на территории таких стран, как Узбекистан и Казахстан. Несколько десятилетий назад оно было четвертым по величине соленым озером на планете и обеспечивало рыбой огромный регион: в год там добывали до 60 тысяч тонн рыбы. На сегодняшний день озеро практически обмелело, а на месте бывшей водной глади теперь простирается соленая пустыня.

- Как произошло высыхание Аральского моря

- Возникшие проблемы региона Изменение климата

- Миграция людей, исчезновение рабочих мест

- Изменение флоры и фауны

- Серьезное ухудшение здоровья оставшихся людей

- Образование пустыни Аралкум

- Изменение ландшафта

- Загрязнение воздуха

Как произошло высыхание Аральского моря

Об экологических проблемах Аральского моря люди узнали только в 1985 г. – об этом рассказал М. С. Горбачев. До его выступления плачевное состояние соленого озера скрывалось: о нем знали только местные жители и небольшое количество ученых-экологов.

Пересыхание озера началось из-за сельскохозяйственного развития территории. Во времена СССР, в конце 20-х годов, в Узбекистане и Казахстане началось активное развитие орошаемого земледелия. В первую очередь стали выращивать хлопок, потребляющий огромное количество воды.

От рек Сырдарьи и Амударьи, питающих озеро, были проведены каналы для орошения полей. Забор воды был настолько высоким, что Арал начал стремительно мелеть.

Озеро-море было изначально не слишком глубоким (максимальная глубина была всего 15 м), на всей поверхности выступали отмели и небольшие островки. Жара, небольшое количество осадков, неграмотное проектирование каналов, вода из которых уходила в песок – все это привело к тому, что Аральское море постепенно начало исчезать.

Экологическая проблема приаралья

В последние годы в Казахстане много внимания уделяется Приаралью. Сложная экологическая обстановка в этом районе, связанная с агрохимическими загрязнениями, которые значительно ухудшили физико-химические свойства воды реки Сыр Дарьи и привели к изменению климатогеографических условий целого региона, что оказало самое неблагоприятное воздействие на здоровье населения, физическое половое развитие подрастающего поколения.

Особое внимание, как ученых, так и работников здравоохранения, привлекают проблемы качества здоровья населения в экологически неблагополучных регионах Казахстана. Исследованиями ведущих ученых стран СНГ доказано негативное воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье различных групп населения. Известно также, что социальная среда оказывает влияние на здоровье людей, как через материальные условия жизни, так и через психическое восприятие самой социальной среды, а в условиях экологического неблагополучия трудно определить преимущественное влияние отдельных ее факторов на здоровье.

Отсутствие разумного управления земельными и водными ресурсами привело к тому, что площадь водосбора Аральского моря стала регионом экологической катастрофы. В 1991 году Правительственная Программа по спасению Аральского моря и восстановлению экологического равновесия в Приаралье, установила границы данного региона, разделяя его на зоны различных экологических уровней по медико-биологическим, санитарным и другим индикаторам. Различные зоны ухудшения экологической ситуации обозначены как «зона катаклизмов» (наихудшая) и зона «предкризиса» (менее пострадавшая). Аральский и Казалинский районы относятся к зоне катаклизмов. Они расположены на побережье Аральского моря и в пределах дельты реки Сырдарьи.

В Приаралье остаются самыми высокими показатели общей и детской заболеваемости, снизилась продолжительность жизни. Регистрируется высокий уровень различных уродств — среди новорожденных, младенческой смертности, бесплодия. В Приаралье рядом исследователей изучено воздействие пестицидов на здоровье взрослого населения и установлено увеличение частоты заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, печени и желчного пузыря, язв и гастритов, выявлено атипическое течение токсических гепатитов у жителей.

Наиболее чувствительным барометром на воздействие окружающей среды являются дети и подростки. Известно, что одним из ранних и чувствительных показателей ответной реакции организма на вредное воздействие окружающей среды является состояние иммунной системы. Работами ряда авторов показано угнетение иммунной реактивности, ухудшение адаптационно — приспособительных реакций организма и развитие иммунологической недостаточности у детей, проживающих в Аральском регионе. Снижение иммунологической реактивности организма приводит к развитию ряда заболеваний. Рядом авторов при изучении состояния здоровья детей установлены различные отклонения. Выявлен комплекс глубоких изменений в состоянии здоровья подрастающего поколения, выражающийся в увеличении частоты заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой системы, аллергических, нарушений осанки, задержек физического и полового развития.

Наблюдается омоложение и рост онкозаболеваний среди детей и подростков Кызылординской области, причиной которых, как полагают исследователи, являются соле-пестицидные смеси и повышенный уровень радиации.

Неблагоприятное действие экологических факторов проявляется увеличением нарушений со стороны центральной нервной системы (психические расстройства, снижение интеллекта) . У детей так же, как и у взрослых увеличилась анемий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы. У 1/3 исследованных детей проживающих в регионе Приаралья выявлен геликобактерный гастрит. Имеются работы, в которых выявлены генетические нарушения от воздействия экологических факторов Приаралья. Исследования врачей медико-генетической консультации города Кызылорды выявили широкий спектр системных наследственных заболеваний скелета.

Аральская проблема, как крупнейшая экологическая катастрофа планеты, приобрела острейший характер. Интенсивное опустынивание и устойчивые необратимые процессы деградации окружающей природной среды, ухудшение условий жизни, рост заболеваемости вызвали новые социально-экономические и экологические ситуации, требующие законодательного решения и правового регулирования мер социальной защиты населения, проживающего в экологически неблагоприятных районах.

Согласно Постановлению Верховного Совета Казахской ССР от 18.01.1992 года «О неотложных мерах по коренному преобразованию условий проживания населения Приаралья» в целях социальной защиты населения Казахстанской части Приаралья, сохранения и поэтапного восстановления Аральского моря объявлены зоной экологического бедствия все районы Кзыл — Ординской области и г. Кзыл — Орда, Байганинский, Иргизский, Мугоджарский, Темирский, Челкарский районы Актюбинской области, Арысский (в том числе г. Арысь), Отрарский, Сузакский, Туркестанский (в том числе г. Туркестан), Чардаринский районы Чимкентской области и Джездинский район Джезказганской области.

Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» определяет территорию экологического бедствия в соответствии с современным административно – территориальным делением, обеспечивает законодательную базу для социальной защиты граждан, пострадавших в результате Аральской экологической катастрофы и определяет их статус, классификацию территорий, устанавливает компенсации и льготы лицам, нуждающимся в мерах социальной реабилитации, закрепляет принципиальные подходы к формированию системы охраны жизни и здоровья населения, проживающего в экологически неблагоприятных районах, обеспечения условий устойчивой жизнедеятельности, приоритетного снабжения населения экологически чистыми продуктами питания, медицинскими средствами, питьевой водой, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Закон определяет основной механизм реализации мер по решению социальных проблем Приаралья.

Изменение окр. среды Исследования по загрязнению среды Влияние предприятий на здоровье населения, оценка хим. загрязнения Состояние земельных ресурсов, воздуха, воды, почвы Эпидемиология заболеваний населения в Приаральском регионе Влияние внешней среды в зоне экологической катастрофы на здоровье детей Медико-демографическое состояние населения Кызылординской области, анализ заболеваемости Подходы к проведению оценки напряженности медико-экологической ситуации Критерии оценки напряженности по показателям здоровья населения Оценка риска здоровью населения Комплексная санитарно-экологическая экспертиза

Возникшие проблемы региона

Высыхание озера дало не только ужасающую постапокалиптическую картину мертвых кораблей на дне мертвого моря. Исчезновение огромного озера привело к изменению климата в регионе, болезням, социальной напряженности и медленному вымиранию всего живого вокруг соленой пустыни.

Изменение климата

В регионе резко поменялись климатические условия. Море смягчало зиму и давало влажную комфортную температуру летом. После практически полного исчезновения Арала лето стало более засушливым и жарким, а зима – сухой и холодной.

Длительность вегетационного периода у растений сократилась, уменьшились урожаи фруктов и ягод.

Миграция людей, исчезновение рабочих мест

Изменилась не только природа – плохо повлияло осушение Арала и на живущих в регионе людей.

Большая часть населения покинула прилегающие территории. Вся деятельность вокруг озера была связана с рыболовством. В середине 80-х годов рыбный промысел перестал существовать совсем. 60 тысяч человек лишились работы и были вынуждены уехать.

Изменение климата, ухудшение экологической ситуации заставило покинуть родные места даже тех людей, чья деятельность не зависела от лова и переработки рыбы.

Изменение флоры и фауны

В 60-е годы 20 века в Арале водилось более 40 видов рыб. К концу 70-х видов осталось только 6.

Вызвано это было:

- повышением концентрации соли в воде;

- снижением количества корма;

- исчезновением классических мест для нереста.

В 70-е годы в Арал завезли черноморскую камбалу, которая прекрасно чувствует себя в соленой воде. Какое-то время вид прекрасно развивался в озере, но к 2003 году концентрация соли и химии в воде стали настолько сильными, что камбала исчезла тоже.

Загрязнение воды, важной составляющей всего живого на Земле – проблема мирового масштаба

Пять рек в мире, которые претендуют на мировое лидерство по загрязнению воды и берегов

Влияние экологических катастроф на акваторию Мирового океана планеты

Серьезное ухудшение здоровья оставшихся людей

Реки десятилетиями смывали в Арал удобрения и химию с полей. Высыхая, озеро оставляет огромные пласты соли, смешанной с этими химикатами. Ветер разносит ядовитый воздух по региону – оставшиеся люди болеют раком, малокровием, а также и у детей, и у взрослых наблюдаются болезни легких, глаз и внутренних органов.

Образование пустыни Аралкум

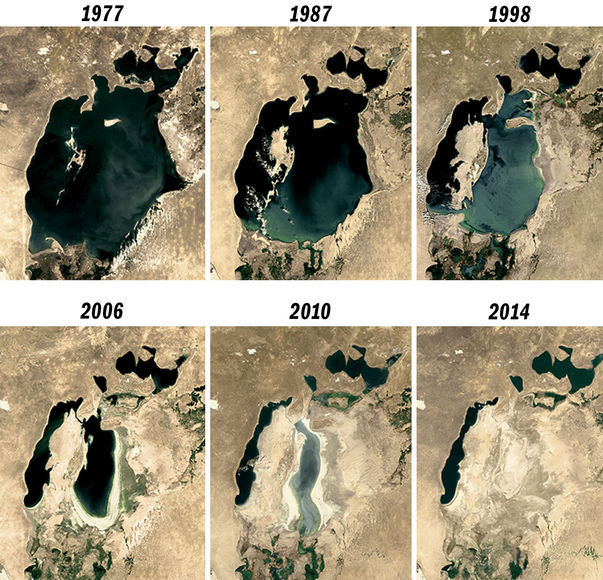

С 1977 по 2014 годы Арал изменился – из огромного озера-моря он превратился в череду вытянутых узких озер:

- В 1989 году от полноводного Аральского моря осталось 2 отдельных озера, Большое и Малое.

- В 1996 году четвертое по величине соленое озеро планеты потеряло 75% водного объема.

- К 2003 году Арал практически пересох.

Линия берега постепенно отодвигалась, концентрация соли в оставшейся воде росла, и медленно бывшее огромным озеро превратилось в песчано-солончаковую, с большой примесью химических элементов в составе песка пустыню площадью 38000 кв. км. Сейчас эту пустыню называют Аралкум.

Изменение ландшафта

Вокруг озера постепенно пропадают леса, небольшие озера в дельтах Амударьи и Сырдарьи.

Озеро исчезло не только само по себе – за ним погибла целая экосистема. Возле питающих Арал рек люди сталкиваются уже с дефицитом питьевой воды. Качество воды ухудшается, деревья из-за засухи погибают.

К концу 20 века из региона с пышной растительностью, где были и леса, и озера, побережье превратилось в пустыню, где остались только растения, способные выживать на засоленной почве с острой нехваткой воды.

Птицы и млекопитающие в большинстве своем тоже покинули регион – для них не осталось ни воды, ни пищи.

Загрязнение воздуха

Воды рек смывали в озеро пестициды и множество ядохимикатов, которые использовались в сельском хозяйстве во времена СССР. Пыльные бури разносят яды и едкую соль на 500 км в округе. Соль и химикаты медленно уничтожают остатки растительности.

Антропогенные и природные факторы загрязнения воздуха в городах

Негативные последствия, к которым приводит загрязнение почвенного слоя Земли

Виды загрязнения окружающей среды, влияющие на здоровье человека

С помощью каких мер можно защитить почву от загрязнения?

Аральское море, проблемы легенды, решения

Нам, людям, живущим в центре экологической катастрофы, привлекающей внимание всего мира, кажется, что все уже сказано об этой проблеме и весь мир знает о ней все. Однако стоит немного отъехать от бывшего Советского Союза, как находятся люди абсолютно ничего не знающие об Аральской проблеме. Поэтому я вынужден немного остановиться на географических данных, чтобы ввести в курс дела непосвященных слушателей.

1. Географические данные.

Аральское море, принадлежавшее Узбекистану и Казахстану, было одним из самых больших континентальных водоемов в мире. Как море, так и реки, впадавшие в него (Аму и Сырдарья), обладали высокой экологической ценностью. Совсем немного осталось от этого богатства сегодня. Уровень воды снизился более чем на 20 метров, береговая линия отступила местами на 100 км. Прежняя акватория, 65.000 кв. км — равная территории Голландии и Бельгии вместе взятых, сократилась на 70% и продолжает уменьшаться.

Соленость воды в море достигла местами 60 граммов на литр. Маленький остров Возрождения в центре моря превратился в полуостров, что очень опасно, так как на нем проводились испытания биологического оружия. То, что было когда-то морем, сейчас обернулось сухой и грязной пустыней.Само море окружено тремя пустынями. На востоке это Кызылкум, на юге — Каракумы, на западе — каменистое плато Устюрт. С севера к морю примыкают казахстанские степи. Скоро уже место, где было море, будут называть Аралкумами.

Население, проживающее в бассейне двух рек, — около 45 миллионов человек, из них в дельтах рек, где собственно и развивается катастрофа, проживает около 5 миллионов человек.Если в начале 50-х годов общий сток обеих рек в Арал составлял 100 куб. км в год, то сейчас в Арал попадает только около 2-3 куб. км воды ежегодно.

Реки Амударья и Сырдарья и их притоки пересекают границы 6 стран, одна из которых — Афганистан пока не приступал из-за войны к серьезному использованию вод Амударьи. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан

делят между собой воды Сырдарьи и ее притоков. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан делят между собой воды Амударьи и ее притоков. Притоки этих двух рек формируются в горах Памира и Тянь-Шаня. 2. История проблемы.

Теперь о сути самой проблемы. Если коротко, то воды обеих рек были разобраны на различные нужды, и Арал, не связанный с другими водоемами, начал высыхать без притоков. Приведу для начала только список проблем, возникших из-за сверх использования вод обеих рек.

- Аральское море погибло, как экосистема и продолжает уменьшаться в размерах.

- В дельтах Амударьи и Сырдарьи население испытывает недостаток в количестве и качестве воды, как для орошения, так и для питья. Усилилась миграция из этих зон в более благополучные районы, и даже другие страны.

- Полностью потеряно рыбопромысловое значение дельт Амударьи и Сырдарьи и самого моря, что привело к безработице среди населения, связанного с рыбным промыслом.

- Избыточное увлажнение поливных земель вдоль обеих рек привело к росту уровня грунтовых вод, транспортирующих соли к поверхности почвы, которая становится солонее и требует дополнительной воды для промывки.

- Вырублены или погибли от недостатка воды тугаи (леса) вдоль обеих рек, даже в горах Памира.

- Исчезли сотни озер в дельтах обеих рек, но возникли сотни искусственных водоемов в верхних течениях обеих рек.

- Погибли почти все виды рыб, населявших обе реки. Это более чем 40 видов.

- Серьезно сократилась фауна и флора во всем бассейне Арала.

- Состояние здоровья людей, сохранившихся животных в дельтах обеих рек резко ухудшилось и продолжает ухудшаться.

- Изменился локальный климат в Приаралье и в горах Тянь-Шаня и Памира.

В Приаралье стало суше и жарче летом, холоднее зимой. В горах стало влажнее летом, размеры ледников начали интенсивно уменьшаться. Зима стала еще более мягкой, увеличилось количество дождей в течение всего года. Одной из причин интенсивного таяния ледников ученые считают ветровой перенос солей с бывшего дна Арала. Соли, оказавшись на ледниках, существенно снижают температуру таяния льда.

Еще одной проблемой, на первый взгляд не связанной с Аралом, является сброс дренажных вод в Амударью и Сырдарью. Только в Амударью ежегодно по официальным данным сбрасывается до 10 куб. км высокоминерализованных, загрязненных дренажных вод.

Вы видите, что одно только перечисление проблем заняло целую страницу.

Как же развивались события, которые привели в итоге к такому плачевному результату?

Еще в царское время, то есть до 1917 года российский ученый Войков предложил полностью разобрать реки Амударья и Сырдарья на орошение, назвав Аральское море бесполезным испарителем воды. Несмотря на принципиальную разницу в мировоззрениях, коммунисты осуществили царский план уничтожения Арала. «Арал должен умереть как солдат в бою», — говорил один из руководителей Минводхоза СССР. Легко понять философию этого министерства, если вспомнить, что Министерство водного хозяйства СССР было частью ГУЛАГА и отделилось от него только в конце 50-х годов. Тем не менее, даже Сталин попытался решать проблемы орошения пустынь Центральной Азии на демократической основе. Например, было предложено три варианта прокладки Каракумского канала, основного потребителя амударьинской воды на сегодня. Сталин остановился на варианте прокладки от города Тахиаташа, то есть от дельты Амударьи. Это было логично, так как именно в дельте в первую очередь ощущается дефицит воды, и именно население дельты должно иметь возможность хоть как-то управлять водораспределением. Канал должен был называться Главным Туркменским каналом. Однако после смерти Сталина этот проект был остановлен и началось строительство Каракумского канала, почти от начала Амударьи. На сегодняшний день именно функционирование этого канала является причиной бесполезной потери около 50 процентов вод Амударьи. Канал почти полностью протекает в песчаном русле.

Многовековые традиции отношения к воде как к драгоценному божьему дару оказались бессильными перед философией «покорителей» природы. Государство требовало беспрекословного подчинения, вода стала бесплатной, техника могла доставить ее на любую высоту, и психология людей стала постепенно меняться.Никаких сомнений по поводу правильности использования воды, самые варварские проекты оправдывались необходимостью скорейшего построения коммунизма во всем мире. Мы готовились к войне, поэтому можно было делать все, чтобы победить, а уж после этого предполагалось исправить поспешные ошибки.

Таким образом, с начала 20-х годов были сделаны ошибки, приведшие впоследствии к катастрофе:

- Было решено пожертвовать Аральским морем для развития хлопководства.

- Вода бесплатно отдавалась крестьянам.

- Каналы не покрывались водоупорным материалом.

- Предполагалось всегда использовать полив, при котором поля просто заливались водой.

- Дренажные воды направлялись обратно в реки.

Кроме этих ошибок я должен указать на одну ошибку, которую можно назвать политической, но которая имела экологические последствия. Дело в том, что к концу 20-х годов закончилось формирование современных Центрально-Азиатских государств, закрепление их границ. Это происходило почти произвольно, никакие экологические факторы при этом не учитывались. Две реки оказались разделенными между пятью странами и в настоящее время это служит препятствием при решении проблем вододеления в регионе.

3. Текущее положение.

После начала «перестройки» в СССР проблема Арала перестала быть секретной и в прессе начали появляться публикации о ней. В регион начали приезжать эксперты различного профиля и из разных стран. Был даже проведен конкурс на лучший проект по спасению Арала, не получивший продолжения из- за развала СССР.

После образования новых независимых государств правительство Узбекистана по инициативе Президента Каримова начало планомерно выдвигать на международную арену проблему Арала. Был создан Международный Фонд Спасения Арала, имеющий в своем составе Межгосударственную

Координационную Водохозяйственную Комиссию и Бассейновые Водохозяйственные Объединения по Сырдарье и Амударье.

Мировой Банк, ПРООН, ГЭФ поддержали проекты, разработанные в МФСА. Внимание к Аральской проблеме, оказанное правительством и международным сообществом, позволяло надеяться на скорое решение проблемы. Однако несколько устоявшихся стереотипов, к сожаленью, продолжают владеть умами многих специалистов и экспертов как внутри Центральной Азии, так и за ее пределами. Я назвал эти стереотипы легендами.

Одной из легенд является возможность спасения Арала за счёт части стока Сибирских рек, а конкретно Оби. Этот проект был разработан в нескольких вариантах, и уже началось финансирование 1 очереди проекта в конце 70-х годов.Однако ни в одном из вариантов поворота части стока не было предусмотрено спасение Арала. Почти вся вода, которая будет забираться в Сибири, должна быть использована для орошения и только 23 куб. км воды должны были направить в сторону Арала, чтобы поддерживать санитарное состояние рек и озёр в дельте.

В самой идее поворота нет ничего необычного для человека начала 20-го века. Но человек начала 21- го века уже понимает, что такое гигантское строительство может привести к «непредсказуемым» последствиям. Почему я взял в кавычки слово «непредсказуемым»? Обычно каждый проект обсуждается более или менее широко, и скептики всегда предупреждают о последствиях. Например, многие последствия Аральского проекта были предсказаны задолго до начала разбора вод обеих рек, однако сейчас находятся люди, утверждающие, что никто не предупреждал о возможных последствиях уничтожения моря. Авторитарный режим просто проигнорировал опасения сомневающихся, что привело к катастрофе. Тем не менее, сторонники переброски не оставляют надежд на успех.

Что же может произойти, если будет осуществлен проект переброски части стока сибирских рек в Центральную Азию?

Себестоимость сельхозпродукции, производимой в зоне канала, будет выше и не сможет (пример с Каширским каналом) впоследствии конкурировать с импортной продукцией. То есть интеграция СреднеАзиатской экономики в мировую замедлится, потому что себестоимость её продукции будет выше из-за амортизационных отчислений. Было бы логичнее внедрять капельное орошение, другие водо- сберегающие технологии при использовании вод рек Аму и Сырдарьи, но инерция мышления (или нечто другое?) ведет наши правительства по пути экстенсивной экономики. Весь мир интенсивно вкладывает средства в развитие высоких технологий, а нам предлагают сохранить технологию 19 века и остаться аграрной страной. Казалось бы, чем вкладывать в строительство канала по переброске части стока сибирских рек, прибыль от которого, в лучшем случае, возможна через 15-20 лет, было бы лучше вложить в водоупорное покрытие уже существующих каналов. Такое покрытие уменьшило бы расход воды в 2 раза и достаточно быстро. Однако правительства Узбекистана и Туркменистана на это не идут и не привлекают для этого иностранные инвестиции. Дело в том, что пока некуда будет девать сэкономленную воду. Она просто «бесполезно» (по понятиям ирригаторов) потечет в Арал, не давая сиюминутной выгоды. На мой вопрос: «Почему мы не переходим на интенсивные технологии в сельском хозяйстве?», высокопоставленный чиновник ответил: «Некуда будет девать высвобождаемую рабочую силу». Тем не менее, бизнес в Узбекистане развивается слабо. Налицо нежелание изменить ситуацию.

- Значительная часть населения будет привязана к этому каналу, дебет которого не гарантирован в будущем. Не гарантирован потому, что он пересекает несколько стран, политическая ситуация в которых пока не стабильна. Со временем меняются понимание собственности на природные ресурсы. Например, Кыргызстан. Сейчас он намерен продавать воду нижележащим странам. Это решение даже ратифицировано парламентом. На смену административно-командной системе приходит рынок с присущей ему динамикой, быстрыми изменениями. Не посчитает ли следующее поколение российских политиков существование канала невыгодным? Что делать тогда с населением, которое будет жить вдоль канала на территории Узбекистана? Такая зависимость идет вразрез с сегодняшней политикой Узбекистана, всеми способами пытающегося дистанциироваться от России.

- Кроме того, существование такого большого канала зависит от природных условий вдоль канала. В последние годы эти условия нестабильны. Есть данные, что многие сибирские реки пересыхают летом, именно в тот момент, когда вода очень нужна в Центральной Азии.

- Так как вода сибирских рек будет использована, прежде всего, для освоения новых земель, большое количество населения будет переселяться на эти земли. Эго в основном — молодёжь. Как и в случае освоения новых земель в 60-70е годы в Узбекистане, такое переселение приведёт к вспышке рождаемости. Быстрый рост населения при древних методах орошения опять приведет к дефициту воды. Как обеспечить водой быстро растущее население? Поворачивать реки Индии? Мы превратимся в народ, полностью зависящий от импорта воды. Вышеизложенная легенда о переброске основывается на другой легенде: «В Центральной Азии существует дефицит пресной воды. Простые арифметические действия опровергают эту мысль. Если разделить ежегодный сток рек Аму и Сыр, равный 100 куб. км, на население бассейна Арала 45 миллионов, то получим 2222 куб. метров воды на человека в год. Учитывая, что имеется техническая возможность забирать всю воду из рек, можно сказать, что подобного соотношения нет нигде в мире. Например, в Израиле это соотношение примерно в 7 раз ниже. Таким образом, достигнув хотя бы двукратного снижения потребления воды на душу населения, мы сможем высвободить для Арала 50 куб. км воды в год, что вполне достаточно для спасения его как экосистемы. Это можно сделать быстро, так как в основном вода из рек идет на пополнение сотен искусственных водоемов, образовавшихся в верхнем и среднем течениях рек Аму и Сыр в течение последних 40-50 лет. Это не водохранилища, а в основном озера, образовавшиеся в концах оросительных каналов. Нужно отказаться впредь заполнять эти водоемы. Кроме того, официально признано, что потери в каналах из-за фильтрации достигают 50% от общего объема воды, протекающего в них. Вышеупомянутое покрытие стен каналов водонепроницаемой пленкой тоже поможет спасти Арал. Другой легендой является то, что хлопок является главной причиной Аральского кризиса. В конце 80-х и в 90-е годы было огромное количество публикаций против хлопковой монополии в Центральной Азии, особенно в Узбекистане. Голоса, призывавшие не быть категоричными, заглушались дружным хором противников монокультуры хлопка.

Хлопок является единственным сельхозпродуктом, который можно экспортировать из Узбекистана. Закупая его по очень низкой цене у своих колхозников, правительство Узбекистана продает хлопок по мировым ценам. Разница достигает иногда 1000%. Такую выгоду государство не хочет упускать и, поэтому была введена монополия государства на производство, продажу хлопка. Хлопок нельзя продавать даже на внутреннем рынке. Такая монополия привела к тому, что фермерам стало невыгодно выращивать хлопок, и они всеми правдами и неправдами отказываются от него в пользу риса и других культур, приносящих выгоду.

Государству пришлось пойти на жёсткие меры, теперь оно обязывает любого фермера выращивать определённое количество хлопка для государства, называя это госзаказом.Хлопок не был самым большим потребителем воды. Более того, были выведены засухоустойчивые сорта, потребляющие в 5 раз меньше воды. Теперь рис и пшеница, в основном заменившие хлопок, потребляют в 2-5 раз больше воды, что усугубило ситуацию.

5. Проблемы водораспределения.

На первый взгляд многие проблемы имеют простые решения.Хлопок должен быть выведен из-под монополии государства, фермерам должна быть дана свобода в выборе наиболее выгодной культуры, рынка для продажи своей продукции. При этом необходимо абсолютно исключить сброс дренажной воды в Амударью. Уже принятые в Узбекистане законы об охране водных ресурсов позволяют прекратить такой сброс.

Прекращение сброса дренажных вод в Амударью должно привести к резкому сокращению объема риса, выращиваемого в верхнем течении реки. Там просто нет незаполненных водой понижений, а дренажную воду с рисовых полей надо куда-то девать. Так что и без административно-командных методов, если не нарушать законы об охране природы, можно оптимально разместить сельхозкультуры вдоль Амударьи.

Однако в жизни не все так просто.Социалистическая система оправдывала существование объектов, требующих дополнительных затрат для своего функционирования. В нашем случае таким объектом является Каршинский канал, поднимающий воду Амударьи на 132 метра, чтобы оросить Каршинскую степь. Кто теперь платит за 450 МВт электрической мощности для поднятия воды? Все еще государство, то есть все налогоплательщики Узбекистана. Как сельхозпродукция Каршинской степи будет конкурировать на рынке, если таковой будет создан в Узбекистане и фермеры станут свободными? Без государственных дотаций при рыночной системе фермерство в Каршинской степи обречено на упадок. Почти в таком же состоянии находятся хозяйства, привязанные к Аму-Бухарскому каналу. Здесь тоже вода поднимается на высоту электрическими насосами, чтобы оросить поля. Государство будет просто вынуждено дотировать работу насосов в этих двух случаях, чтобы избежать социального взрыва. Вопрос в том, как долго продлится такое состояние. Готово ли правительство постоянно выделять из бюджета средства на заведомо убыточное производство?

Другой пример связан с деятельностью нашей организации. Мы подали в суд на Министерство сельского и водного хозяйства грубейшим образом, нарушившее Закон об особо охраняемых территориях. Через территорию заповедника Бадай Тугай, в котором запрещена любая хозяйственная деятельность, проложен дренажный коллектор, собирающий отравленную воду с полей 3-х районов Каракалпакстана. Мы надеялись, что суд удовлетворит наш иск, так как нарушение закона было слишком явным. Однако суд решил дело не в нашу пользу. Наши апелляционная и кассационная жалобы были отклонены со ссылкой на статьи Закона, которые как раз говорили о нашей правоте. То есть, если выразить суть решения очень коротко, оно прозвучало бы так: Вы не правы, потому, что вы правы!

Такое случилось не потому, что судьи и прокуроры неграмотны, а потому, что они выросли в тоталитарной стране, в которой главенствовала презумпция правоты государства. Рожденный рабом не примет свободы!

6. Возможные пути решения проблемы.

Все проблемы, имеющиеся в мире, связанные с использованием воды, имеют свое подобие в бассейне Арала. Например, и нехватка и избыток воды одновременно; загрязнение и перенаселенность речных долин; разрушенные экосистемы и низкая эффективность водопользования; дискуссии о правах на воду и несоблюдение прав людей, живущих вниз по течению рек. Полностью отсутствует понятие рынка воды, а права Природы не принимаются во внимание. Развал СССР уменьшил возможность интеграции стран Центральной Азии. Существующее недоверие между странами усилилось из-за объявления вод рек как неотделимой собственности каждой из стран.

В результате каждая страна стремится сконцентрировать на своей территории максимальное количество воды. Налицо конфликт вокруг водных ресурсов, несмотря на наличие достаточного количества воды, как для стран, так и для спасения моря.

Международное сообщество предпринимает попытки координировать усилия Центрально- Азиатских стран по решению проблемы Арала. Был подписан ряд совместных деклараций. Был создан также Международный Фонд Спасения Арала с программой действий, основанной на следующих положениях:

- разработка общей водной стратегии;

- создание системы мониторинга;

- повышение эффективности использования воды;

- борьба с бедностью и другими последствиями катастрофы.

Несмотря на хорошее финансирование программ, они продвигаются довольно слабо и, прежде всего, в самой важной части — разработка общей водной стратегии для стран Центральной Азии.

Причин этому много, но наиболее важная — это отсутствие понятия рынка в области совместного использования природных ресурсов даже среди тех, кто как раз и разрабатывает данную стратегию. Дело в том, что правительства стран Центральной Азии направили в МФСА бывших министров или заместителей, бывших главных специалистов — водников. То есть это именно те люди, чья деятельность и привела к катастрофе. Их прежний опыт основывался на пренебрежении рыночными законами, на игнорировании прав Природы, на лозунге

Советское правительство заранее согласилось с гибелью моря и вовлечением сибирских вод. Сейчас невозможно преодолеть этот «советский» стереотип мышления. Самый яркий пример такого стереотипа — это проект Туркменистана по строительству водохранилища на севере Каракумов, так называемое «Озеро золотого века». Предполагаемый объем 132 куб. км, площадь 3460 кв. км, и стоимость 4 миллиарда долларов.

Эксплуатация подобного озера (Сарыкамышское) в прошлом продемонстрировала, что очень часто пресная вода из Амударьи попадает в озеро, хотя планировалось сбрасывать туда только дренажные воды.

Строительство нового озера тревожит население, проживающее в нижнем течении Амударьи, а именно — жителей Узбекистана. Чтобы избежать серьезных конфликтов, необходимо начать диалог как в рамках МФСА, так и между правительствами Узбекистана и Туркменистана.

Должна быть проявлена политическая воля, чтобы найти решения в каждом конкретном случае, но подобные проблемы возникают слишком часто, поэтому диалог должен основываться на едином скоординированном понимании водораспределения в регионе всеми заинтересованными сторонами.

Общая концепция должна основываться на рыночных законах с учетом не только интересов населения, но и интересов Природы. Однако некоторые политики и ученые из Кыргызстана и Таджикистана понимают рынок довольно своеобразно. Они рассматривают свои страны как хозяев водных ресурсов бассейна Арала по причине формирования притоков Аму и Сырдарьи на их территориях. Они предполагают продавать воду нижележащим странам. Нижележащие Узбекистан, Казахстан и Туркменистан категорически не согласны с этой идеей. Эти страны также претендуют на воду рек как на собственность и предпринимают политические и экономические меры давления на горные страны, чтобы избежать денежных взаимоотношений вокруг водных ресурсов.

Тем не менее, в позиции этих горных стран имеется рациональное зерно, которое можно использовать.

Одним из участников рынка является владелец товара, который несет полную ответственность за качество, количество и своевременность доставки своего товара.

Если бы эти горные страны, претендующие на роль единоличных хозяев воды, смогли бы соответствовать требованиям к хозяевам товара на рынке, то с их амбициями можно было бы согласиться.

Они были бы ответственны за состояние ледников, в которых формируется запас воды; за состояние русел рек, по которым вода будет транспортироваться к потребителям; за качество поставляемой воды, независимо от того, где живет потребитель — ниже или выше по течению реки.

Xозяин воды должен быть ответственен за последствия наводнений и обязан выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Xозяин должен ответить за опоздание с доставкой воды и компенсировать ущерб, нанесенный потребителю изза этого. То есть хозяин должен следовать всем пунктам контракта, подписанного с потребителем.

Xозяин воды должен быть способен выполнить контракт в любом случае, даже в случае смены правительства тем или иным путем. Если вышеупомянутые условия не могут быть выполнены, то эта страна не может исполнять роль хозяина данного ресурса. Последнее условие наиболее сложно выполнимо. У стран ниже по течению нет никаких гарантий, что оно будет выполнено, поэтому права хозяина воды должны быть возложены на некий нейтральный институт, не принадлежащий никакой из заинтересованных стран, на некое подобие транснациональной корпорации. Признание такой корпорации хозяином воды будет также нелегкой задачей. Для стран, ставших независимыми только недавно, невозможно даже представить, что некая компания будет хозяином рек на их территориях. Например, в 1992 году мы получили ответ от Президента Акаева в связи с нашим предложением создать такую корпорацию. Он подчеркнул невозможность для его страны передачи прав собственности на воду. Другие Президенты промолчали.

В настоящее время мы готовим новое предложение по принадлежности рек. Мы определяем реки как собственность Природы и обращаемся к странам Центральной Азии с предложением отразить это законодательно в конституциях. Такое осознание позволит рассматривать Природу как равноправного партнера в экономике, а вышеупомянутую корпорацию представлять как исполнительный орган Природы в человеческом сообществе. В этом случае часть прибыли, получаемой человеком в результате эксплуатации рек, будет направляться на восстановление рек, что будет гарантировать экологическую безопасность в регионе.

Нами разработаны все части предлагаемой структуры и все шаги по его внедрению. Эта структура будет способна решить множество проблем на основе экономической интеграции стран путем создания логических денежных циркуляций.

Основываясь на бассейновом принципе, эта новая структура будет служить инициатором будущего объединения людей, живущих вдоль единой реки. Мы дали имя этой структуре: «Эколого-экономическая единица Биосферы» (ЕЕиВ). Такая ЭЭЕБ может быть построена вдоль любой реки, но легче всего ее создать в бассейне реки, целиком принадлежащей одному государству.

7. Далекое и ближайшее будущее.

Теперь вы можете видеть, как далеко между собой находятся наша реальная жизнь и наши мечты. Я далек от мысли, что при моей жизни проблема Арала будет решена. Если он погибал в течении 50-ти лет, то и на восстановление уйдет не меньше. Тем не менее, мы будем бороться за свое будущее и надеемся на помощь всего мирового сообщества, в том числе и Австралии. У них схожая с нашей природа, много пустынь, большой опыт в ирригации и борьбе с последствиями человеческого вмешательства в природу. Почему бы не попробовать объединить усилия и решить проблему достойным для человека 21 века путем?

АРАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПАСЕН И ВОССТАНОВЛЕН!

Союз Защиты Арала и Амударьи, г. Нукус.

‹ Часть 2 Бассейновые подходы Бассейновый совет — механизм консолидации власти и общественности ›

Материал в разделах:

- Российская федерация

- Бассейновый подход

Пути решения проблемы

Международный Фонд спасения Арала, созданный еще в 199 году, пытается решить проблему. Предложены такие варианты, как:

- сокращение орошения полей;

- смена сельскохозяйственных культур на те, что требуют меньше воды;

- строительство дамбы в Казахстане;

- переброска небольшого стока сибирских рек в бассейн Аральского моря.

После строительства дамбы уровень воды в Арале стал расти, в нем вновь появилась рыба, некоторое количество птиц и животных вернулись в места своего прежнего обитания. Мировая общественность надеется, что реки вновь начнут наполнять Арал, и он постепенно, год за годом, начнет возрождаться.

Восстановление Аральского моря

Филип Миклин, Николай Аладин «В мире науки» №7, 2008

Об авторах

За последнее десятилетие Филип Миклин

(

Philip Micklin

) и

Николай Васильевич Аладин

провели несколько полевых изысканий в районе Аральского моря. Миклин — почетный профессор географии в Университете Западного Мичигана, США. Аладин руководит лабораторией солоноватых вод в Зоологическом институте РАН, г. Санкт-Петербург, РФ.

Деградация Арала

Почти весь приток воды в Аральское море обеспечивается реками Амударья и Сырдарья. На протяжении тысячелетий случалось, что русло Амударьи уходило в сторону от Аральского моря (к Каспию), вызывая уменьшение размеров Арала. Однако с возвращением реки Арал неизменно восстанавливался в прежних границах. Сегодня на интенсивное орошение полей хлопчатника и риса уходит значительная часть стока этих двух рек, что резко сокращает поступление воды в их дельты и, соответственно, в само море. Осадки в виде дождя и снега, а также подземные источники дают Аральскому морю намного меньше воды, чем ее теряется при испарении, в результате чего водный объем озера-моря уменьшается, а уровень солености возрастает.

Деградация Арала. Изображение: «В мире науки»

В Советском Союзе ухудшающееся состояние Аральского моря скрывалось десятилетиями, вплоть до 1985 г., когда М.С. Горбачев сделал эту экологическую катастрофу достоянием гласности. В конце 1980-х гг. уровень воды упал настолько, что все море разделилось на две части: северный Малый Арал и южный Большой Арал. К 2007 г. в южной части четко обозначились глубокий западный и мелководный восточный водоемы, а также остатки небольшого отдельного залива.

Чрезмерный забор воды для полива сельскохозяйственных угодий превратил четвертое в мире по величине озеро-море, прежде богатое жизнью, в бесплодную пустыню.

Объем Большого Арала сократился с 708 до всего лишь 75 км3, а соленость воды возросла с 14 до более чем 100 г/л. С распадом СССР в 1991 г. Аральское море оказалось поделенным между вновь образованными государствами: Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом, был положен конец грандиозному советскому плану по переброске сюда вод далеких сибирских рек, и развернулась конкуренция за обладание тающими водными ресурсами.

Основные положения

- В 1960 г. Аральское море в Центральной Азии было четвертым крупнейшим озером мира, а к 2007 г. оно уменьшилось до 10% от своих прежних размеров. Интенсивный и неэкономный полив пустынных земель вдоль рек Амударья и Сырдарья, питающих Арал, превратил приток в него пресной воды в ручейки.

- От прежнего моря остались три крупных водоема, и в двух из них вода настолько соленая, что даже исчезла рыба. Не стало и некогда процветавшего рыболовного флота. Бывшие прибрежные города поразил хозяйственный кризис. Открылись огромные участки сухого морского дна; ветер поднимает в воздух соль и ядовитые вещества, разнося их по густонаселенным районам, что вызывает у людей серьезные проблемы со здоровьем.

- Тем не менее благодаря построенной в 2005 г. дамбе площадь самого северного из этих водоемов начала быстро увеличиваться, а соленость воды — снижаться. Сейчас здесь восстанавливаются рыбные популяции и заболоченные территории, и одновременно появляются признаки экономического возрождения. Чтобы два больших расположенных южнее водоема окончательно не превратились в мертвую зону, необходимо построить ряд новых гидротехнических сооружений — в том числе на ранее питавшей их реке Амударья. Для осуществления такого плана нужны многомиллиардные средства и трудные политические соглашения и решения.

- Печальную судьбу Арала начинают повторять другие крупные водоемы мира — в первую очередь озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-Си на юге американского штата Калифорния. Опыт, связанный с потерей, а затем с частичным восстановлением Аральского моря, может пойти всем на пользу.

Сухое морское дно

Высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане. Изображение: «В мире науки»

Высыхание Аральского моря имело тяжелейшие последствия. Из-за резкого уменьшения стока рек прекратились весенние паводки, снабжавшие плавни низовий Амударьи и Сырдарьи пресной водой и плодородными отложениями. Число обитавших здесь видов рыб сократилось с 32 до 6 — результат повышения уровня солености воды, потери нерестилищ и кормовых участков (которые сохранились в основном лишь в дельтах рек). Если в 1960 г. вылов рыбы достигал 40 тыс. т, то к середине 1980-х гг. местное промысловое рыболовство попросту перестало существовать, и было потеряно более 60 тыс. связанных с этим рабочих мест. Наиболее распространенным обитателем оставалась черноморская камбала, приспособленная к жизни в соленой морской воде и завезенная сюда еще в 1970-е гг. Однако к 2003 г. в Большом Арале исчезла и она, не выдержав солености воды более 70 г/л — в 2–4 раза больше, чем в привычной для нее морской среде.

Судоходство на Арале прекратилось т. к. вода отступила на многие километры от главных местных портов: города Аральск на севере и города Муйнак на юге. А поддерживать в судоходном состоянии все более длинные каналы к портам оказалось чересчур затратным делом. С понижением уровня воды в обеих частях Арала упал и уровень грунтовых вод, что ускорило процесс опустынивания местности. К середине 1990-х гг. вместо пышной зелени деревьев, кустарников и трав на прежних морских берегах виднелись лишь редкие пучки галофитов и ксерофитов — растений, приспособленных к засоленным почвам и сухим местообитаниям. При этом сохранилась только половина местных видов млекопитающих и птиц. В пределах 100 км от первоначальной береговой линии изменился климат: стало жарче летом и холоднее зимой, снизился уровень влажности воздуха (соответственно сократилось количество атмосферных осадков), уменьшилась продолжительность вегетационного периода, чаще стали наблюдаться засухи.

Ядовитые вещества

Отступившее море оставило после себя 54 тыс. км2 сухого морского дна, покрытого солью, а в некоторых местах еще и отложениями из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, смытых когда-то стоками с местных полей. В настоящее время сильные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Северные и северо-восточные ветры оказывают неблагоприятное воздействие на расположенную южнее дельту реки Амударья — самую плотно населенную, наиболее экономически и экологически важную часть всего региона. Переносимые по воздуху бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур — по горькой иронии, именно орошение полей данных культур довело Аральское море до нынешнего плачевного состояния.

Отходы и пестициды, выброшенные когда-то в воду гавани Аральска, оказались сегодня на самом виду (слева

). Сильные бури (

справа

) разносят ядовитые вещества, а также огромное количество песка и соли по всему региону, уничтожая сельхозкультуры и нанося ущерб здоровью людей. Изображение: «В мире науки»

Как указывают медицинские эксперты, местное население страдает от большой распространенности респираторных заболеваний, анемии, рака горла и пищевода, а также расстройств пищеварения. Участились заболевания печени и почек, не говоря уже о глазных болезнях.

Еще одна, весьма необычная проблема связана с островом Возрождения. Когда он находился далеко в море, Советский Союз использовал его в качестве полигона по испытанию бактериологического оружия. Возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин проверялись здесь на лошадях, обезьянах, овцах, ослах и других лабораторных животных. В 2001 г. в результате ухода воды остров Возрождения соединился с материком с южной стороны. Медики опасаются, что опасные микроорганизмы сохранили жизнеспособность, а зараженные грызуны могут стать их распространителями в другие регионы. Кроме того, опасные вещества могут попасть в руки террористов.

Надежда на северный Малый Арал

Восстановление всего Аральского моря невозможно. Для этого потребовалось бы в четыре раза увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем 13 км3. Единственным возможным средством могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. Однако четыре из пяти прежних советских республик в бассейне Аральского моря (за исключением Казахстана) намерены увеличить объемы полива сельхозугодий — в основном, чтобы прокормить растущее население. В данной ситуации помог бы переход на менее влаголюбивые культуры, например замена хлопчатника озимой пшеницей, однако две главные водопотребляющие страны региона — Узбекистан и Туркменистан — намерены продолжать выращивать именно хлопок для продажи за рубеж. Можно было бы также значительно усовершенствовать существующие оросительные каналы: многие из них представляют собой обыкновенные траншеи, через стенки которых просачивается и уходит в песок огромное количество воды. Модернизация всей системы орошения помогла бы ежегодно сберегать порядка 12 км3 воды, однако обошлась бы в $16 млрд. Пока что у стран бассейна Аральского моря нет на это ни денег, ни политической воли.

Несмотря на обширный водосборный бассейн (вверху

), Аральское море почти не получает воды из-за оросительных каналов, которые, как показывает фото внизу, забирают воду из Амударьи и Сырдарьи на протяжении сотен километров их течения по территории нескольких государств. В числе прочих последствий — исчезновение многих видов животных и растений. Изображение: «В мире науки»

Казахстан, тем не менее, предпринял попытку хотя бы частично восстановить северный Малый Арал. В начале 1990-х гг. была сооружена земляная дамба — с тем, чтобы препятствовать оттоку воды на юг, где она напрасно терялась из-за испарения. Несмотря на то что в результате катастрофического прорыва в апреле 1999 г. дамба была разрушена, предпринятая попытка показала принципиальную возможность поднять уровень воды и уменьшить ее соленость. Казахстан и Всемирный банк выделили на решение данной проблемы $85 млн. Главным элементом нового сооружения, законченного в ноябре 2005 г., стала гораздо более мощная земляная дамба длиной 13 км, включающая бетонную плотину с гидротехническим затвором для регулирования пропуска воды. Большой объем стока реки Сырдарья следующей зимой положил начало восстановлению северного Малого Арала. В результате за какие-то восемь месяцев уровень воды поднялся здесь с 40 до 42 м выше уровня Мирового океана — до рассчитанной заранее высоты. Площадь водной поверхности увеличилась на 18%, а соленость воды, начав примерно с 20 г/л, постоянно снижалась и сегодня достигла уровня 10 г/л. Рыбаки вновь начали вылавливать представителей различных видов рыб — включая столь ценных, как судак и сазан.

13-километровая дамба и плотина с гидротехническим затвором (вверху

), построенные Казахстаном в 2005 г., спасли Малый Арал, прекратив отток воды по пересыхающим, ведущим в никуда каналам. С тех пор наблюдается повышение уровня воды и рост рыбных популяций (

внизу

). Гидротехнический затвор, законченный в ноябре того же года, позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования уровня водоема. Уже к следующему лету вода в Малом Арале поднялась на 2 м. Изображение: «В мире науки»

Возвращение к благополучию

Показатели восстановления за 2007 г. (после завершения дамбы в 2005 г.). Изображение: «В мире науки»

Авторы данной статьи ожидают, что соленость воды в Малом Арале со временем установится в пределах 3–14 г/л, в зависимости от места. При таких показателях должны будут восстановиться и многие другие местные биологические виды (хотя почти повсеместно исчезнет морская камбала). Продолжится и общее восстановление водоема. Например, если путем усовершенствования системы орошения увеличить средний годовой сток Сырдарьи до 4,5 км3, то вода в Малом Арале стабилизируется на уровне около 47 м. В этом случае береговая линия расположилась бы в 8 км от прежнего крупного портового города Аральск — достаточно близко, чтобы провести дноуглубительные работы и привести в рабочее состояние старый канал. По нему крупные рыболовные суда могли бы опять выходить в море, и возобновилось бы судоходство. Дальнейшее уменьшение солености воды должно благоприятным образом сказаться на состоянии прибрежных плавней и на численности рыбы. Кроме того, мог бы увеличиться отток воды в водоемы южного Большого Арала, способствуя их восстановлению. Осуществление подобного плана потребовало бы сооружения гораздо более длинной и высокой дамбы, а также реконструкции имеющегося гидротехнического затвора. Впрочем, еще не ясно, есть ли у Казахстана средства и желание браться за осуществление этого проекта. Пока что в стране размышляют о способах решения гораздо более скромной задачи: как приблизить Арал к Аральску.

План для южного Большого Арала

Возвращение рыбы в Малый Арал дает рыбакам из близлежащих селений средства к существованию. Изображение: «В мире науки»

Большой Арал переживает нелегкие времена: он продолжает быстро мелеть. Мелководный водоем на востоке и более глубокий западный водоем соединяет сейчас лишь длинный узкий канал, и нет уверенности в том, что он однажды полностью не пересохнет. По нашим оценкам, если страны, через которые протекает Амударья, ничего не изменят, то изолированный восточный водоем при нынешней скорости поступления грунтовых вод и испарения, может стабилизироваться на площади 4300 км2. При этом его средняя глубина составила бы 2,5 м, а соленость воды превысила бы 100 г/л, возможно даже достигла 200 г/л. Единственными обитателями такой среды смогли бы стать ракообразные артемии и бактерии.

Судьба западного водоема зависит от притока грунтовых вод. Один из авторов этой статьи (Аладин) заметил на западных береговых уступах многочисленные пресноводные родники. По нашим тщательным расчетам, этот водоем должен сохранить площадь около 2100 кв. км. Он будет оставаться относительно глубоководным, имея местами глубину 37 м, однако соленость его воды будет значительно превышать 100 г/л.

Способствовать восстановлению западного водоема могло бы крупномасштабное строительство ряда гидротехнических сооружений. Пригодится и один старый план восстановления всего Аральского моря, корректировку которого произвел недавно Миклин. Поскольку данный проект не подвергался тщательной оценке, стоимость его осуществления неизвестна, однако речь может идти о значительных средствах. Он предусматривает довольно умеренное увеличение объема стока Амударьи путем рациональных усовершенствований системы орошения в водосборном бассейне реки. Важным элементом плана является также восстановление местных камышовых плавней.

Заработал и рыбозавод в городе Аральск, способствуя росту местной экономики. Изображение: «В мире науки»

Подобная работа, начатая в конце 1980-х гг. в Советском Союзе, продолжена сегодня Узбекистаном. В настоящее время уже можно говорить о минимальных успехах в восстановлении биологического разнообразия водоемов, рыболовства и природной фильтрации сточных вод с помощью водной растительности (прежде всего камыша), однако быстрого решения проблемы не существует. Высыхание Аральского моря продолжалось на протяжении более чем 40 лет. Для осуществления долгосрочных, экологически рациональных решений потребуются не только крупные капиталовложения и технические инновации, но также коренные политические, социальные и экономические преобразования.

Сокращение и рост размеров улова (т). Изображение «В мире науки» Виды рыбы в улове (осень 2007 г., в порядке убывания) 1. Карп 2. Аральский лещ 3. Аральская плотва 4. Судак 5. Камбала 6. Аральский красногубый жерех 7. Аральская белоглазка 8. Серебряный карась 9. Чехонь 10. Щука 11. Окунь 12. Красноперка 13. Аральская шемая 14. Сом 15. Змееголов 16. Туркестанский язь

Урок для всего мира

Еще недавно многие эксперты считали Аральское море безвозвратно потерянным. Однако успехи в восстановлении северного Малого Арала показывают, что значительные по размеру участки этого водоема вполне могут снова стать экологически и экономически продуктивными. История Аральского моря — не только наглядный пример способности современного технологического общества губить мир природы и самих людей. Она же демонстрирует огромные возможности человека в деле восстановления окружающей среды. В мире существуют другие крупные водоемы, которые начинают повторять печальную судьбу Аральского моря, — в частности, озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-Си на юге американского штата Калифорния. Надеемся, что полученный урок был всеми хорошо усвоен, и из него теперь будут сделаны правильные выводы.

Люди способны быстро разрушать природную среду, однако ее восстановление является долгим и тяжелым процессом. Прежде чем предпринимать какие-либо активные действия, проектировщики должны внимательно оценить все возможные последствия крупномасштабного вмешательства в ту или иную природную систему, чего в Советском Союзе сделано не было.

: Значительную часть объема воды для орошения забирает хлопчатник. Переход на выращивание менее влаголюбивых культур — таких как озимая пшеница — мог бы сберегать воду, столь необходимую для возрождения Аральского моря. Однако здешние страны делают упор на продажу хлопка за рубеж.

Справа

: Потребление воды сельхозкультурами (кол-во осадков и оросительной воды на сезон, мм). Изображение: «В мире науки»

Отсутствие сегодня серьезных проблем — не гарантия на будущее. Орошение сельхозугодий в течение многих столетий было широко распространено в бассейне Аральского моря и не наносило серьезного ущерба озеру-морю вплоть до 1960-х гг., когда дальнейшее расширение оросительной сети вывело из равновесия гидрологическую систему всего региона.

Мертвая рыба тилапия устилает берег озера Солтон-Си в американском штате Калифорния — из-за неумеренного забора воды для орошения полей вода в нем становится все солонее. Рассматриваются различные планы по опреснению этого озера. Изображение: «В мире науки»

Следует остерегаться поспешных шагов в решении сложных экологических и социальных проблем. Несмотря на то что значительное сокращение масштабов выращивания хлопчатника могло бы увеличить приток воды в море, это нанесло бы ущерб национальной экономике, вызвав безработицу и недовольство общества. Принимаемые решения требуют не только финансирования и инновационного подхода — они должны быть политически, социально и экономически обоснованы.

Природная среда обладает поразительной способностью к восстановлению, поэтому не стоит терять надежду и прекращать попытки ее спасти. В свое время многие эксперты считали Аральское море обреченным, однако сегодня значительные его участки можно считать экологически восстановленными.

Помочь в восстановлении западного водоема Большого Арала могло бы создание ряда гидротехнических сооружений и сокращение потерь воды в оросительных каналах. Осуществление данного плана улучшит местный климат и создаст благоприятные условия для обитания птиц и водоплавающих млекопитающих. Отток в восточный водоем постепенно опреснял бы воду в западном водоеме, поскольку из последнего выносилось бы больше соли, чем поступало; соленость воды в нем могла бы, наверное, опуститься ниже 15 г/л, позволив вернуться сюда рыбе. В воде восточного водоема, ставшей сверхсоленой, смогли бы теперь жить лишь ракообразные из рода артемия и бактерии. Площадь Малого Арала продолжала бы увеличиваться, возрождая промышленное рыболовство и судоходство из Аральска.

В результате бурного развития орошения с 1960-х гг. озеро Чад в Африке уменьшилось до 1/10 своих прежних размеров. Фермеры, пастухи и местные жители из четырех прилегающих к озеру стран нередко яростно сражаются между собой за остатки воды (справа, голубой цвет

), а глубина озера составляет сегодня всего лишь 1,5 м. Изображение: «В мире науки»

1) Hydrobiology of the Aral Sea. Edited by Nikolay V. Aladin et al. Dying and Dead Seas: Climatic vs. Anthropic Causes. NATO Science Series IV: Earth and Environmental Sciences. Vol. 36. Kluwer, 2004. 2) The Aral Sea Disaster. Philip Micklin in Annual Review of Earth and Planetary Sciences. Vol. 35, pages 47–72; 2007.

Источник