География : Белое море

Белое море относится к внутренним морям Северного Ледовитого океана, то

есть, оно расположено в северном полушарии, почти со всех сторон оно

ограничено сушей и только с северной стороны от Баренцева моря его отделяет

водная граница, проведенная через мыс Святой нос на Кольском полуострове и

мыс Канин нос. Белое море представляет собой глубоко врезавшийся в материк

океанский залив. Эта глубокая впадина котловинного («ковшового») типа в

отдаленные геологические эпохи была покрыта ледником.

Это единственное арктическое море, почти полностью лежащее к югу от

полярного круга. Лишь самые северные районы моря находятся в пределах

Акватория белого моря простирается от 63°47′ до 68°4′ северной широты.

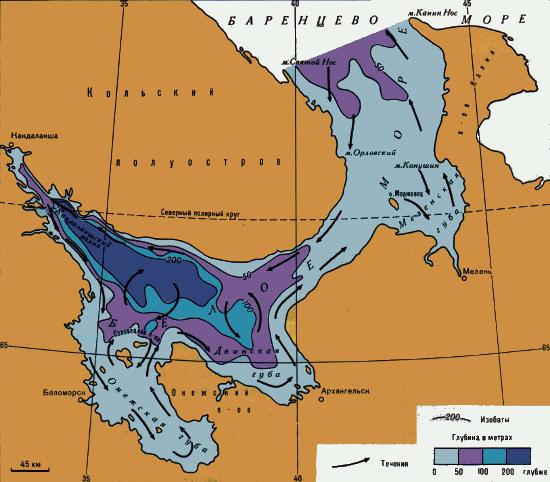

Площадь ее—около 90 тысяч квадратных километров. Средняя глубина порядка 67

м, наибольшая-365 м. Рельеф дна неровен и сложен. Крупные заливы Белого

моря — : Мезенский на востоке, Двинской и Онежский на юге и Кандалакшский,

врезающийся в материк глубокой и узкой полосой, на северо-западе. Самый

глубокий район моря — Кандалакшский залив. Берег этого залива скалистый,

много узких длинный бухт и островков. Дно Горла представляет собой

подводный желоб глубиной около 50 м. Наиболее мелководная часть моря —

северная, глубины здесь не превышают 50 м, причем дно очень неровное,

особенно у Канинского берега и входа в Мезенский залив. Крупные острова

Белого моря — Соловецкий архипелаг на западе, о. Моржовец на севере и о.

Мудьюгский на юго-востоке. Наиболее крупные реки, впадающие в Белое море —

Северная Двина, Мезень, Выг, Кандалакша, Кемь, Варзуга, Поной и Онега.

Берега моря носят названия: Терский, Кандалакшский и Карельский—на северо-

западе, западный берег Онежского залива, называемый Поморским берегом

(район от Кеми до Онеги), имеет изрезанную береговую линию, Летний—на юге и

Зимний—на востоке. Летний берег мощным, широким языком вдается в море в

направлении на северо-запад, к Соловецким островам, отделяя Онежский залив

Хотя в древности Белое море и называлось Студеным, климат его побережья

более континентальный, чем, например, климат Мурманского берега.

Окруженность сушей, отсутствие холодных течений и господство ветров с

океана, несущих теплые воздушные потоки, — таковы основные факторы,

смягчающие суровый климат. Практически во всех районах Белого моря в

течение всего года не бывает продолжительно устойчивой погоды, что

обусловлено переменным влиянием океанических и континентальных воздушных

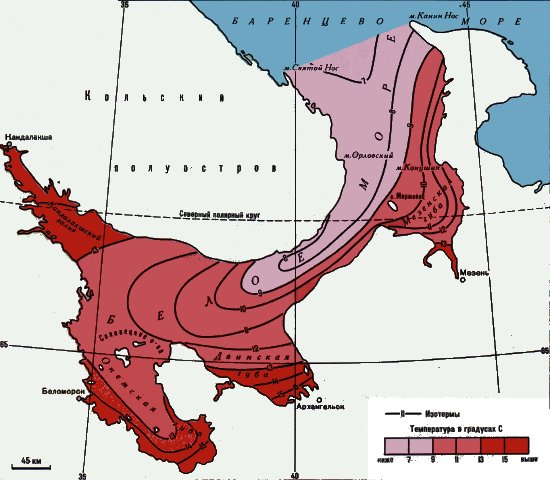

Температура воды Белого моря на поверхности (вблизи берегов) летом, иногда

достигает даже 18 — 20°. Летом температура воды в южной части Белого моря

выше, чем в северной его части. Но остывание воды начинается в южной части

раньше, чем в северной, и в середине осени температура воды в обеих частях

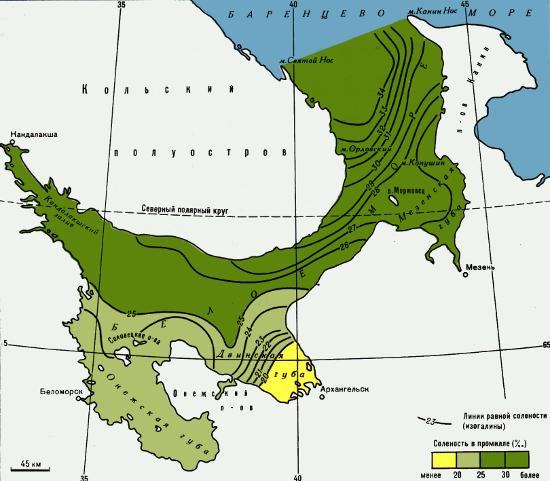

моря уравнивается. Соленость воды в разных районах Белого моря также

различна. Она несколько ниже средней солености океана, 27,5-28%o. В

некоторых местах она сравнительно невелика из-за сильного опреснения по

средствам поступления речных вод в других—достигает значительных величин,

тк отмечается активный обмен вод Белого и Баренцего морей. Около

поверхности преобладает сток из Белого моря, а на глубине – в обратном

направлении. Поэтому в Белом море на глубине вода не только более соленая

(30%0) но и более холодная. Приливы имеют правильный полусуточный характер.

Скорость прилива 0,1- 4 м/сек. Наибольшая величина приливов (около 7 м)

наблюдается в Мезенском заливе.

Наиболее сильное волнение моря (4-5 баллов и более) наблюдается в октябре-

ноябре в северной части моря и в Горле. Небольшие размеры моря не позволяют

развиться крупным волнам — в Белом море преобладают волны высотой до 1 м.

Лето на Белом море прохладное и умерено влажное. При преобладающих северо-

восточных ветрах температура воздуха в июле в среднем равна 8-10ос.

Проходящие над Баренцевым морем циклоны могут изменить направление

беломорских ветров и повысить температуру до 12-13ос. В те дни, когда над

северо-восточной Европой устанавливается антициклон, над морем преобладают

юго-восточные ветра и солнечная погода, температура воздуха повышается в

среднем до 17-19ос, а в южной части моря может достигать и 30 С. Летом

температура воды на поверхности достигает 13-16ос, толщина прогретого слоя

30-40 м, начиная с этих глубин, наблюдается сначала скачкообразное, а потом

плавное падение температуры до -1.4ос на горизонтах 100 м и более.

Прозрачность воды 10 — 20 м летом и до 40 м зимой.

Зима на Белом море продолжительная и суровая.

С наступлением зимы море, постепенно остывая, отдает суше тепло. Отепляющая

роль моря сказывается и в сравнительно высокой (-9,4 или -9,6°С) средней

температуре января. С февраля отепляющее влияние моря, к этому времени уже

остывшего, уменьшается, и климат принимает более континентальный характер;

февраль—самый холодный месяц (средняя температура -15,2°С). Однако при

вторжении теплого воздуха с Атлантики температура воздуха повышается до -6

— -7оС, а смещение в район моря антициклона из Арктики вызывает похолодание

до -24 —26оС и ниже. Зимой в заливах температура воды на поверхности равна

-0,5оС, с глубиной она опускается до -3оС.

В апреле—мае остывшее море интенсивно отдает холод, играя по отношению к

суше охлаждающую роль, поэтому средняя температура этих месяцев (-2,1° в

апреле и +3,7°С в мае) невысока. В северных частях весной и летом частые

Фауна Белого моря, хотя она и беднее других северных морей, исключительно

интересна и своеобразна из-за своего смешанного характера и относится к

умеренно-арктической. На безлесных скалах островов располагаются

разнообразные по видовому составу птичьи базары — здесь гнездятся бакланы,

чайки, крачки и другие. Особенно много здесь бакланов — в августе в гнездах

сидят птенцы разных возрастов.

. Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал поросла

мягкими кораллами, актиниями, губками и гидроидами. В щелях и между камнями

ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки. Из рыб часто встречается

зубатка, морской окунь, камбала и рыба-пиногор. Можно увидеть раков-

отшельников и редчайшую офиуру с экзотическим названием -голова горгоны.

Белое море не богато островами. Соловецкие острова—крупнейший архипелаг

беломорского бассейна. Они находятся в сравнительно мелководной западной

половине моря, при входе в Онежский залив, образуя западный и восточный

проходы в него. Соловецкие острова расположены в районе, где господствует

сточное течение вод реки Онеги и Онежского залива, идущее от устья Онеги к

северу вдоль Летнего берега, затем огибающее Соловецкие острова с поворотом

к востоку, вокруг северо-западной оконечности летнего берега. Эта часть

Белого моря не только более мелководна, но и более тепловодна, чем другие

его районы. В летние месяцы морская вода у Соловецких берегов хорошо

Несколько слов о ледовом режиме моря, играющем роль одного из важных

климатообразующих факторов в этом районе. Как известно, Белое море сплошь

не замерзает: вокруг всех участков суши образуется полоса ледового припая,

ширина которой хотя и зависит от ветров, температурного режима и других

причин, но не бывает меньше нескольких километров. Опоясывая все участки

суши, припай оставляет незамерзшей, свободной ото льда часть моря;

многолетними наблюдениями установлено, что ширина этой полосы воды между

материком и островами и в самые суровые зимы оставалась постоянной.

Сплошная полоса ледового припая окружает зимою и Соловецкие острова. В

ноябре замерзают залив благополучия и малые бухты, а открытая часть залива

и рейд заполнены подвижным льдом. Незамерзающая полоса на море между

материковым и островным припаем является причиной того, что на протяжении

многих веков Соловецкие острова с ноября по май оказывались совершенно

отрезанными от внешнего мира.

Использование вод Белого моря:

Для России, и для республики Карелия в частности, Белое море имеет

Навигационный период с половины мая по

Балтийскому и Волго-Балтийскому каналам Петрозаводск стал портом пяти

морей: Белого, Каспийского, Балтийского, Азовского, Чёрного. Путь

Белое море — Беломорско-Балтийский канал — Онежское озеро —

Балтийское море пропускает через себя огромное количество торговых,

грузовых и пассажирских судов. Белое море до основания Санкт —

Петербурга служило единственным водным путем для торговли с Западной

Европой, с которой здесь начались сношения в 1553 году, когда в устье

Северной Двины прибыл на корабле англичанин Ченслер. С основанием

Петербурга беломорский путь утратил свое значение и снова оживает с

развитием пароходства и с проведением железная дорога к городу

Архангельску. Портов на Белом море шесть: г. Архангельск при устье С.

Двины, Онега, Мезень, Кемь, поселок Сумы и с. Сороцкое (Сороки).

Ежегодно приходит до 800 иностранных судов (около 400 тыс. тонн),

большей частью порожние, уходит до 700 судов (350 тыс. т.), большей

частью с грузом. Ввоз до 3 милл. пуд. (каменный уголь, машины); вывоз

27 милл. пуд.; лес и лесной материал в Англию, хлеб (мука ржаная) в

Норвегию, лен, пакля, сало, кожи и др. из Архангельска срочное

пароходство вдоль Мурманского берега до Норвегии и к Соловецким

. Биологические ресурсы Белого моря широко используются в пищевой

промышленности. Обширное рыболовство (до 600 т. пуд.); ловится:

сельдь, семга, треска, навага, корюшка и др. Значительные морские

промыслы — у Терского берега бьют тюленей (лысунов); на Севере много

собирают яиц и бьют диких птиц — чаек, гавок (гагачий пух).

Рыболовство в Белом море развито как на любительском уровне, так и в

Особое внимание стоит

уделить Соловецким островам. Это неповторимый и завораживающий своей

красотой памятник русской истории. Здесь проводятся многочисленные

На острове Большой Жужмуй находится ещё один объект паломничества

туристов. Это двадцатиствольная сосна. Она является памятником природы и

находится под охраной.

Также на Белом море развито дайвинг – сафари. Кроме увлекательных

погружений в различных местах, во время поездки организуются наземные

экскурсии по беломорским островам.

Белое море во всех отношениях является важным объектом для России и

студентка 1 курса

1. Материалы сайта www.jasminka.boom.ru

2. «Младшим школьникам о природе Карелии», Бабакова Т. А., Момотова А.

П., Петрозаводск: Карелия, 1988 – 213 с.

3. Малый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

Источник

База знаний

Территория

Белое море — единственное из морей Северного Ледовитого океана, которое почти целиком лежит к югу от Полярного круга. Непростое по очертаниям береговой линии, Белое море глубоко врезано в континент. Оно имеет естественные сухопутные границы, и только от Баренцева моря его отделяет условная граница — линия м. Святой Нос на Кольском п-ове — м. Канин Нос.

Белое море относится к внутренним морям. Его площадь равна 90,1 тыс. км 2 , объем — 6 тыс. км 3 , средняя глубина — 67 м, наибольшая глубина — 350 м.

Разные по внешним формам и ландшафтам берега Белого моря имеют местные названия — Летний берег, Зимний берег, Терский берег и т.п. и относятся к различным геоморфологическим типам.

Ландшафты Белого моря

По форме береговой линии и характеру рельефа дна в море выделяется семь районов: Воронка, Горло, Бассейн и заливы: Мезенский, Двинский, Онежский и Кандалакшский.

Климат

Климат Белого моря переходный от океанического к материковому. Зима продолжительная и суровая. В это время над северной частью европейской территории России устанавливается обширный антициклон, а над Баренцевым морем развита интенсивная циклоническая деятельность. В связи с этим на Белом море дуют преимущественно юго-западные ветры со скоростью 4—8 м/с. Они несут с собой холодную пасмурную погоду со снегопадами. В феврале среднемесячная температура воздуха почти во всем море — 14—15°, и только в северной части под влиянием воздушных масс, приносимых с Атлантического океана, она повышается до —9°. При значительных вторжениях относительно теплого воздуха с Атлантики наблюдаются юго-западные ветры, и температура воздуха повышается до –6—7°. Смещение в район Белого моря антициклона из Арктики вызывает северо-восточные ветры, похолодание до –24—26°, а иногда и очень сильные морозы.

Лето прохладное и умеренно влажное. В это время над Баренцевым морем устанавливается антициклон, а к югу и юго-востоку от моря развивается интенсивная циклоническая деятельность.

При такой синоптической обстановке над морем преобладают северо-восточные ветры силой 2—3 балла. Небо покрывается облаками, часто выпадают сильные дожди. Температура воздуха в июле равна в среднем 8—10°. Проходящие над Баренцевым морем циклоны меняют направление ветра над Белым морем на западное и юго-западное и вызывают повышение температуры воздуха до 12—13°. Когда же над Северо-Восточной Европой устанавливается антициклон, над морем дуют в основном юго-восточные ветры, и устанавливается ясная, солнечная погода. Температура воздуха повышается в среднем до 17—19°, а в отдельных случаях в южной части моря она может достигать и 30°. Однако летом все же преобладает пасмурная и прохладная погода. Таким образом, на Белом море в течение почти всего года не бывает продолжительной устойчивой погоды, а сезонная смена преобладающих ветров носит муссонный характер.

Температура воды и солёность

Структура вод Белого моря формируется под влиянием главным образом опреснения материковым стоком и водообмена с Баренцевым морем, а также приливного перемешивания (особенно в Горле и Мезенском заливе) и зимней вертикальной циркуляции. Здесь выделяются баренцевоморские воды (в чистом виде представлены только в Воронке), опресненные воды вершин заливов, воды верхних слоев Бассейна, глубинные воды Бассейна, воды Горла.

В мелководных (до глубин 50 м) частях моря установлено существование двух водных масс. В глубоких районах Бассейна и Кандалакшского залива прослеживаются поверхностная водная масса, существенно прогретая и опресненная летом; промежуточная (с температурой –0,7—1° и соленостью 28,5—29‰); глубинная (высокосоленая, с температурой, близкой к температуре замерзания). Отмеченная структура вод — характерная гидрологическая особенность Белого моря.

Распределение температуры воды на поверхности и по глубине характеризуется большим разнообразием и значительной сезонной изменчивостью.

Зимой температура воды на поверхности равна температуре замерзания, т. е. –0,5—0,7° в заливах, –1,3° — в Бассейне и достигает –1,9° в Горле и северной части моря. Эти различия связаны с величиной солености.

В Кандалакшском заповеднике

Весной после освобождения моря ото льда поверхность воды быстро нагревается. Летом лучше всего прогрета поверхность сравнительно мелководных заливов. Температура воды на поверхности Кандалакшского залива в августе равна в среднем 14—15°, в Бассейне 12— 13°. Самая низкая температура на поверхности наблюдается в Воронке и Горле, где в результате сильного перемешивания температура понижается до 7—8°.

Осенью море быстро охлаждается, и пространственные различия температуры сглаживаются.

Зимой температура, близкая к поверхностной, сохраняется до 30—45 м, далее она несколько повышается до горизонта 75—100 м. Наличие теплого промежуточного слоя — характерная черта Белого моря. Ниже его температура понижается, а с горизонтов 130—140 м до дна становится равной –1,4°. Весной поверхность моря прогревается до горизонта 20 м. Отсюда температура резко понижается (до отрицательных величин) до горизонта 50—60 м.

Температура воды на поверхности Белого моря летом

Летом толщина прогретого слоя увеличивается до 30—40 м, температура мало отличается от поверхностной. С этих горизонтов температура понижается вначале скачкообразно, а затем более плавно, и на горизонте 130—140 м она достигает –1,4°.

Осенью охлаждение распространяется до горизонтов 15—20 м, и температура в этом слое выравнивается. Отсюда и до горизонтов 90—100 м температура воды несколько выше, чем в поверхностном слое, так как в подповерхностных (20— 100 м) горизонтах еще сохраняется тепло, накопленное за лето.

Впадающие в Белое море реки ежегодно приносят в среднем около 215 км 3 пресной воды. Более 3 /4 всего стока приходится на реки, впадающие в Онежский, Двинский и Мезенский заливы. В многоводные годы Северная Двина вносит около 170 км 3 , Мезень — 38, Онега — 27 км 3 воды в год. Впадающие на западном побережье Кемь дает 12 км 3 и Выг — 11 км 3 воды в год. Другие реки дают всего 9% стока.

Большие реки весной сбрасывают 60—70% воды. В связи с естественной зарегулированностью озерами многих малых рек побережья распределение их стока в течение года происходит более или менее равномерно. Максимум стока наблюдается весной и составляет 40% годового стока. Для моря в целом максимальный сток приходится на май, минимальный — на февраль — март.

Пресные воды, поступающие в Белое море, повышают уровень воды в нем, и избыток воды стекает через Горло и Воронку в Баренцево море. Вследствие разности плотностей вод Белого и Баренцева морей возникает также течение из Баренцева моря. Происходит обмен водами между этими морями, но лишь в верхних слоях (до 40—50 м), так как котловина Белого моря отделена от Баренцева подводным порогом (с наибольшими глубинами 40 м), расположенным на выходе из Горла. Из Белого моря ежегодно вытекает примерно 2200 км 3 воды в год, а втекает около 2000 км 3 .

Следовательно, за год возобновляется более 2 /3 всей массы глубинной (ниже 50 м) беломорской воды. На выходе из Двинского залива холодные глубинные слои значительно ближе расположены к поверхности, чем в других районах Бассейна. Температура 0° наблюдается здесь всего в 12—15 м от поверхности. Этот район К. М. Дерюгин (1928) назвал «полюсом холода». Его формирование объясняется циклонической циркуляцией поверхностных вод, в центре которой происходит подъем глубинной воды. Очень ярко «полюс холода» выражен летом. В осенне-зимнее время с развитием вертикальной циркуляции он заметен слабее. При выходе из Кандалакшского залива картина обратная: теплые воды опускаются глубоко вниз. Нулевая температура наблюдается на горизонте 65 м, тогда как в других местах на этом горизонте температура обычно отрицательная. К.М. Дерюгин назвал эту область «полюсом тепла». Его существование связано с влиянием притока однородных и более теплых по сравнению с окружающими глубинных вод из Горла. Это подтверждается увеличением толщины поверхностных теплых вод в области «полюса тепла» осенью, когда приток глубинных вод из Горла становится интенсивнее.

Принципиально иное распределение температуры воды в Горле, где внешние термические воздействия воспринимает вся масса воды как одно целое вследствие хорошего перемешивания.

Соленость Белого моря несколько ниже средней солености океана. Ее величины неравномерно распределяются на поверхности моря, что связано с размещением речного стока, поступлением вод из Баренцева моря, переносом вод морскими течениями. Соленость увеличивается от вершин заливов к центральной части Бассейна и с глубиной, хотя в каждый сезон наблюдаются местные особенности.

Зимой соленость на поверхности повышена. В Горле и Воронке она равна 29—30‰, а в Бассейне — 27,5—28‰. Наиболее опреснены устьевые области рек. В Бассейне величины поверхностной солености сохраняются до горизонтов 30—40 м, откуда они вначале резко, а затем плавно увеличиваются к дну.

Весной поверхностные воды значительно опреснены (до 23‰, а в Двинском заливе — до 10‰) на востоке и гораздо меньше (до — 27‰) на западе. Пониженная соленость наблюдается в слое 5—10 м, ниже она резко увеличивается до горизонтов 20—30 м, а затем плавно повышается к дну.

Соленость на поверхности Белого моря летом

Летом соленость на поверхности понижена. В Бассейне опреснение распространяется до горизонтов 10—20 м, отсюда соленость сначала резко и далее плавно увеличивается до дна. В заливах опресняется только верхний 5-метровый слой, что связано с компенсационными потоками, возмещающими убыль вод, выносимых стоковыми поверхностными течениями. Вследствие разной толщины слоя пониженной солености в заливах и в Бассейне к последнему приурочен максимум опреснения всей массы воды до дна. Это означает, что в центральной части Бассейна пресные воды распределяются по всей толщине вод, что представляет собой своеобразную гидрологическую черту Белого моря.

Осенью соленость на поверхности увеличивается, что связано с сокращением речного стока и началом льдообразования. В Бассейне до горизонтов 30—40 м она примерно одинаковая, а далее соленость увеличивается до дна. В Горле, Онежском и Мезенском заливах в результате приливного перемешивания вертикальное распределение солености более однообразно в течение всего года.

Плотность воды Белого моря в первую очередь определяет соленость. Осенью и зимой наибольшая плотность наблюдается в Воронке, Горле и в центральной части Бассейна. Летом плотность понижена. Величина плотности довольно резко увеличивается с глубиной вслед за вертикальным распределением солености. Это создает устойчивую стратификацию вод, которая затрудняет ветровое перемешивание. Глубина его при сильных осенне-зимних штормах равна примерно 15—20 м, а в весенне-летний сезон перемешивание ограничивается горизонтами 10—12 м.

Несмотря на сильное охлаждение осенью и зимой и интенсивное льдообразование, конвекция на большей части моря распространяется лишь до горизонтов 50—60 м. Несколько глубже (80—100 м) она проникает вблизи Горла, чему способствует интенсивная турбулентность, вызванная сильными приливными течениями. Ограниченная глубина распространения осенне-зимней конвекции — характерная гидрологическая черта Белого моря. Однако его глубинные и придонные воды не бывают застойными. Глубинные воды Бассейна формируются зимой в результате перемешивания с водами, поступающими из Горла Белого моря. При льдообразовании соленость и плотность смешанных вод увеличиваются, и они стекают по склонам дна из Горла в придонные горизонты Бассейна.

Рельеф дна

Самые глубокие районы моря — Бассейн и Кандалакшский залив, где находится максимальная глубина моря. Довольно плавно уменьшаются глубины от Бассейна (глубина около 200 м) к вершине Двинского залива. Несколько приподнято над чашей Бассейна дно мелководного Онежского залива. Дно Горла моря представляет собой подводный желоб глубиной около 50 м, вытянутый вдоль пролива несколько ближе к Терскому берегу.

Северная часть моря наиболее мелководна. Дно здесь весьма неровное (особенно у Канинского берега), глубины не превышают 50 м.

Район Мезенского залива усеян множеством весьма подвижных песчаных банок (2—5 м), группирующихся в несколько гряд, известных под названием Северные Кошки. Из-за мелководности северной части и Горла водообмен Белого моря с Баренцевым затруднен, что отражается на его гидрологических условиях.

Рельеф дна и течения Белого моря

Течения

Горизонтальная циркуляция вод Белого моря складывается под воздействием ветра, речного стока, приливов и компенсационных потоков. Результирующее движение вод Белого моря происходит против часовой стрелки, что свойственно морям северного полушария.

Так как речной сток сосредоточивается главным образом в вершинах заливов, здесь возникает сточное течение, направленное в открытую часть Бассейна. Под влиянием силы Кориолиса движущиеся воды прижимаются к правому берегу и из Двинского залива уходят вдоль Зимнего берега в Горло. У Кольского берега проходит течение из Горла в Кандалакшский залив, далее вдоль Карельского берега в Онежский залив и вытекает из него у его правого берега. Перед выходом из заливов в Бассейне создаются слабые циклонические круговороты между движущимися в противоположных направлениях водами. Эти круговороты вызывают антициклоническое движение вод между ними. Вокруг Соловецких островов прослеживается движение вод по часовой стрелке. Скорости поверхностных течений невелики и обычно равны 10—15 см/с, в узкостях и у мысов они достигают 30— 40 см/с. Гораздо большие скорости в некоторых районах имеют приливные течения. В Горле и Мезенском заливе они достигают 250 см/с, в Кандалакшском — 30—35 и Онежском заливе — 80—100 см/с. В Бассейне скорость приливных течений меньше, чем в заливах.

В Белом море приливная волна из Баренцева моря распространяется вдоль оси Воронки до вершины Мезенского залива. Проходя поперек входа в Горло, она вызывает волну, которая поступает через Горло в Бассейн и отражается. При сложении приходящей и отраженных волн образуется стоячая волна, формирующая приливы в Горле и Бассейне Белого моря. Они имеют правильный полусуточный характер. Наибольшая величина прилива (около 7 м) наблюдается в Мезенском заливе, у Канинского берега, у Воронки и у о. Сосновец. В Кандалакшском заливе высота прилива превышает 3 м, а в центральных районах Бассейна, Двинском и Онежском заливах она еще меньше.

Приливная волна распространяется на большие расстояния вверх по рекам. В Северной Двине, например, прилив заметен в 120 км от устья.

В широко открытом к морю устье Мезени прилив задерживает речное течение и образует высокую волну, которая, подобно водяной стене, движется вверх по реке. Это явление, известное в других районах мира как «маскаре, бор», здесь называют накатом.

Наиболее сильное волнение (4—5 баллов и более) наблюдается в октябре — ноябре в северной части и в Горле моря. Однако небольшие размеры водоема не позволяют развиться крупным волнам. В Белом море преобладают волны высотой до 1 м. Изредка они достигают высоты 3 м, но как исключение бывают и 5 м. Наиболее спокойно море во второй половине лета, когда преобладает волнение силой 1—3 балла.

Уровень Белого моря испытывает непериодические сгонно-нагонные изменения. Наибольшие нагоны наблюдаются в осенне-зимний сезон при северо-западных и северо-восточных ветрах. Подъем уровня может достигать 75— 90 см. Самые сильные сгоны отмечаются зимой и весной при юго-западных ветрах. Уровень в это время понижается до 50—75 см. Что касается сезонного хода уровня, то зимой он самый низкий, от весны к лету несколько повышается и сравнительно быстро растет от лета к осени. В октябре он достигает наивысшего положения. В устьевых участках крупных рек сезонные колебания уровня определяются главным образом распределением речного стока в течение года.

Ледовитость

Каждую зиму Белое море покрывается льдом, а весной он полностью исчезает, поэтому море относится к морям с сезонным ледяным покровом. Раньше всего (примерно в конце октября) лед появляется в устье Мезени, а позднее всего (в январе) — у Терского берега Воронки и Горла. Льды Белого моря на 90% состоят из плавучих льдов. Весьма существенная черта ледового режима Белого моря — постоянный вынос льда в Баренцево море. С ним связаны постоянно образующиеся среди зимы полыньи, которые быстро затягиваются молодым льдом.

Льдообразование в море преобладает над таянием, что отражается на тепловом состоянии моря. Как правило, плавучий лед имеет толщину 35—40 см, но в суровые зимы может достигать 135 и даже 150 см. Припай в Белом море занимает очень маленькую площадь. Ширина его не превышает 1 км. Раньше всего (в конце марта) льды исчезают в Воронке. К концу мая, иногда к середине июня, обычно все море освобождается ото льдов.

Хозяйственное значение

Подводный мир Белого моря

В Белом море обитает более 50 видов рыб. К наиболее распространенным относятся навага, сельдь, сайка, корюшка, беломорская треска, некоторые виды камбалы. Самые ценные — семга и кумжа. В море добываются главным образом навага и сайка, в меньших количествах вылавливается сельдь и беломорская треска.

Источник