Подводники ЦПИ РГО обнаружили в Белом море 11 затонувших кораблей

Американский и норвежский пароходы, английские угольщики, деревянные суда… Специалисты Центра подводных исследований (ЦПИ) РГО идентифицировали 11 затонувших кораблей в ходе двух экспедиций в Горле Белого моря. Итоги работ подвёл научный руководитель экспедиций ЦПИ РГО Андрей Лукошков.

В 2017 году специалисты ЦПИ РГО при поддержке Северного флота ВМФ России начали исследования в Горле Белого моря. Подводные археологи предполагали, что смогут обнаружить в этом районе множество затонувших судов, так как здесь всегда было интенсивное судоходство, проходили морские торговые пути. Прежде чем начать работы непосредственно в море, исследователи изучили архивные материалы, например, базу данных Российского государственного архива военно-морского флота.

«По документам удалось выявить несколько сотен затонувших объектов. К сожалению, при учёте кораблекрушений в XIX веке на карты не наносили точные места, где погибали суда. В XX веке ситуация с учётом улучшилась, поэтому мы смогли получить достаточно точные координаты затонувших кораблей, которые, в том числе, подрывались на минах во время Первой мировой войны», — сообщил Андрей Лукошков.

arhiv_kap_antib.jpg

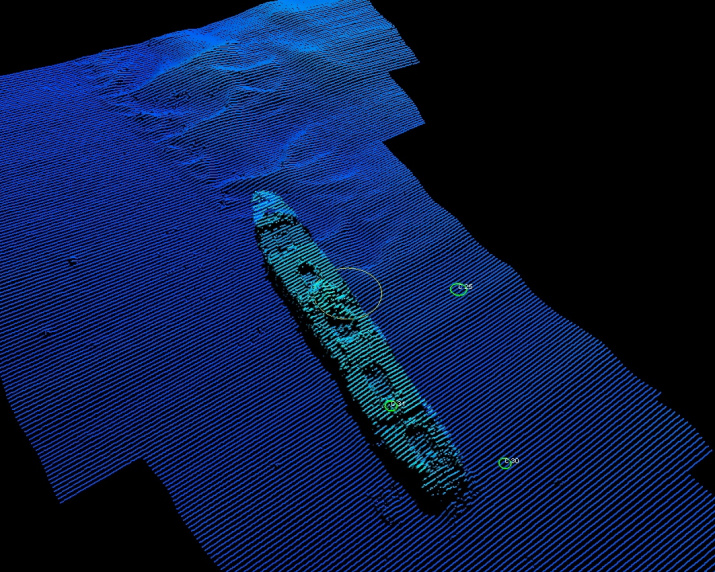

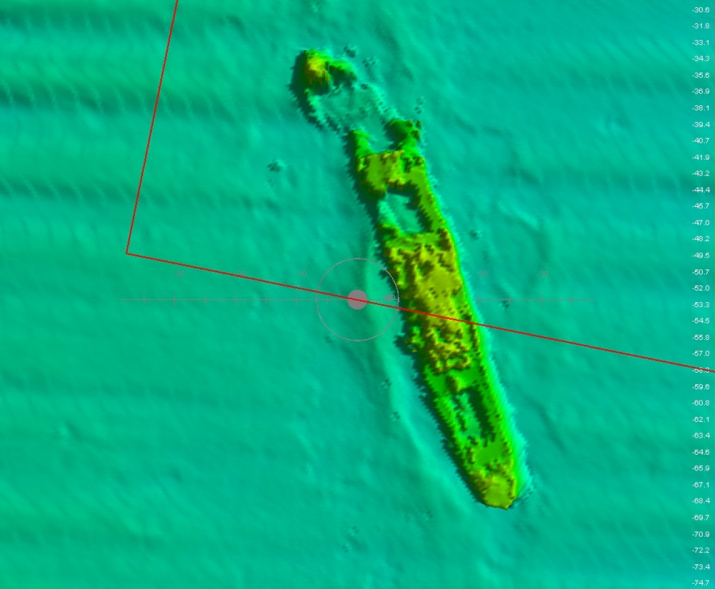

После сбора архивных данных специалисты ЦПИ РГО совершили две поисковые экспедиции длительностью по восемь дней. Экспедиции проходили на кораблях Северного флота. В частности, специалисты ходили на корабле «Всеволод Воробьёв», оснащённом многолучевым эхолотом, который позволял получать 3D снимки подводных объектов. Всего было обследовано 400 кв.км Горла Белого моря.

«В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны», — рассказал Андрей Лукошков.

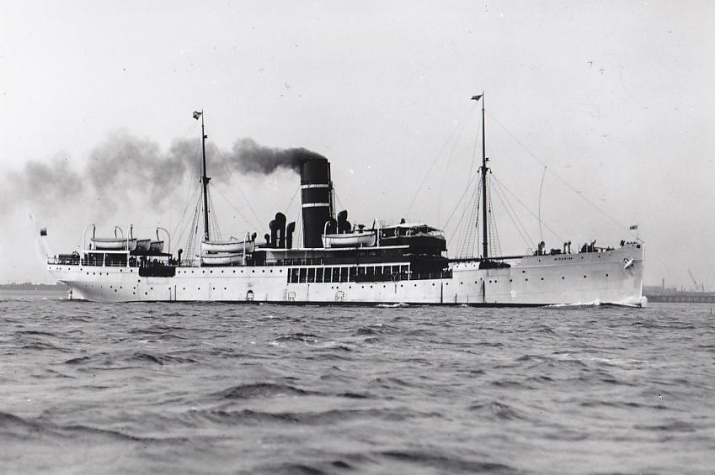

mle_kap_antib.jpg

Научный руководитель экспедиций ЦПИ РГО уточнил, что специалисты нашли 98-метровый американский грузовой пароход «Каролина», построенный в 1896 году. Судно, перевозившее военное имущество, — автомобили, обмундирование, снаряжение, — погибло в мае 1916 года, налетев на скалу. Ещё одна находка — российско-финляндский пароход «Урания», шедший с грузом военного снаряжения из Англии в Россию. Корабль погиб в июне 1915 года на минном заграждении. Также найдены погибшие в то же время на том же заграждении английские угольщики «Кап Антиб» и «Африкан Монарх» и норвежский пароход «Лисакер». Кроме того, исследователи обнаружили английский пароход «Друмлойст» с грузом леса, подорвавшийся сразу на двух минах в годы войны.

«Также был найден английский лесовоз, погибший ещё в 1911 году, до войны. Корабль налетел на скалу. Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя», — отметил Андрей Лукошков.

mle_uraniya.jpg

Специалисты ЦПИ РГО полагают, что найденные объекты обладают большим потенциалом для дальнейшего их исследования подводными археологами и историками. Многие корабли или хотя бы отдельные их части хорошо сохранились. Исследователи также прошли по Северной Двине, где обнаружили затонувшие суда, также требующие изучения в будущем.

Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) начал работу в 2015 году. Он объединяет представителей самых разных профессий: историков, археологов, водолазов, океанологов и многих других. Команда занимается комплексными исследованиями подводных пространств и объектов для сохранения природного и культурно-исторического наследия. В настоящее время большая часть экспедиций ЦПИ РГО проходит в акватории острова Гогланд. Исследования Центра на затонувшем в XIX веке в Восточной Балтике английском торговом судне стали самыми глубоководными в истории российской археологии. Помимо экспедиционных проектов, ЦПИ РГО проводит образовательную программу «Океанавтика» совместно с Всероссийским детским центром «Орлёнок». Её выпускники принимают участие в экспедициях Центра.

Источник

В Белом море нашли одиннадцать затонувших кораблей и трактор

Пароходы периода Первой мировой войны везли грузы в Архангельск и подорвались на минах

По словам Андрея Лукошкова, советника по науке Центра подводных исследований РГО, начиная с XVIII века здесь было раздавлено льдами, потоплено в ходе различных войн не менее двух тысяч кораблей. Ряд английских и американских пароходов, погибших в годы Первой мировой войны, удалось найти и обследовать. Учёные также получили уникальное изображение парохода, который уже более ста лет заставляет все суда делать крюк в фарватере реки Северная Двина в Архангельске.

Год собирали данные в архивах

Исследования проводились в 2018 и 2019 годах общей продолжительностью 20 дней. За это время удалось обследовать площадь в 420 квадратных километров.

– В 2019 году на большом гидрографическом катере Северного флота с поисковой аппаратурой акваторию Горла Белого моря обследовали наши гидроакустики, – рассказывает Андрей Васильевич. – А со спасательного буксира водолазы ныряли на найденные ранее объекты. Кстати, к непосредственным поискам мы шли долго. Год мы потратили на составление базы данных затонувших кораблей по информации Российского государственного архива военно-морского флота. Там мы нашли несколько сотен случаев гибели судов. Но выяснилось, что в XVIII–XIX веках при учёте кораблекрушений не было точных данных о местах, где они погибали. Поэтому мы остановились на кораблях Первой мировой войны, потому как удалось найти координаты точек гибели судов, которые подрывались на минах. Были найдены и схемы минных заграждений в Белом море. И на основании этих данных мы сделали две экспедиции. Нам помогала команда большого гидрографического катера Беломорской военно-морской базы Северного флота «Всеволод Воробьёв». Он был оснащён многолучевым эхолотом и гидролокатором бокового обзора, благодаря чему мы нашли 11 затонувших объектов, из которых шесть – это корабли периода Первой мировой войны.

Американская «Каролина» и английский «Африкан Монарх»

Самый северный погибший корабль, который удалось обнаружить исследователям, был идентифицирован как американский пароход «Каролина».

– Корпус корабля лежит на правом боку, длина – 98 метров, – рассказывает Андрей Лукошков. – Он погиб в шторм, налетев на скалу мыса Городецкий в мае 1916 года. По документам, которые были в архиве, корабль был разбит полностью. Мы сначала искали его обломки под скалой. Но не нашли. Выяснилось, что почти целый корпус лежит южнее в 2,5 мили от мыса. Он представляет большой интерес, потому как это самый старинный корабль, погибший в годы Первой мировой. Он был построен в 1898 году. Кроме того, он шёл с грузом военного имущества, включая автомобили, снаряжение, обмундирование, что, безусловно, будет представлять интерес и для археологии, и для истории.

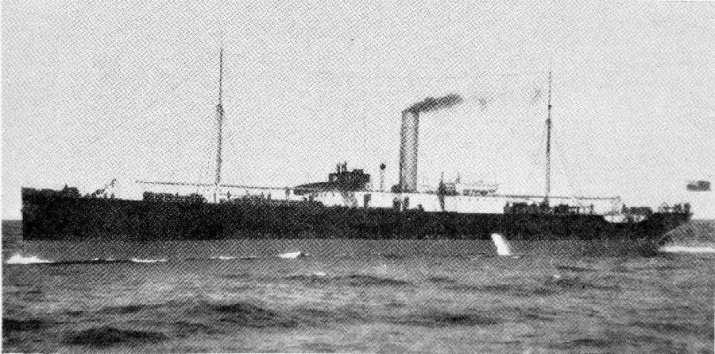

Второй корабль, который был найден, это российско-финский пароход «Урания», который тоже шёл с грузом военного снаряжения из Англии в Архангельск и погиб в июле 1915 года на минном заграждении. Экипаж судна был спасён. Корпус корабля, у которого оторвана корма, нам удалось найти на месте минного заграждения. На этом же самом заграждении погиб ещё один корабль – 100‑метровый угольщик «Кейп Антибе», погибший в 1903 году. Южнее ещё одна находка – корабль, лежащий на боку, длиной 114 метров. Вне всякого сомнения – это английский транспортный угольщик «Африкан Монарх», который погиб на минном заграждении в июне 1915 года. Он был найден южнее указанной в рапортах точки подрыва. Рядом с ним найден ещё один пароход, погибший в тот же день, – норвежский «Лисакер». Его корпус разорван на две части.

В этом районе наши водолазы обследовали ещё один корабль длиной 64 метра, который не ожидали найти. В его трюмах обнаружен груз леса. Поискав по архивам, мы пришли к выводу, что это английский пароход «Дэт Грив», который погиб до войны, в 1911 году, вылетев на скалу около острова Вешняк. А нашли мы его в 5,5 мили южнее. Скорее всего, очередной прилив снял его со скалы, он дрейфовал, а потом затонул. Это, кстати, характерно для всех кораблей, которые мы находили. Более того, шестой пароход мы нашли в шестидесяти шести милях от района, где он подорвался. Это английский пароход «Друмлойст», который шёл с грузом леса из Архангельска. Он подорвался сначала у Городецкого маяка, потом ещё раз – у мыса Орлов, а утонул у острова Сосновец. Стоит на дне с оторванной кормой.

Шхуна как из музея

Андрей Лукошков признаётся, что хотя исследователи искали корабли начала XX века, но надеялись найти на дне и большое количество деревянных кораблей более раннего периода.

– Но к великому удивлению, было обнаружено всего пять объектов, – говорит он. – Один из них – это деревянный корабль длиной 22 метра. По нашим оценкам, это, скорее всего, двухмачтовая зверобойная шхуна по типу той, которая выставлена в экспозиции Архангельского краеведческого музея. Объект абсолютно целый, поэтому есть шанс, что он даст хорошую коллекцию для археологов. Другой объект – это разрушенный корабль длиной 35–36 метров и шириной 8–9 метров. Он замыт в осадочной породе. По периметру корпуса борта его торчат над грунтом примерно на 1,5–2 метра. Это размеры большого торгового или военного корабля, который мог сопровождать транспорт в XVIII веке. На этот объект надо обратить особое внимание.

Река стирает корабли

В ходе экспедиции специалисты Центра подводных исследований РГО смогли обследовать и часть акватории Северной Двины.

– Благодаря новой аппаратуре Северного флота, мы обследовали дно в районе Новодвинской крепости, – рассказывает Андрей Лукошков. – На полученных изображениях хорошо видно, что практически вся территория завалена утонувшим лесом. Но среди брёвен обнаружен объект, который, скорее всего, является трактором, затонувшим в послевоенные годы. Там же мы нашли корпус баржи и некий неидентифицированный замытый объект, лежащий на боку длиной 17 метров.

Интересные результаты получены у острова Мудьюг, побережье которого известно как место массовых кораблекрушений. Действительно – всё дно вокруг западного берега острова завалено обломками кораблей, но они все замыты осадками. Скорее всего, здесь нет целых корпусов, а только обломки.

Ещё один объект, привлёкший внимание исследователей, находился поперёк фарватера Северной Двины. Это транспортный корабль «Люцун», построенный в Англии в 1901 году, а затем купленный царским флотом и переделанный в минный заградитель, получивший имя «Уссури». Он был затоплен в 1918 году с целью задержать боевые корабли интервентов, направляющиеся к Архангельску. Но течение снесло судно с фарватера и развернуло. Вот уже сто лет все корабли при следовании в Архангельск вынуждены огибать это место.

– На этом корабле уже велись археологические работы, – рассказывает Андрей Лукошков. – В Северном морском музее находится пушка с него. По сделанным нами изображениям видно, что у него сохранилась вся носовая палуба, а вот рубка полностью разрушена.

Данные, собранные в ходе экспедиции в Горле Белого моря, будут внесены в единый информационный банк данных – проект ЦПИ РГО онлайн-карты подводных пространств России. Это интерактивный ресурс, состоящий из морских карт, съёмок многолучевым эхолотом и гидролокатором бокового обзора, подводных видео и фотографий.

– В ближайшее время мы также планируем разработать программу масштабных поисков, – говорит Андрей Лукошков, – которые, без сомнения, приведут к созданию свода подводных памятников Белого моря и Северной Двины.

Специалистами Центра подводных исследований РГО за 17 лет работы найдено более 600 затонувших кораблей. Только на 4 из них сегодня ведутся археологические исследования. Но и они дали потрясающие по своей значимости и интересу артефакты.

После относительного затишья конца XIX – начала XX века Архангельск снова стал важным транспортным узлом. В 1914–1918 годы здесь велись активные оборонительные мероприятия, создавались отряды патрулирования и снабжения. В октябре 1914 года на Белое море прибыл купленный канадский ледокол, ставший флагманом флотилии Северного Ледовитого океана. Он круглый год обеспечивал доставку грузов. А когда в 1915 году в Горле Белого моря подорвался английский пароход, было обнаружено немецкое минное заграждение. Сформировали партию траления, состоящую из реквизированных траулеров и небольших пароходов. Всего за кампанию 1914 года здесь было вытралено 218 мин. Встала необходимость создания своих заграждений – поставили 130 донных мин инженерного ведомства со станцией на острове Мудьюг. А к октябрю в Архангельске учредили временный военный порт для базирования судов флотилии Северного Ледовитого океана и выгрузки доставляемого из‑за границы в Россию военного снаряжения.

На фото: фрагмент якоря английского транспортного угольщика «Африкан Монарх»

Источник

В Белом море нашли одиннадцать затонувших кораблей и трактор

Пароходы периода Первой мировой войны везли грузы в Архангельск и подорвались на минах

По словам Андрея Лукошкова, советника по науке Центра подводных исследований РГО, начиная с XVIII века здесь было раздавлено льдами, потоплено в ходе различных войн не менее двух тысяч кораблей. Ряд английских и американских пароходов, погибших в годы Первой мировой войны, удалось найти и обследовать. Учёные также получили уникальное изображение парохода, который уже более ста лет заставляет все суда делать крюк в фарватере реки Северная Двина в Архангельске.

Год собирали данные в архивах

Исследования проводились в 2018 и 2019 годах общей продолжительностью 20 дней. За это время удалось обследовать площадь в 420 квадратных километров.

– В 2019 году на большом гидрографическом катере Северного флота с поисковой аппаратурой акваторию Горла Белого моря обследовали наши гидроакустики, – рассказывает Андрей Васильевич. – А со спасательного буксира водолазы ныряли на найденные ранее объекты. Кстати, к непосредственным поискам мы шли долго. Год мы потратили на составление базы данных затонувших кораблей по информации Российского государственного архива военно-морского флота. Там мы нашли несколько сотен случаев гибели судов. Но выяснилось, что в XVIII–XIX веках при учёте кораблекрушений не было точных данных о местах, где они погибали. Поэтому мы остановились на кораблях Первой мировой войны, потому как удалось найти координаты точек гибели судов, которые подрывались на минах. Были найдены и схемы минных заграждений в Белом море. И на основании этих данных мы сделали две экспедиции. Нам помогала команда большого гидрографического катера Беломорской военно-морской базы Северного флота «Всеволод Воробьёв». Он был оснащён многолучевым эхолотом и гидролокатором бокового обзора, благодаря чему мы нашли 11 затонувших объектов, из которых шесть – это корабли периода Первой мировой войны.

Американская «Каролина» и английский «Африкан Монарх»

Самый северный погибший корабль, который удалось обнаружить исследователям, был идентифицирован как американский пароход «Каролина».

– Корпус корабля лежит на правом боку, длина – 98 метров, – рассказывает Андрей Лукошков. – Он погиб в шторм, налетев на скалу мыса Городецкий в мае 1916 года. По документам, которые были в архиве, корабль был разбит полностью. Мы сначала искали его обломки под скалой. Но не нашли. Выяснилось, что почти целый корпус лежит южнее в 2,5 мили от мыса. Он представляет большой интерес, потому как это самый старинный корабль, погибший в годы Первой мировой. Он был построен в 1898 году. Кроме того, он шёл с грузом военного имущества, включая автомобили, снаряжение, обмундирование, что, безусловно, будет представлять интерес и для археологии, и для истории.

Второй корабль, который был найден, это российско-финский пароход «Урания», который тоже шёл с грузом военного снаряжения из Англии в Архангельск и погиб в июле 1915 года на минном заграждении. Экипаж судна был спасён. Корпус корабля, у которого оторвана корма, нам удалось найти на месте минного заграждения. На этом же самом заграждении погиб ещё один корабль – 100‑метровый угольщик «Кейп Антибе», погибший в 1903 году. Южнее ещё одна находка – корабль, лежащий на боку, длиной 114 метров. Вне всякого сомнения – это английский транспортный угольщик «Африкан Монарх», который погиб на минном заграждении в июне 1915 года. Он был найден южнее указанной в рапортах точки подрыва. Рядом с ним найден ещё один пароход, погибший в тот же день, – норвежский «Лисакер». Его корпус разорван на две части.

В этом районе наши водолазы обследовали ещё один корабль длиной 64 метра, который не ожидали найти. В его трюмах обнаружен груз леса. Поискав по архивам, мы пришли к выводу, что это английский пароход «Дэт Грив», который погиб до войны, в 1911 году, вылетев на скалу около острова Вешняк. А нашли мы его в 5,5 мили южнее. Скорее всего, очередной прилив снял его со скалы, он дрейфовал, а потом затонул. Это, кстати, характерно для всех кораблей, которые мы находили. Более того, шестой пароход мы нашли в шестидесяти шести милях от района, где он подорвался. Это английский пароход «Друмлойст», который шёл с грузом леса из Архангельска. Он подорвался сначала у Городецкого маяка, потом ещё раз – у мыса Орлов, а утонул у острова Сосновец. Стоит на дне с оторванной кормой.

Шхуна как из музея

Андрей Лукошков признаётся, что хотя исследователи искали корабли начала XX века, но надеялись найти на дне и большое количество деревянных кораблей более раннего периода.

– Но к великому удивлению, было обнаружено всего пять объектов, – говорит он. – Один из них – это деревянный корабль длиной 22 метра. По нашим оценкам, это, скорее всего, двухмачтовая зверобойная шхуна по типу той, которая выставлена в экспозиции Архангельского краеведческого музея. Объект абсолютно целый, поэтому есть шанс, что он даст хорошую коллекцию для археологов. Другой объект – это разрушенный корабль длиной 35–36 метров и шириной 8–9 метров. Он замыт в осадочной породе. По периметру корпуса борта его торчат над грунтом примерно на 1,5–2 метра. Это размеры большого торгового или военного корабля, который мог сопровождать транспорт в XVIII веке. На этот объект надо обратить особое внимание.

Река стирает корабли

В ходе экспедиции специалисты Центра подводных исследований РГО смогли обследовать и часть акватории Северной Двины.

– Благодаря новой аппаратуре Северного флота, мы обследовали дно в районе Новодвинской крепости, – рассказывает Андрей Лукошков. – На полученных изображениях хорошо видно, что практически вся территория завалена утонувшим лесом. Но среди брёвен обнаружен объект, который, скорее всего, является трактором, затонувшим в послевоенные годы. Там же мы нашли корпус баржи и некий неидентифицированный замытый объект, лежащий на боку длиной 17 метров.

Интересные результаты получены у острова Мудьюг, побережье которого известно как место массовых кораблекрушений. Действительно – всё дно вокруг западного берега острова завалено обломками кораблей, но они все замыты осадками. Скорее всего, здесь нет целых корпусов, а только обломки.

Ещё один объект, привлёкший внимание исследователей, находился поперёк фарватера Северной Двины. Это транспортный корабль «Люцун», построенный в Англии в 1901 году, а затем купленный царским флотом и переделанный в минный заградитель, получивший имя «Уссури». Он был затоплен в 1918 году с целью задержать боевые корабли интервентов, направляющиеся к Архангельску. Но течение снесло судно с фарватера и развернуло. Вот уже сто лет все корабли при следовании в Архангельск вынуждены огибать это место.

– На этом корабле уже велись археологические работы, – рассказывает Андрей Лукошков. – В Северном морском музее находится пушка с него. По сделанным нами изображениям видно, что у него сохранилась вся носовая палуба, а вот рубка полностью разрушена.

Данные, собранные в ходе экспедиции в Горле Белого моря, будут внесены в единый информационный банк данных – проект ЦПИ РГО онлайн-карты подводных пространств России. Это интерактивный ресурс, состоящий из морских карт, съёмок многолучевым эхолотом и гидролокатором бокового обзора, подводных видео и фотографий.

– В ближайшее время мы также планируем разработать программу масштабных поисков, – говорит Андрей Лукошков, – которые, без сомнения, приведут к созданию свода подводных памятников Белого моря и Северной Двины.

Специалистами Центра подводных исследований РГО за 17 лет работы найдено более 600 затонувших кораблей. Только на 4 из них сегодня ведутся археологические исследования. Но и они дали потрясающие по своей значимости и интересу артефакты.

После относительного затишья конца XIX – начала XX века Архангельск снова стал важным транспортным узлом. В 1914–1918 годы здесь велись активные оборонительные мероприятия, создавались отряды патрулирования и снабжения. В октябре 1914 года на Белое море прибыл купленный канадский ледокол, ставший флагманом флотилии Северного Ледовитого океана. Он круглый год обеспечивал доставку грузов. А когда в 1915 году в Горле Белого моря подорвался английский пароход, было обнаружено немецкое минное заграждение. Сформировали партию траления, состоящую из реквизированных траулеров и небольших пароходов. Всего за кампанию 1914 года здесь было вытралено 218 мин. Встала необходимость создания своих заграждений – поставили 130 донных мин инженерного ведомства со станцией на острове Мудьюг. А к октябрю в Архангельске учредили временный военный порт для базирования судов флотилии Северного Ледовитого океана и выгрузки доставляемого из‑за границы в Россию военного снаряжения.

На фото: фрагмент якоря английского транспортного угольщика «Африкан Монарх»

Источник