Земли отвоеванные у моря или после регрессий морей

Глобальные трансгрессии и регрессии моря

Наряду с тектоническими процессами, имеющими региональный, но не всеобщий характер, в геологической истории нашей планеты достоверно выявлены и периоды повсеместного, глобального изменения положения уровня вод Мирового океана, сопровождавшиеся крупными наступлениями — трансгрессиями и отступлениями — регрессиями моря.

Такие колебания уровня океана также могли вызываться тектоническими факторами, но уже имеющими глобальный характер. Так, всеобщие трансгрессии связывают с появлением и развитием структур очень больших размеров в центральных участках океанических впадин. Здесь существуют гигантские протяженные зоны воздымания — так называемые срединно-океанические хребты. Длина их составляет многие тысячи километров при ширине до 500-1000 км и превышении над средним уровнем дна в 2-3 км. Срединно-океанические хребты — это чрезвычайно активные в геологическом отношении структуры. С осевыми частями хребтов и секущими их разломами связан интенсивный вулканизм, при котором в океан поступает огромная масса магматических пород. Известно, например, что многие острова и подводные возвышенности океана имеют вулканическое происхождение, а общее количество лавы, извергаемой из трещин океанического дна, оценивают фантастической цифрой — 4 млрд. м 3 в год!

Естественно, что образование и развитие срединно-океанических хребтов приводит к сокращению объема океанических впадин и глобальному повышению уровня вод Мирового океана.

Другим важным фактором, влияющим на положение уровня океана, является объем сносимых в него осадков. И в самом деле, разрушение морских берегов под ударами волн, эрозионная деятельность рек и временных потоков, атмосферная и космическая пыль дают исходный материал для осаждения новых и новых слоев пород на океаническом дне. Естественно, что это также приводит к повышению уровня вод Мирового океана.

Однако скопление значительной массы вулканических и осадочных пород оказывает давление на океаническое дно и вызывает его прогибание. Это приводит к увеличению объема впадин, которое в той или иной степени компенсируется поступающим в океан вулканическим и осадочным материалом. Компенсация эта обычно не бывает абсолютной. В случае недокомпенсации относительный объем впадин сокращается и уровень океана повышается, а в случае перекомпенсации, наоборот, происходят относительное углубление океанических впадин и глобальная регрессия моря.

Здесь, таким образом, взаимодействуют два противоположных фактора, контролирующих изменение относительного объема впадин — их заполнение и вызванные этим заполнением компенсационные процессы. Суммарное воздействие обоих факторов предугадать трудно, но влияние их на глобальные колебания уровня вод Мирового океана несомненно.

И наконец, третий фактор, обусловливающий изменения положения уровня моря, — это климат. В самом деле, глобальные изменения климата оказываются мощным фактором, ограничивающим подвижность гидросферы. Похолодания и оледенения приводят к интенсивному переходу воды в твердое состояние — росту континентальных ледников, особенно в полярных областях. При этом уровень воды в Мировом океане понижается. И наоборот, эпохи потепления характеризуются интенсивным таянием ледников, сокращением полярных областей оледенения и обширными трансгрессиями моря.

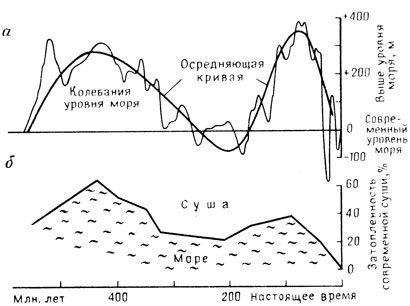

Рис. 11. График эвстатических колебаний уровня Мирового океана в течение последних 600 млн. лет: а — кривые изменения уровня океана относительно современного положения; б — изменение соотношения площадей суши и моря в современных границах северной Америки

Влияние всех рассмотренных факторов на изменения уровня океана проявлялись и проявляются одновременно, что существенно усложняет их изучение. Однако к настоящему времени накоплены многочисленные данные по составу и возрасту пород, слагающих континентальный шельф и берега континентов, что позволяет в общем виде реконструировать характер колебаний уровня вод в Мировом океане в течение последних 600 млн. лет. В результате проведенных исследований установлено, что за это время уровень Мирового океана неоднократно менял свое положение (рис. 11, а). На фоне частых колебаний уровня отчетливо выделяют две эпохи продолжительных трансгрессий — около 50-100 млн. лет тому назад и 350-500 млн. лет тому назад, когда уровень Мирового океана повышался на 200-300 м выше современного! Сопоставление этих данных, например, с результатами изучения геологии Северной Америки показывает, что этим эпохам трансгрессий соответствовали эпохи сокращения площади суши до 40 % от ныне существующей (рис. 11, б).

Глобальные изменения положения уровня Мирового океана, получившие название эвстатических колебаний, имели место и в сравнительно недалеком прошлом, продолжаются они и в наши дни.

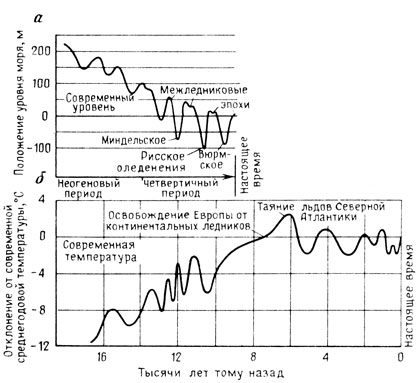

Рис. 12. Кривые изменения положения уровня Мирового океана в течение последних 4 млн. лет (а); изменения среднегодовой температуры вод Атлантики в течение последних 16 тыс. лет (б)

При этом выясняется, что наиболее активным фактором, способствующим резким эвстатическим колебаниям, являются климатические изменения. И действительно, скорость тектонических процессов и тем более осадконакопления значительно ниже скорости изменения климата. Поэтому для сравнительно непродолжительных отрезков геологической истории океана основным фактором эвстатических колебаний оказываются изменения среднегодовой температуры. В течение последних 5 млн. лет выделено не менее семи эпох существенных, сравнительно резких смен климата, с которыми были связаны глобальные оледенения (рис. 12, а). Особенно резкими были понижения температуры в течение современного, четвертичного периода, когда имели место три крупных оледенения — миндельское, рисское и вюрмское, охватившие практически всю планету. Достаточно сказать, что мощные полярные ледники в Европе тогда достигали юга Украины, а в западном полушарии южная кромка полярных льдов — Гавайских островов! При этом в лед превращались столь значительные массы воды, что уровень Мирового океана понижался на 100 м и более. Очевидно, что в такие периоды глобальных оледенений существовало более «справедливое» распределение площадей суши и моря — море отступало и сушей становились обширные участки континентального шельфа. Правда, в полярных и даже умеренных широтах они покрывались мощными материковыми ледниками. Периоды существенного понижения уровня Мирового океана были сравнительно редкими и кратковременными.

Источник

Земли отвоеванные у моря или после регрессий морей

Жизнь у океана не всегда безмятежна. В некоторых странах люди вынуждены вести постоянную борьбу с водной стихией, метр за метром отвоевывая у моря заветные земли. И эта война приводит к поразительным результатам.

Крохотный Сингапур, практически со всех сторон окруженный морем, как ни одно другое государство мира испытывает нужду в новых землях, так как по сути границы города и очерчивают предел самой страны. В борьбе с морем Сингапуру уже удалось отвоевать примерно 15% суши. К примеру, целиком намыта территория парка East Coast.

Географические условия вынуждают власти города-государства быть чрезвычайно экономными и изобретательными. Например, в мегаполисе уже давно нет канализационных и сточных вод – их предприимчивые ученые научились перерабатывать в питьевую воду. Активно занимаются сингапурцы и опреснением морской воды.

Самое интересное, что в Сингапуре нет не только жидких, но и твердых отходов: их превращают в материал для формирования участков суши на отвоеванных у моря территориях. За 10 лет здесь море потеснили на 100 кв. км. Теперь государство-карлик вместо 600 занимает целых 700 кв. км. Недалек тот день, когда в его бывших морских владениях появится город, сравнимый с размером самого Сингапура.

Американский Сан-Франциско подобно Сингапуру выступает далеко в море, но в отличие от азиатского города у него больше возможностей расширяться вглубь суши. Тем не менее, границы города постепенно преодолевают естественную береговую линию. Так, на искусственных насыпях были построены районы Мэрин, Хантер-Поинт и большая часть зоны Эмбаркадеро.

Отвоевание у моря новых владений могло идти и более активно, если бы не повышенная сейсмическая опасность региона, где расположился Сан-Франциско. После очередного землетрясения, которое случилось в 1989 году, привлекательность насыпных районов резко упала. К сожалению строителям пока не удается повысить сейсмостойкость зданий на искусственных площадках.

Вслед за Сингапуром Япония для создания намывных территорий успешно использует технологию переработанного мусора, что не наносит вред окружающей среде. Из многотысячного архипелага японских островов 7 являются искусственными. От Токио Радужный мост перекинулся к самому большому из них – Одайба.

Остров известен тем, что на нем разместился парк развлечений с самым высоким в мире колесом обозрения. Еще одной достопримечательностью острова является штаб-квартира известной компании Fuji TV.

Здесь же в Токийском заливе расположились еще два острова – Юмэносима и Огисима. Но если первый создавался специально под металлургический комбинат, то на втором выстроили парк, музей и стадион.

Пожалуй, самым грандиозным сооружением на искусственной территории Японии является осакский международный аэропорт Кансай. Японские строители провели просто титаническую работу, засыпав дно более чем 100 млн. кубометров грунта. Интересно, что остров строили не из-за нехватки земли, а чтобы отвести аэропорт от города, позволив ему круглосуточно принимать самолеты.

С 1990 года активные работы по намыванию прибрежных земель ведутся в Сянгане – бывшей британской колонии Гонконге. 16 из 18 крупнейших землесосов мира действуют именно здесь. Самая впечатляющая часть работ – это массив суши площадью 302 гектара, соединяющий острова Сянган и Цзюлюн, на котором разместился международный аэропорт Чхеклапкок.

Международный аэропорт Гонконга был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогостоящий реализованный проект среди аэропортов. Чхеклапкок имеет две взлетно-посадочные полосы, но гонконгские власти намереваются соорудить и третью. Пока это сложно осуществить, так как для этого требуется закладка суши в достаточно глубоких водах.

Кроме этого в Сянгане активно намываются новые площади под терминалы порта, городские дороги и мостовые переходы, для чего используется около 300 млн. кубометров грунта.

В Дохе полным ходом идет строительство искусственного острова, который получил название «Жемчужина Катара». Его площадь – 4 млн. кв. метров. Название выбрано не случайно, так как долгое время экономика Катара существовала в основном благодаря продаже жемчуга. Затраты на возведение этого чуда составят 15 млрд. долларов.

Остров состоит из трех лагун, в каждой из которых имеются маленькие островки. В конце строительства здесь намереваются возвести 10 тематических районов с 15 тыс. зданиями, в том числе с тремя роскошными отелями на 800 постояльцев. Примерно 40 тыс. человек здесь буду жить в домах с «умными лифтами» и системой защиты от незаконного доступа к личной информации граждан. С континентом остров связывает дамба со скоростным шоссе.

Бесспорным лидером по количеству искусственных островов является Дубай. Это удивительное место, где в считанные десятилетия посреди прибрежной пустыни вырос ультрасовременный мегаполис. Освоив пустыню, дубайцы бросили новый вызов – морской стихии. То, что сейчас из себя представляют архипелаги «Мир» и «Вселенная», а также «Пальмовые острова» – результат чрезвычайно сложной и ресурсозатратной работы.

Острова возводятся намывным способом – выкачиванием песка со дна Персидского залива. Самым большим из островов является Пальма Дейра – расстояние от берега до его крайней точки 14 километров. На сооружение 41 ветки и защитной дамбы в форме полумесяца в конечном итоге должно уйти миллиард кубических метров камней и песка.

Пальма Дейра станет не только самым большим, но и самым густонаселенным искусственным островом в мире – его население по предварительным подсчетам составит 1 млн. человек.

Площадь Нидерландов — 41,2 тыс. кв. км. из которой 1/7 это отвоеванные у моря земли, при этом 40% территории страны находится ниже уровня моря. Недаром одна из голландских пословиц гласит: «Бог создал море, а голландцы – берега».

Нидерланды не только имеют самые обширные отвоеванные у моря земли, но и самую продолжительную историю осушения морей. Мелиорационные проекты были запущены еще 1930-х годах. Правда первые попытки осушения воды предпринимались еще XVI веке. Ян Андрианзоон научился с помощью ветряного двигателя – мельниц осушать заболоченные участки земли.

Воздушные мельницы голландцы используют и сейчас. Чтобы оградить от разрушительных приливов польдеры на каналы установили специальные поплавки, каждый из которых соединен с мельницей: как только уровень моря превысит допустимую норму – заработавшая мельница даст сигнал насосным станциям и начнется откачка воды.

Сегодня усилия голландских властей направлены на создание проекта по строительству дамб между Фризскими островами, которые обрамляют северное побережье страны. В связи с этим планируется осушить залив Ваддензей, разделяющий острова и материк.

Любопытно, что по программе охраны окружающей среды большая часть сельскохозяйственных угодий Голландии, расположившихся на осушенных землях вскоре будет превращена в леса, луга и озера.

Источник

dongeosociety.ru

dongeosociety.ru

Posted on 2 февраля, 2020

Геокатастрофические события в Черном море

Новейшая геологическая история Земли характеризуется чередованием грандиозных по своим масштабам геокатастрофических событий. Материковые оледенения и межледниковые эпохи и связанные с ними трансгрессии и регрессии Мирового океана и внутренних морей оформили облик планеты. За последние 1,7 млн лет на Земле было 4 оледенения – гюнц, миндель, рисс и вюрм с соответствующими межледниковыми эпохами. Эти процессы наиболее сложно протекали в восточно-средиземноморской области, к которой относятся Эгейское, Черное и Каспийское моря.

В какой последовательности развивались события в Черном Море согласно новейшим существующим данным? Около 1,7 млн лет назад в Черном море на границе плиоцен — плейстоцен наступила регрессия, синхронная с позднекалабрийской регрессией в Средиземном море в условиях оледенения гюнц. Уровень Черного моря опустился на 170 м ниже современного уровня (см. рис.). Эти данные были получены в 1982 г., когда мы драгировали дно на исследовательском судне «Исследователь-2». С глубины 170 м на материковом склоне на поверхность были подняты прибрежно-морские валуны и гравийные обломки, сглаженные и сильно литифицированные с плиоценовой и нижнеплейстоценовой (гурийской) фауной.

Среднеплейстоценовые береговые линии (древний эвксин, узунлар, палеотиррен) расположены на нынешнем шельфе на глубинах 50–60 м, где раскрываются прибрежно-морские неслоистые осадки, сформированные во время ледникового рисса. В это время наблюдается смена от типично морского бассейна к бассейну пониженной солености. Осадки среднего плейстоцена подвергнуты интенсивному размыву и встречаются фрагментарно. Они образованы в диапазоне возрастов с 440 по 120 тыс. лет.

Береговые линии верхнего плейстоцена отражают контрастный характер климатических и геологических событий времени межледникового периода рисс–вюрм и ледникового периода вюрм. Карангатская (тирренская) трансгрессия оставила глубокие следы на современных побережьях Черного и Средиземного морей. На болгарском побережье сохранились две террасы, соответственно на глубинах 12 и 25 м, отражающие две фазы карангатской трансгрессии (см. рис.). Карангатские осадки в Варненском озере датируют в интервале 90–120 тыс.лет, что очень близко к международным датировкам верхнего плейстоцена. Карангатский бассейн был шире современного, а его воды вторгались в устья рек и образовывали лиманы. Вероятно, в карангатский период в глубоководных областях формировались органогенно-минеральные осадки (сапропель) и существовало сероводородное заражение. Посткарангатская регрессия происходила в условиях вюрмского оледенения.

Очевидно, во время фаз регрессий Черного и Каспийского морей существовал односторонний сток их вод в Мраморное и Средиземное моря. Это могло происходить только в условиях Низкого уровня вод Мирового океана и Средиземного моря во время материковых оледенений.

Этот приток длился и во время межледниковой трансгрессии Мирового океана. Отметим, что за последние 2 млн лет связь между Средиземным морем и Мировым океаном (Атлантическим океаном) через Гибралтар не прерывалась. При достижении максимума трансгрессии односторонний сток прекращается и происходит обратный процесс – вторжение средиземноморских вод через Дарданеллы, Мраморное море и Босфор в Черное море.

Наиболее красноречивые факты о существовании человека появляются с последнего ледникового периода – вюрм. Ледниковый щит покрывал почти половину поверхности Земли. Естественные центры жизни возникали в основном около рек, вливающихся в озера или моря, где климатические условия были наиболее благоприятными.

Приблизительно 12500 лет назад на территории Восточной Европы начался малый ледниковый оптимум. Температуры спали, дожди были редко, испарение превышало количество поступающих вод, уровень Черного моря начал понижаться и около 9500–7600 лет он уже находится на глубине 90–120 м.

Глубокая новоэвксинская регрессия Черного моря (– 90 – 120 м) связывается с последствиями вюрмского оледенения северного полушария, в то время как уровень Средиземного моря был на отметке –30м и определялся глобальной постледниковой трансгрессией. В результате глубокой регрессии связь со Средиземным морем была прервана. Черное море окончательно превратилось в пресноводный бассейн. Исследования иловых вод, извлеченных из глубоководных новоэвксинских осадков, подтверждают его озерный опресненный характер. Берега новоэвксинского бассейна отмечаются серией прибрежных аккумулятивных валов, сложенных из пляжевых, прибрежно-морских песчано-гравийных и ракушечных аккумуляций. Внешняя (морская) граница новоэвксинского бассейна ограничивается на глубинах –120 м так называемой периферийной террасой, в то время как его внутренняя граница (со стороны берега) достигает глубин –90 м (см. рис.). Данные радиоактивного углеродного анализа (14С) новоэвксинских видов раковин указывают на возраст с 7,4 по 11 тыс. лет. В своей книге – “Ноев Потоп” (1999) Питман и Райан приводят датировки раковин Cardium edule, Mytilus galloprovincialis и Monodacna caspia, свидетельствующие о проникновении средиземноморских видов 7,6 тыс. лет назад. Аналогичные прибрежные формы прослежены вдоль периферии всего черноморского шельфа. Одним из самых надежных критериев оценки масштабов циклов регрессии является углубление долин рек. По данным сейсмоакустического профилирования, глубина эрозионного вреза долин рек Дон, Ингури, Пшада, Суко, Риони, Камчия на периферии шельфа превышает – 100 м. Вероятно, глубина вреза позднего плейстоцена и нижнего голоцена достигала глубин –120 м.

Что касается границ новоэвксинского бассейна, по этому вопросу существуют известные расхождения. Американские ученые Уильям Райан, Уолтер Питман и Роберт Баллард считают, что новоэвксинская береговая линия расположена на глубине 155 м. Наши многолетние исследования, в том числе и многочисленные буровые колонки, указывают на то, что уровень новоэвксинского бассейна никогда не опускался ниже современного более, чем на 120 м. Вероятно американские ученые ошибаются, принимая береговую линию нижнего плейстоцена за потопную.

Новоэвксинское озеро представляет исключительный интерес с палеоэкологической точки зрения, так как в то время на его берегах поселилась высокоразвитая цивилизация.

Катастрофа новоэвксинского озера произошла 7,6 тыс. лет назад в результате прорыва Босфорской преграды из-за неимоверно сильного напора средиземноморских вод. Стимулятором этих событий могли быть частые землетрясения, которые иногда были катастрофическими. В момент катастрофы уровень Средиземного моря был на 30 м ниже современного, а уровень Черного моря – на 120 м. Таким образом, средиземноморский уровень был приблизительно на 80 м выше. Последствия катастрофы для естественной среды и обитающей на побережье древней цивилизации были фатальными. Обрушивающиеся на берег волны размывали древние аккумулятивные формы и выводили их из зоны влияния волн. Уровень Черного моря повышался на 12 см за сутки, воды поглощали все бо́льшую и бо́льшую часть суши. Этот процесс продолжался до тех пор, пока уровень Черного моря не сравнялся с уровнем Средиземного моря и Мирового океана. Уровень обоих бассейнов стабилизировался на современных глубинах – 35–40 м, после чего повышение уровня Черного моря определялось уровнем Мирового Океана.

Другим важным свидетелем разразившейся катастрофы, кроме древних берегов, являются глубоководные органогенно-минеральные осадки, называемые сапропели. Настоящими сапропелями считают осадки, содержащиесвыше1-5% органического вещества. Большинство исследователей описывают сапропель как “черный ил” в основном из-за резкого контраста между лежащими ниже новоэвксинскими осадками и покрывающими их органогенно-минеральными осадками. Главными компонентами сапропелей являются разные планктонные организмы – динофлагеллатные цисты, диатомовые и кокколитовые водоросли, перидинеи. Часто встречаются массовые скопления скелетов рыбы. Пресноводный новоэвксинский бассейн, известный также как Черноморское озеро отличался высокой биологической продуктивностью, что, однако, не находит отражения в осадках того времени. Причиной этому является тот факт, что органическое вещество в условиях аэробной среды разлагается и частично растворяется, в то время как в анаэробной среде оно консервируется и сохраняется. Нижняя граница или так называемое основание сапропелей сильно размыта. Осадки пресноводного новоэвксинского бассейна представлены терригенным серо-белесоватым илом карбонатного состава. Споро-пыльцевой анализ осадков новоэвксинского времени указывает на то, что они сформированы в условиях сухого и холодного климата в конце оледенения вюрм, в то время как споро-пыльцевая диаграмма сапропелей свидетельствует о теплом и влажном климате. Над размытой границей осадков Черноморского озера следуют так называемые “типичные” сапропели. Они представляют собой микрослоистые коричнево-зеленые плотные осадки “каучукоподобного” вида. Их толщина меняется в широком диапазоне – от 10 – 15 см до 1 м. Они иногда прослаиваются тонкодисперсным илом, толщиной 5 – 6 см, что указывает на частую смену условий седиментации. В их нижней части размещен так называемый реперный слой, фиксирующий первое появление кокколитофоридовых водорослей в Черном море. Над типичными сапропелями следует бесструктурный, сильно обводненный сапропелевый осадок толщиной в 30 – 70 см. Двухслойное строение сапропелей свидетельствует об изменении условий осадкообразования и постепенного обеднения органического вещества снизу вверх. Органическое вещество в них представляет собой сложную совокупность продуктов растительного и животного происхождения. Сапропели распределены неравномерно. На материковом склоне и вдоль склонов и осей подводных долин они часто отсутствуют из-за активных оползневых процессов. Они лучше сохраняются на ровных местах, где их толщина достигает 45 – 60 см. В подножии материкового склона у сапропелей наибольшая толщина, они достигают 2 м. На абиссальном дне, около горловин вулканов, наблюдается брекчия сапропеля. Исходя из предположения о том, что нижняя граница сапропелей должна соответствовать началу катастрофы, было сделано 25 абсолютных датировок методом радиоактивного углерода (14C). Результаты указывают на возраст от 6,80 до 9,63 тыс. лет, т.е. близкий к возрасту, указанному в книге “Ноев Потоп” Питмана и Райана – 7,6 тыс. лет.

Рассматривая катастрофу как геологическое событие, не следует забывать, что по сути это была экологическая катастрофа. Вторжение соленых океанских вод (38 ‰), богатых биогенными компонентами, в пресноводное Черноморское озеро привело к массовому цветению планктонной биомассы, которая позже вымирала и отлагалась на дне. Таким образом, версия о том, что сероводород является причиной высоких концентраций органического вещества в осадках, оказалась несостоятельной. Это также подтверждается наблюдениями в современных зонах апвеллинга в океанах, где в результате цветения образуются высокие концентрации органического вещества.

Образование сапропелей по своим масштабам было уникальным катастрофическим событием. Огромное количество мертвого планктона и поступающая с суши органика оседали на дне моря. В то же время вторгшаяся соленая водная масса “удушала” бассейн ядовитым сероводородом, выделяющимся из гниющего органического вещества. Картина поверхности моря была действительно апокалипсической – бушующие бурые, воняющие сероводородом воды, выброшенные на берег мертвые тела животных и людей. И все это, сопровождаемое землетрясениями, громом, молниями и дождем, дополняло картину кипящего ада… Несомненно, воспоминания об этом событии волновали многие поколения и запечатлелись в устных и письменных преданиях, художественных символах и других предметах, дошедших до нашего времени.

Итак, в поддержку нашего рассказа о катастрофе в Черном море около 7,6 тыс. лет назад свидетельствуют: сильная эрозия старых берегов бассейна и их быстрое захоронение; образование глубоководных органогенно-минеральных осадков (сапропелей); образование ядовитого газа сероводорода и окончательное вымирание живых организмов в Черном море.

Анализ археологических исследований побережья, проведенных до настоящего времени, где найдены артефакты, указывающие на существование древней культуры неолита, дает основание предположить, что центр этой культуры был расположен на берегах до потопа. Останки цивилизации “X” лежат нетронутыми человеческой рукой в районах древних береговых линий и могут дать новые доказательства о ПОТОПЕ.

Таким образом, существуют три неопровержимые доказательства о катастрофическим характере событий происшедшие около 7,6-8 тыс. лет тому назад, а именно:

- древние береговые линии Черного моря;

- образование геокатастрофических (сапропелевых) осадков; возникновение сероводородного заражения.

Возникает вопрос о связи геокатастрофических событий с проблемой Библейского Потопа. До сих пор наши ученые считают несерьёзными научные аргументы, ссылающиеся на Библию и Шумерский эпос. Возвращаясь к Библии и Шумерскому эпосу, мы убеждаемся о спорном характере места библейских событий.

Полную версию книги болгарских авторов смотрите здесь.

Источник

dongeosociety.ru

dongeosociety.ru