Правда ли под мантией Земли находится огромный океан

Москва, 15.06.2021, 18:30:13, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Татьяна Орлонская.

Наша Земля полна загадок и неизвестных явлений. Ученые всячески изучают голубую планету, чтобы максимально узнать историю Земли и разгадать все ее загадки. Так, совершенно недавно специалисты нашли огромный океан под мантией Земли. Правда ли это, и каким способом было сделано открытие, читайте далее.

Огромный океан под Землей существует, доказали российские ученые

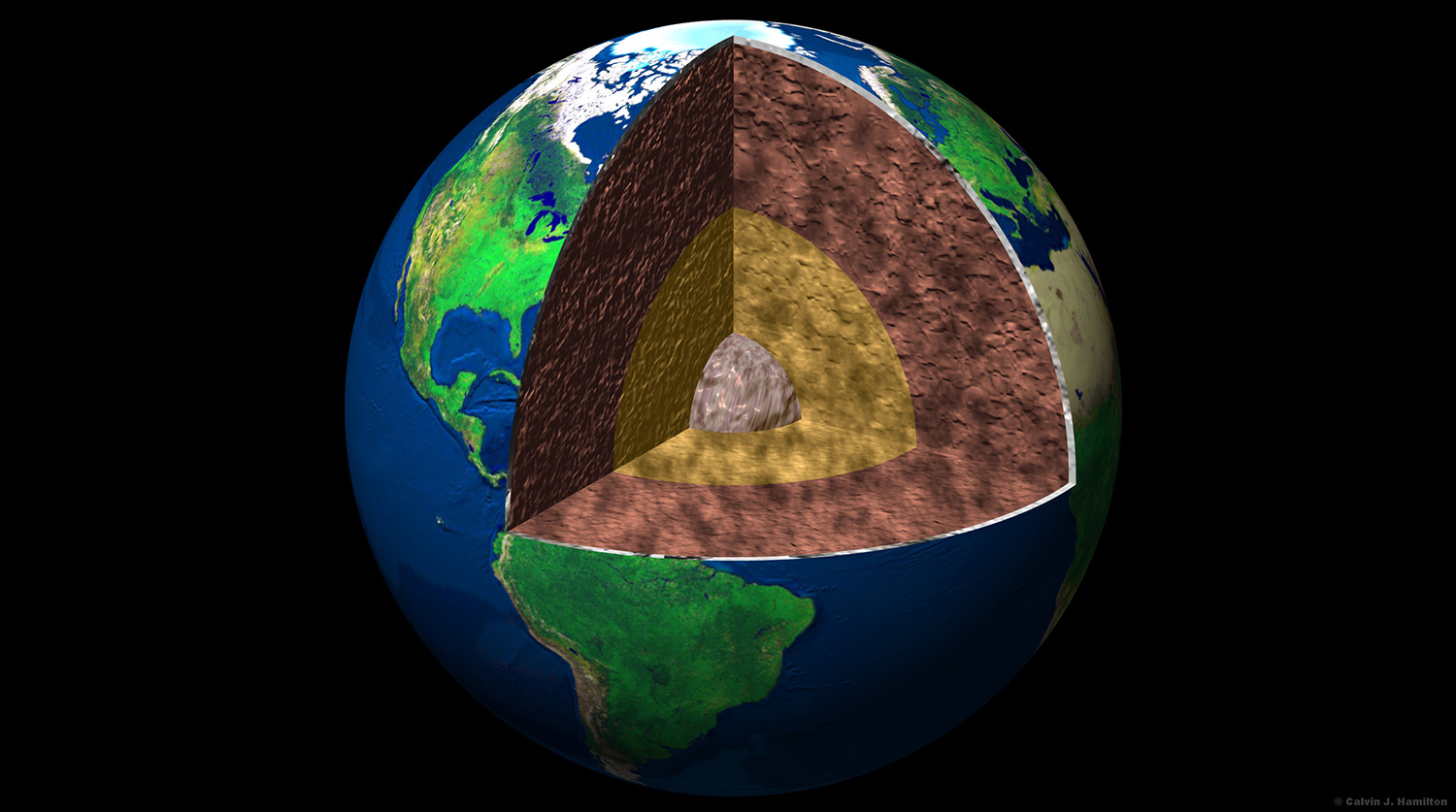

Многие из нас ходят по земле и даже не догадываются, что где-то глубоко под поверхностью суши прячется огромный океан. Да не такой, как мы его знаем по школьному предмету биология, с огромным количеством воды и множеством обитателей глубин. А окаменелый, без воды, без рыб и водорослей.

Историей образования такого подземного резервуара занялись наши ученые. Российские научные специалисты провели исследование и выяснили, что на глубине нескольких сотен километров под землей находится океан, возраст которого составляет более 2,7 млрд лет. Он весьма необычен. В нем нельзя плавать, по нему никогда не смогли бы ходить суда. Подземный океан вообще не пригоден для жизни, потому как со времен его зарождения вода находилась в окаменелом состоянии. В этом природном резервуаре «вода» находится в кристаллической структуре минералов, образовавшихся более 2 млрд лет назад.

Разработкой теории о возрасте окаменелого океана занимались наши соотечественники из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с заинтересованными коллегами из Франции и Германии. Статья об их исследовании, выполненном при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ), была опубликована в последнем номере журнала Nature в марте 2016 года.

Отечественные геохимики выяснили, откуда взялся океан под мантией Земли

Международная научная группа под руководством российских специалистов в области моделирования природных процессов, анализа химического состава и определения возраста природных объектов установила, что огромные запасы воды, находящиеся в мантии Земли и превосходящие массу всего Мирового океана, образовывались более 3,3 млрд лет назад за счёт погружения в недра планеты океанической коры, обогащенной морской водой. Такие выводы опубликованы в журнале Nature.

Чтобы исследовать мантию голубой планеты и её состав, геохимики использовали образцы вулканических пород, которые состоят из затвердевшей мантийной магмы. С 2016 года ученые не топтались на месте и выяснили еще ряд интересных фактов о каменном океане. Здесь ученым помогли образцы коматиитов из зеленокаменного пояса, которые были взяты в ЮАР. Возраст этих образцов составлял 3,3 миллиарда лет. Специалисты анализа химического состава и определения возраста природных объектов выяснили, что найденный ранее глубинный водосодержащий резервуар находился в мантии Земли уже в палеоархее, на 600 миллионов лет раньше, чем они установили в предыдущем исследовании. Об этом открытии сообщалось в 2019 года.

Источник

Земля это диск который плавает по огромному океану

Земля — планета «Океан»

Свою теорию ученый подтвердил опытным путем, создав модель для зонного выплавления легкоплавких элементов из метеорного вещества.

Процесс образования новой воды, застывших и твердеющих пород продолжается и в настоящее время. При остывании породы, выброшенной из недр Земли во время вулканической деятельности, всегда выделяется значительное количество новой, так называемой ювенильной воды. Если бы образование воды продолжалось с такой же интенсивностью и в настоящее время, то через несколько сот миллионов лет все материки на нашей планете полностью оказались бы под водой. Этого, однако, не происходит, так как, по-видимому, в настоящее время образование новой воды составляет лишь ничтожную часть по отношению к общему имеющемуся ее количеству; незначителен и расход воды, поэтому количество воды на Земле, очевидно, остается практически неизменным.

Уровень моря меняется в зависимости от количества льда на полюсах и континентах. Механизм равновесия между морем и сушей пока неизвестен. Можно было бы ожидать, что вода все время высвобождается из недр Земли и ее объем растет, или вода диссоциирует на кислород и водород в верхней атмосфере и водород улетучивается в космос. Однако эти процессы либо не происходят, либо взаимно уравновещиваются.

Мировой океан, рожденный недрами Земли, с самого начала своего существования ведет борьбу с сушей. Приливы, волны и течения разрушают берега. Океан засылает внутрь материков дождевые тучи. Дождевые капли собираются в ручьи, горные потоки и равнинные реки, разрушающие поверхность суши. Вода перемалывает твердые скалы в гальку, песок и глину, одновременно растворяет минеральные соли. Существующие в наши дни реки ежегодно выносят в океан свыше 12 км 3 твердого грунта. Это означает, что современные реки за 37 тыс. лет могут вынести количество воды, равное всему объему воды в Мировом океане. За время геологической истории Земли такая смена всей воды океана повторялась огромное число раз, поэтому и неудивительно, что вода смыла с материков, в океан огромную массу твердых и растворенных веществ.

Однако, несмотря на проделанную океаном титаническую разрушительную работу, материки не исчезли. По мере скопления осадков и увеличения давления воды на дно океана материки, подобно поплавкам, поднимаются, всплывая на подстилающей их вязкожидкой магме. Очевидно, в настоящее время установилось статическое равновесие между весом океанской воды и материков, плавающих на жидкой магме; поэтому и поверхность океана остается примерно на одинаковом уровне.

За время истории Земли подземные силы не раз поднимали на дне океанов горные хребты, опускали части материков, и океан вторгался на сушу, затопляя на многие миллионы лет огромные территории. На всех материках в районах, удаленных от кромки морей и расположенных высоко над уровнем океана, ученые находят донные осадки, оставленные древними морями.

Так, в разных местах европейской части СССР в различные геологические периоды простиралось море. На дне этого моря возникли огромные залежи извести, каменной соли и нефти. Несметные богатства к западу от Урала обязаны своим возникновением древнему теплому морю. В Европе встречаются меловые горы из створок морских раковин и залежи солей, отложенные высохшими морями. В Гималайских горax на высоте 2300 м найдены известняки, образовавшиеся из скелетов и раковин морских животных. В Северной Америке под толстым слоем почвы скрыты коралловые известняки.

Таких примеров можно привести много; все они говорят о том, что на суше трудно найти такое место, над которым в те или иные геологические периоды не бушевали бы морские или океанские волны. Возможно, лишь дно глубоководных океанских бассейнов никогда не поднималось на поверхность океанов. В то же время горы, расположенные на суше, разрушаются до сих пор. Впрочем, процесс разрушения идет относительно медленно, и многие современные горные массивы существуют с мезозойской или еще более ранней геологической эры. Поверхность суши не успела сгладиться: наоборот, она все время находится в движении — в одних районах медленно поднимается, а в других опускается.

В настоящее время материки высоко подняты над уровнем океана, и толщина земной коры здесь достигает 40 и более километров. Наоборот, на дне океанов и их желобов кора Земли относительно тонка, и толщина ее в некоторых местах не превышает 6 км.

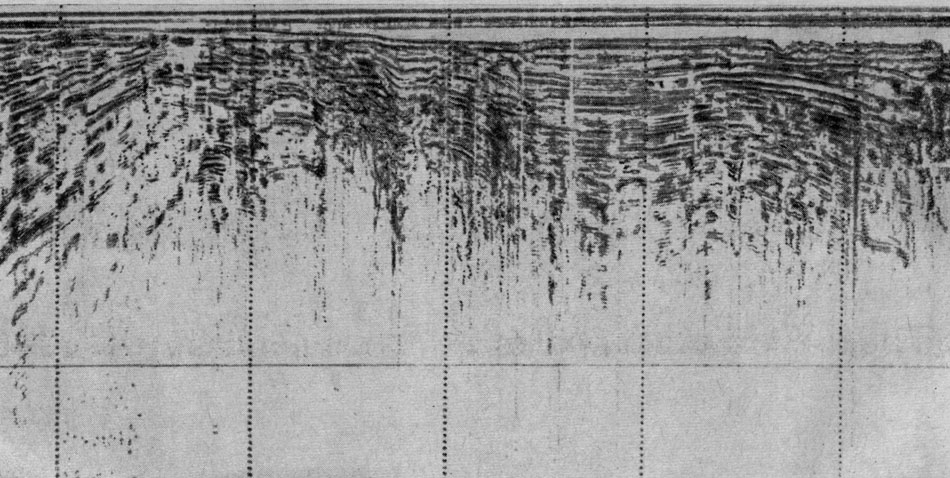

Геологический профиль осадочных слоев континентального шельфа, состоящих из залежей извести, фосфоритов, серы. Запись иллюстрирует антиклинали (арки) и синклинали (прогибы). В сводах антиклинальных складок часто находят нефть.

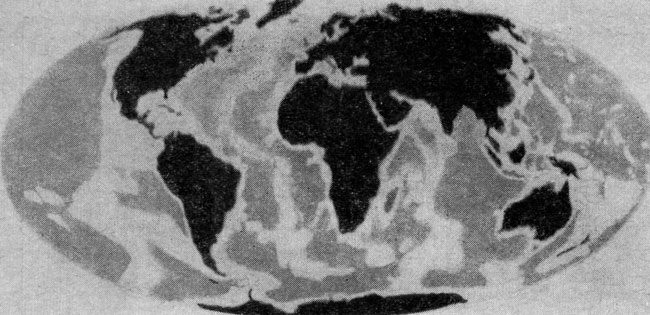

Таким образом, весь земной шар в его современном виде покрыт твердой оболочкой — литосферой, углубления которой заполнены водами океанов, морей, озер и рек. Эта область водного пространства называется гидросферой и занимает огромную площадь в 510 млн. км 2 , что составляет 70,8% общей площади поверхности нашей планеты.

На долю морей и океанов приходится 361 млн. км 2 , из них на площадь Тихого океана — 50%, Атлантического — 25%, Индийского — 21 % и Северного Ледовитого — 4 %. Общий объем водной массы только океанской части «голубого континента» равен 1370 млн. км 3 , что составляет 1/800 часть объема земного шара.

Если бы всю воду Мирового океана собрать в одну каплю, то диаметр такой капли равнялся бы 1500 км, а если ее равномерно распределить по всей планете, то глубина сплошного океана составила бы 2700 м.

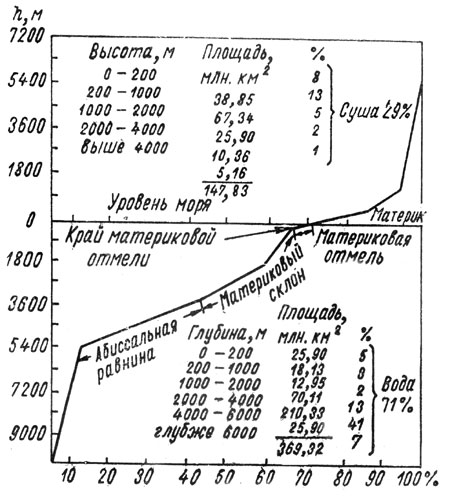

Схематический разрез средних профилей литосферы, основанный на процентном соотношении изогипс выше и ниже уровня моря.

Кроме того, около 1500 км 3 воды содержится в атмосфере в виде паров и облаков. Около 1 % водяного запаса Земли застыло в виде ледников и ледяного покрова Канадских островов, Арктики, Гренландии и Антарктиды. Этот лед огромными горными массами возвышается над уровнем океана. Если бы он весь одновременно растаял, уровень Мирового океана, вероятно, сразу же поднялся бы на несколько десятков метров и все портовые города мира оказались бы под водой.

В связи с изменением климата непрерывно, но очень медленно изменяется и уровень океана. 15000 лет назад уровень океана был на 130 м ниже современного. Потом началось потепление климата и таяние ледников. Около 4000 лет назад уровень океана был примерно на 2 м выше, чем в настоящее время. Затем происходил медленный рост ледников, достигший максимума к XVIII в. С тех пор вновь началось потепление; ледники отступают и уровень океана снова повышается на 6 см в столетие.

Материки окаймлены шельфом — полосой малых глубин (до 200 м) за шельфом следует пояс материкового склона глубиной 200-2400 м, но большая часть — 80% площади голубого континента — простирается над глубинами от 2400 до 6000 м. Около 1% площади занимают глубоководные впадины, из которых наибольшую глубину (11034 м) имеет Марианская впадина, находящаяся в Тихом океане, в районе Марианских островов. Чтобы дать представление об этой глубине, следует сказать, что она равна 1/600 радиуса земного шара; если бы в районе Марианской впадины потонула высочайшая гора на Земле — Джомолунгма (Эверест), то над ее вершиной остался бы еще слой воды в 2000 м!

Планета Земля. Черным цветом показаны очертания материков, серым — глубины более 200 м.

Воды Мирового океана покрывают 3/4 поверхности земного шара. Поэтому безбрежному водному пространству разбросаны удаленные один от другого материки и острова. Поверхность суши в районе тропических и умеренных поясов покрыта почти сплошным зеленым покровом растительности, а полярные области окутаны снежным саваном.

Какой же вид имеет наша планета, если рассматривать ее из космических далей? Теперь уже стало возможным ответить на этот вопрос. Вот что рассказывает об этом второй в мире космонавт Герман Титов:

«Летая вокруг земного шара, я воочию убедился, что на поверхности нашей планеты воды больше, чем суши. Великолепное зрелище являли собой длинные полосы волн Тихого и Атлантического океанов, одна за другой бегущих к далеким берегам.

Океаны и моря так же, как и материки, различаются своим цветом. Богатая палитра, как у русского живописца-мариниста Айвазовского, — от темно-синего индиго Индийского океана до салатной зелени Карибского моря и Мексиканского залива».

Необыкновенно красивый вид имеет наша планета, если на нее смотреть с Луны. Американские космонавты восторженно описывают восход огромной голубой Земли над угрюмым ландшафтом Луны.

То, что площадь водной поверхности в три раза больше площади суши, является исключительным преимуществом Земли. В течение миллионов лет вода преобразовывала нашу планету, прежде чем она стала колыбелью жизни. Вода охлаждала и формировала кору Земли, разрушала образовавшиеся скалы, готовила почву, создавала климат. После возникновения на нашей планете жизни вода также непрерывно меняла лицо Земли. Вода — это жизненная сила Земли. Там, где пропадает вода, жизнь замирает или исчезает совсем. На Земле возникло бесконечное разнообразие растительных и животных организмов. Весьма вероятно, что именно обилие воды явилось необходимым условием развития многообразной жизни.

Одной из проблем геологии и геофизики является изучение причин, благодаря которым на Земле, в отличие от других планет солнечной системы, имеется такое огромное количество воды.

Мировой океан — неиссякаемый источник влаги для всего живого. Благодаря Мировому океану вода пронизывает атмосферу, доставляется дождевыми тучами во все уголки земного шара и увлажняет почву. Там, где появляется вода, развиваются растения и вслед за ними — животные. Ведь тело даже «самых сухопутных» живых организмов состоит главным образом из воды. Мировой океан — это терморегулятор климата; он накапливает тепло в тропиках и несет его в полярные области. Вода аккумулирует солнечное тепло летом и отдает его зимой. Постоянно находясь в движении, вода представляет неистощимый источник энергии. Наконец, океан является источником пищевых и кормовых ресурсов, неиссякаемым складом химического и минерального сырья.

Несмотря на значительный рост наших знаний о Мировом океане, его изучение далеко не закончено. Одной из проблем океанологии, энергично разрабатываемой и у нас, и за рубежом и представляющей огромный интерес, является изучение дна океана. В течение миллионов лет останки гибнущих обитателей океанов — животных и растений — мириадами опускались вниз и наслаивались на дно. Таким образом, в некоторых районах дно океана представляет как бы гигантский архив, в котором в условиях постоянной низкой температуры скапливаются и хранятся свидетельства биологических процессов. Изучение этого архива дает возможность представить древнейшие этапы развития жизни на Земле, изменение климата и многое другое.

Исследования донных осадков океана так же, как и отложений на суше, позволяют погрузиться в глубь времен — к началу палеозойской эры, т. е. более чем на 500 миллионов лет назад. Примечательно то, что уже в те времена на Земле встречались основные типы животных, существующие и в наши дни. История развития жизни на Земле не укладывается даже в миллиард лет. Ученые, рассматривая эволюцию жизни от ее зарождения до современного состояния, приходят к выводу, что продолжительность геологической истории твердой коры нашей планеты не менее 5-6 миллиардов лет или еще больше.

Мы пока еще точно не знаем, когда и как зародилась жизнь на нашей планете. Высказано предположение, что колыбелью жизни — прародиной для пресноводной и наземной фауны — является океан. Эта гипотеза подтверждается многими фактами и соображениями. Например, известно, что именно в морской воде существуют наиболее благоприятные условия для возникновения жизни: вода обладает высокой теплоемкостью, и температурные колебания в ней по сравнению с воздушной средой незначительны; в морской воде растворены все элементы, входящие в состав живой клетки, причем вода сохраняет свою химическую инертность. В море обитает 87% всех классов живых организмов, известных на Земле. Теорию о рождении жизни в океане подтверждает солевой состав крови наземных животных, представляющий как бы наследие далеких морских предков. Существуют и другие факты, подтверждающие гипотезу о том, что жизнь зародилась в морских глубинах миллиарды лет назад.

Как же на нашей планете распределяется жизнь во всех ее многообразных формах?

Выдающийся советский ученый — академик В. И. Вернадский — ввел в науку новое понятие — биосфера, т. е. жизненное пространство, заселенное живыми организмами. Наша планета состоит из трех оболочек: газообразной атмосферы, жидкой гидросферы и твердой литосферы. Биосфера в той или иной степени проникает в каждую из них.

Если не считать нижнего слоя атмосферы, который служит лишь местом временного пребывания наземных организмов (например, птиц во время полета или микроскопических животных, заносимых восходящими потоками воздуха), жизнь в атмосфере распространена только на поверхности земли, тогда как жизненное пространство гидросферы простирается до максимальных глубин (свыше 11000 м) и занимает не только весь объем Мирового океана, но и поверхность его дна. Следовательно, жизненное пространство гидросферы во много раз больше, чем суши, тем более, что живущие на суше животные в основном обитают на поверхности земли, и даже те, которые живут в земле, никогда не уходят глубоко в почву и населяют только ее тонкий поверхностный слой.

Источник