Рельеф дна индийского океана и его особенности

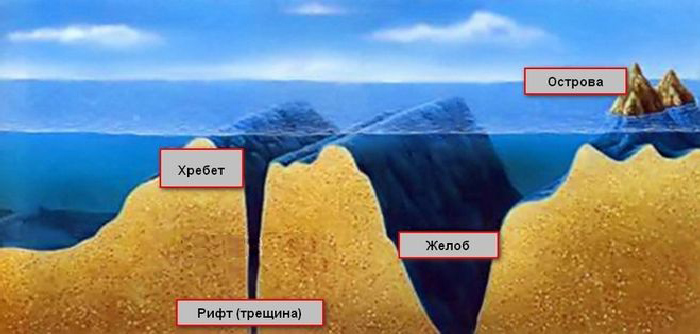

В рельефе дна Индийского океана есть цепь разветвленных подводных хребтов и окаймленные ими глубоководные впадины, коралловые рифы и узкие изрезанные каньоны. Шельфовая область бассейна неширокая, а континентальный склон резко обрывается в сторону ложа.

История формирования рельефа дна Индийского океана

Третий по объему мировой бассейн, занимающий площадь более 76 млн кв. км, начал формироваться в раннюю эпоху юрского периода. Около 130 млн лет назад восточная часть большого материка Гондвана раскололась на несколько континентов: Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду.

Эти земли расступились, обрамив молодую океаническую впадину. Она постепенно разрасталась вследствие дальнейшего расхождения литосферных плит, сформировалась обширная акватория.

Движение тектонических плит продолжается до сих пор.

Австралийская и Индийская плиты перемещаются на север со скоростью 5-7 и 3-6 см в год, Аравийская плита и Сомалийская часть Африканской меняют свое положение на 1-3 и 1-2 см в северо-восточном направлении.

В зонах глубоководных тектонических разломов и подвижек (спрединга) сосредоточены точки землетрясений, высокой вулканической активности и выброса магмы. Здесь же расположены области формирования новой океанической коры и проходят срединно-океанические хребты.

Геологическое строение дна

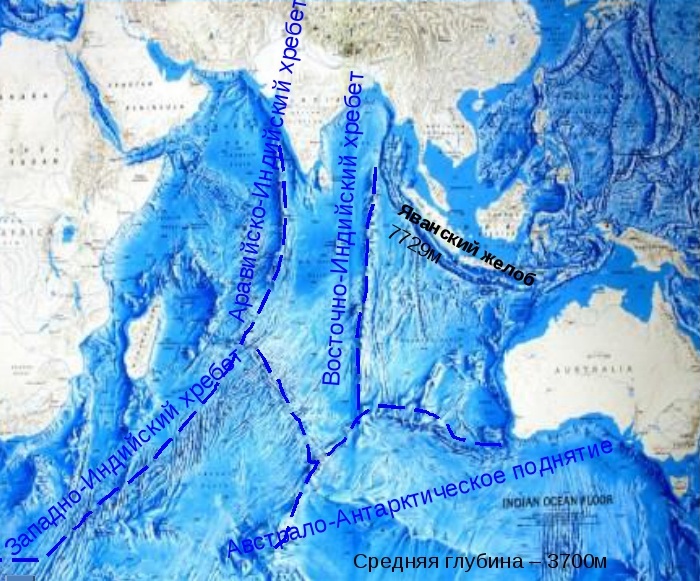

Срединно-океанических хребты, тянущиеся в разных направлениях (на северо-запад и северо-восток, юго-запад и юго-восток), пересекаются в одной картографической точке «Родригес» (с координатами j = — 22 °, l = +68 °).

Каждый структурный элемент поднятий состоит из 2 частей:

- северное включает Аравийско-Индийский и Восточно-Индийский хребты;

- юго-западное — Западно-Индийский и Африкано-Антарктический;

- юго-восточное — Центрально-Индийский и Австрало-Антарктический.

Аравийско-Индийский хребет идет от Аравийского полуострова до о. Маврикий, Восточно-Индийский — от Бенгальского залива до плато Брокен и желоба Объ,

Центрально-Индийский — до плато Амстердам и Австрало-Антарктического поднятия, Западно-Индийский — перпендикулярен последнему и тянется до плато Крозе (более подробное описание структур и схему их размещения можно найти на карте).

Высота океанских поднятий — от 2000 до 4500 м, ширина — от 500 до 800 м. Аравийско- и Центрально-Индийская горные гряды относятся к медленно-спрединговым со скоростью раздвижения подстилающих литосферных плит около 2 см/г. Юго-западные структуры расходятся еще медленнее: их смещение — 1,5 см/г.

Срединно-океанические хребты проходят через весь бассейн на расстояние около 16 тыс. км и делят его на 3 сектора:

- северо-восточный — Азиатско-Австралийский;

- западный — Африканский;

- южный — Антарктический.

В пределах каждого сектора лежат котловины глубиной от 500 до 5000 м (средняя величина — около 4000 м). Поднятия и плато образуют их природные границы.

Самые крупные из океанских впадин следующие:

- на западе (с севера на юг): Аравийская, Сомалийская, Москаренская, острова Тромлен, Мадагаскарская, Мозамбикская, Крозе, Агульяс;

- на востоке: Центральная, Кокосовая, Яванская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская;

- на юге (с востока на запад): Африкано-Антарктическая, Австрало-Антарктическая (разделены платом Каргелен).

Самая глубокая из котловин в Зондском желобе — Яванская (7729 м). Она тянется на расстояние более 4 тыс. км вдоль восточных островов Явы и Суматры. Здесь лежит живая зона стыковки литосферных плит, поэтому нередки их подвижки и землетрясения; встречается много вулканических гор и «курящих» кратеров, среди которых — Кракатау. Южнее этих мест находятся Кокосовая и Западно-Австралийская впадины глубиной около 7500 м.

Мощная подводная цепь океанских поднятий разбита многочисленными поперечными разломами.

Например, северо-западные ветви разделены протяженной линейной трещиной (от границы с Азией близ Пакистана до Сомалийской котловины) длиной около 2400 км.

У юго-восточного берега Африки между котловинами есть обширные плато, на которые выносится много биогенного и терригенного материала. А в области разломов возвышаются подводные вулканические горы и рифы, а также океанический хребет, увенчанный архипелагами коралловых надстроек в виде атоллов.

На юге акватории горные цепи соединяются со структурами Тихого и Атлантического океанов.

Донные осадки Индийского океана

Ложе бассейна выстлано породами разных типов:

- Терригенными — прибрежные и шельфовые области. Наибольшая часть их приносится с суши и откладывается в подводных окраинах материков, на континентальном склоне и у его подножья. Крупные реки Евразии, ледники и ветра наносят в прибрежную зону много терригенных осадочных пород: песка, галечника, гравия, алевритов и т.д. Мощность отложений на материковых порогах достигает толщины 5-8 тыс. м.

- Карбонатными планктогенными — более 50 % площади. В теплых глубоководных областях, насыщенных биомассой, распространены известковые фораминиферовые илы. Последние покрывают дно бассейна до глубины 4700 м.

- Кремнистыми диатомными — поясная зона (300-1200 км) вокруг Антарктиды. В этих холодных приполярных местах они образуются в результате накопления остатков водорослей-диатомей. Вокруг южного континента скапливаются также обломочные породы разного размера, от крупного валуна до алеврита.

- Кремнистыми радиоляриевыми — экваториальная область. Такие осадки создают отдельные ареалы на дне котловин, ниже критических глубин карбонатного осадконакопления.

- Бентогенными коралловыми — на шельфах Африки, Австралии, Индийского полуострова. Для развития коралло-водорослевых рифов необходима теплая (20-35 °С) прозрачная вода, насыщенная кислородом и известью. Они формируются только в тропических и субтропических поясах.

- Полигенными красными глинами — около 25 % центральных глубоководных областей, удаленных от материков и островов. В составе этих осадков участвуют многие материалы: биогенный, вулканогенный, метеорный и др.

- Вулканическими — вблизи срединно-океанических хребтов и в рифовых зонах. Это донные металлоносные осадки с высоким содержанием металлов: свинца, железа, марганца, цинка, меди и т.п.

Распределение осадков осложняется многими факторами: неровностями рельефа и оползнями, океанскими течениями и мутьевыми потоками (более подробное описание этих явлений есть в учебнике Н.В. Кроновского и А.Ф. Якушова «Основы геологии»).

Подводные окраины вблизи материков

В Индийском океане узкая шельфовая зона (2-40 км), а континентальный склон резко спускается из моря в акваторию.

На юге Африки, у берегов Индии в Бенгальском заливе мелководная (до 200-300 м) область расширена до 250-500 м за счет коралловых отмелей и подводных плато, а переход из шельфа в ложе происходит под углом более 45 °. На северо-западе Австралии шельфовая зона распространяется на расстояние от берега около 1 км и имеет глубину до 500 м.

В области Зондских островов континентальный склон отделен от ложа переходной зоной из вулканических островных дуг. Это место погружения океанской литосферы под континентальную (зона субдукции). Здесь происходит столкновение и взаимодействие плит, а впоследствии — землетрясения и вулканизм; образовано 300 горячих точек и самые глубоководные желоба.

Материковый склон океана нередко бывает осложнен горными грядами и долинами, изрезан глубокими каньонами. Последние образуются в продолжение русел рек (Ганг, Брахмапутра в Азии) или ледников (в Антарктиде).

Подводный мир

Растительный мир Индийского океана представлен водорослями, отличающимися по типу и цвету: красными (бангиевыми), зелеными (каулерповыми), бурыми (фукусовыми, ламинариевыми), известковыми и др.

В прибрежных устьях рек Юго-Восточной Африки, Азии и Мадагаскара, защищенных от океанских волнений коралловыми рифами и островами, распространены мангровые заросли.

В тропической области распространены кораллы, создающие в сочетании с красными водорослями подводные рифы. Среди таких строений снуют многочисленные беспозвоночные обитатели моря: моллюски, крабы, морские ежи, губки, звезды, синофоры и смертельно жалящие физалии.

В Индийском океане обитает большое количество светящихся организмов: динофитовых водорослей (перидиней), студенистых гребневиков, медуз.

Только рачков-копеподов насчитывается более сотни типов. В антарктической зоне живет крупная популяция эуфаузиевых крилей. Ими питаются усатые киты, тюлени, рыбы, моллюски и т.п.

Из рыб в Индийском бассейне встречаются лучеперые (корифены, нототениевые), тунцы, сардины, макрелещуки, окуни, разные виды акул и скаты. Из пресмыкающихся — морские черепахи и ядовитые змеи.

Отряд млекопитающих океана представлен особями класса китообразных: дельфинами, кашалотами, финвалами, сейвалами, горбачами. А также тюленями, морскими котиками, львами, слонами и леопардами.

У Коморских островов и на Индонезийском архипелаге на глубине 200 м обитает редкая кистеперая рыба — латимерия, которую считали вымершей много миллионов лет назад.

Источник

Характеристика Индийского океана, 7 класс

1 ответ

Индийский океан расположен между континентами Африка, Евразия, Австралия, с юга отделен от Южного океана Течением Западных Ветров. Он занимает 4-е место по площади (76,2 млн км 2 ).

Средние глубины 3,7 км, самая глубокая точка находится в Зондском желобе (7,7 км). Соленость 34,5-35 промилле, температуры в районе тропиков 28°С, в остальных областях 20-25°. Наибольшие зафиксированные показатели: 30-31°С, 40-41 промилле (Красное море).

Краевые моря: Красное, Аравийское. Самые крупные заливы Персидский, Бенгальский, Большой Австралийский, Карпентария. Расположение островов: Шри-Ланка у берегов Индии, Мадагаскар вблизи Африки, Тасмания у южной оконечности Австралии.

Материковая отмель занимает лишь 4% от площади дна. Самые обширные зоны шельфа принадлежат Австралии, Индии и странам Персидского залива. Ложе океана имеет несколько срединных хребтов: Аравийско-Индийским, Западно- и Восточно-Индийским.

Видовой состав растений и животных зависит от климатических условий. В тропиках характерны различные виды водорослей, морская трава, мангровые заросли. Животные представлены лангустами, креветками, кальмарами, морскими черепахами, акулами и меч-рыбой. В умеренных широтах также много водорослей, рыбы, развит планктон, встречаются киты и тюлени.

Транспортный коридор между Европой и Азией проходит по Суэцкому каналу, которым пользуются для импорта и экспорта различной продукции.

Источник

Желоба индийского океана 7 класс

Площадь Индийского океана — 76,2 млн. км 2 Максимальная глубина-Зондский желоб, 7729 м; Количество морей-11;

Самые большие моря — Аравийское, Красное;

Самый большой залив — Бенгальский;

Самые большие острова — остров Мадагаскар, Шри-Ланка.

Рис. 31. Индийский океан.

Название океана связано с Индией, известной в то время своими богатствами на берегах океана.

Индийский океан (рис. 31) омывает Африку, Азию, Австралию и Антарктиду. Большая часть океана находится в Южном полушарии.

Моря и заливы океан а рас полагаются вдоль побережья. К морям океана относят Красное, Аравийское, Лаккадивское, Андаманское, Тиморское, Арафурское и др. Заливы океана: Аденский, Оманский, Персидский, Бенгальский, Карпентария, Большой Австралийский.

Островов в Индийском океане немного. К крупнейшим относятся материковые острова Мадагаскар и Шри-Ланка, Сокотра, Тасмания. Встречаются в океане также вулканические и коралловые острова.

История исследования океана.

Существуют сведения, что Индийский океан начали осваивать древние народы, населявших его берега. В V —IVтысячелетиях до н. э. шумеры плавали по Персидскому заливу и выходили в Аравийское море. Финикийцы, начав путешествие из Красного моря, обогнули Африку и через 3 года вернулись домой, пройдя Геракловы столбы (Гибралтарский пролив). Греки и римляне еще в I в. н. э. проложили морской путь через Бенгальский залив в Китай. Арабы в УП — УШ вв. совершали несколько плаваний по Индийскому океану и расширили сведения о природе океана. В XV веке Афанасий Никитин пересек Аравийское море совершив путешествие в Индию. В 1497 — 1498 гг. португалец Васко-Да-Гама открыл морской путь в Индию.

Первые океанографические исследования Индийского океана начали проводить с конца XVIII в. Более широкое изучение океана развернулось в XIX — начале XX в. Во время кругосветной экспедиции на «Челленджере» проводились комплексные океанологические исследования, включавшие гидрологические, геологические и биологические наблюдения. Значителен вклад в изучение Индийского океана научно-исследовательского судна «Витязь». Самой крупной экспедицией, исследовавшей океан, была Международная индоокеанская экспедиция (МИОЭ) в 1960-1965 гг. В ней приняли участие ученые около 20 стран.

Впадина Индийского океана является геологическим образованием, возникшим в мезозое в результате распада Гондваны. На северо-востоке океана в меловом периоде формировалась система островных дуг и морей. Подводные окраины материков занимают около 30% площади дна океана. Шельф в большинстве районов протягивается узкой полосой вдоль берегов. Несколько шире шельф у берегов Евразии. Материковый склон вдоль африканского и азиатского расчленен подводными каньонами. Срединно-океанические хребты занимают около 17% площади Индийского океана. В юго-западной части океана расположен Западно-Индийский хребет, которое является продолжением Африканско-Антарктического поднятия, протягивающегося из Атлантического океана в Индийский. Центрально-Индийский хребет имеет протяженность более 2000 км, ширину до 500 км.

Среди минеральных ресурсов Индийского океана особое место, занимают нефть и природный газ. Особенно выделяется Персидский залив с прилегающей к нему сушей.

Большая часть Индийского океана лежит в экваториальном, субэкваториальном и тропическом поясах. В формировании климата большая роль отводится сезонным ветрам- муссонам, которые формируются в северной части океана. Поэтому для северной части океана характерны два сезона- солнечная зима и жаркое, дождливое лето. К югу от 10° ю.ш. господствует юго-восточный пассат. В умеренных широтах, дует устойчивый западный ветер. В экваториальном поясе выпадает до 3000 мм в год. Редкие осадки наблюдаются у берегов Аравии, в Красном море и Персидском заливе. Средняя температура поверхностных вод +17°С. Летом температура воды в Персидском заливе поднимается до +34 °С. В Южном полушарии температура вод постепенно понижается с увеличением широты. Наиболее суровые районы на юге океана, которое испытывает охлаждающее влияние Антарктиды.

Соленость поверхностных вод во многих районах выше, чем средняя. Самая высокая соленость в Красном море — до 42 %о.

В северной части океана на образование течений влияет смена муссонов. В южной части океана наиболее значительны Южное Пассатное течение и течение Западных ветров.

Разнообразен органический мир. В северной части Индийского океана обитают сардинелла, скумбрия, тунец, акулы, летучие рыбы. В южных водах встречаются китообразные и ластоногие. Особенно богат органический мир шельфа и коралловых рифов.

Площадь океана — 179,7 млн.кв.км;

Максимальная глубина — Марианский желоб, 11022 м;

Источник